大人気のソフトコーラルの一種で、フラグサンゴカルチャーの火付け役の一柱と言えるマメスナギンチャク。

マメスナギンチャクの仲間(Zoanthus)は世界中の熱帯~温帯海域に生息しています。

もちろん日本近海にも生息しており、現在知られているものは4種が存在します。

今回は4種みられる日本近海にも生息するマメスナギンチャクシリーズ第3弾としてキクマメスナギンチャクを紹介します。

基本情報

| 流通名 | キクメマメスナギンチャク |

| 学名 | Zoanthus sansibaricus |

| 分布 | 太平洋~インド洋 |

| グループ | ソフトコーラル |

| 飼育しやすさ | ★★★★☆ 基本を押さえれば容易 |

| 入手しやすさ | ★★★★★ よく見かける |

| 備考 | 典型的なマメスナギンチャク像を持つマメスナギンチャクです。流通するマメスナギンチャクは本種のバリエーションであることも多く見られます。 |

キクマメスナギンチャク(Zoanthus sansibaricus)は日本近海に生息するマメスナギンチャクとしては最も普通に見られる種類です。sansibaricusの名前を持つとおり、インド洋アフリカ沿岸~日本近海まで幅広く分布する広域分布種です。

形状的には比較的小さめの群体を形成し、ポリプが縦に長く伸びるというのが本種の特徴です。

近縁種の中でも特にフジマメスナギンチャクには酷似しますが、ポリプの付け根が本種のほうが広くなる傾向を持つのが相違点です。

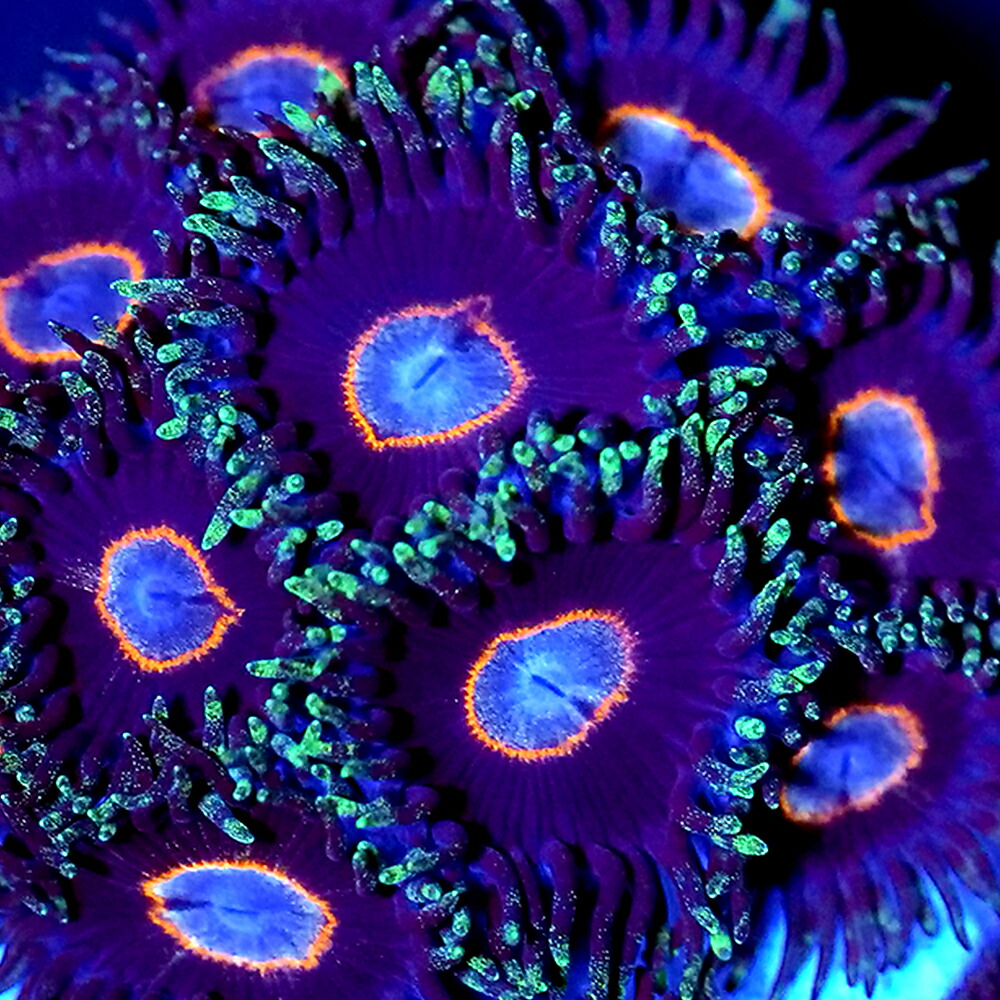

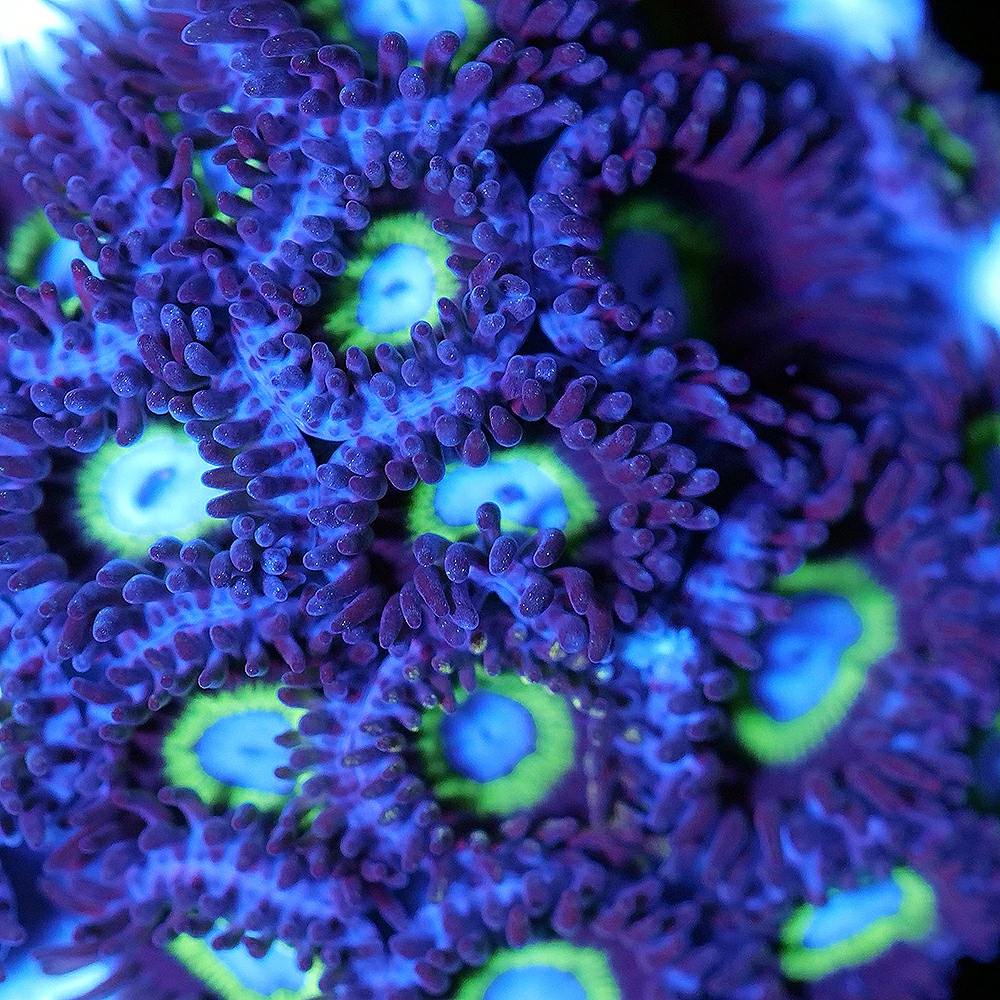

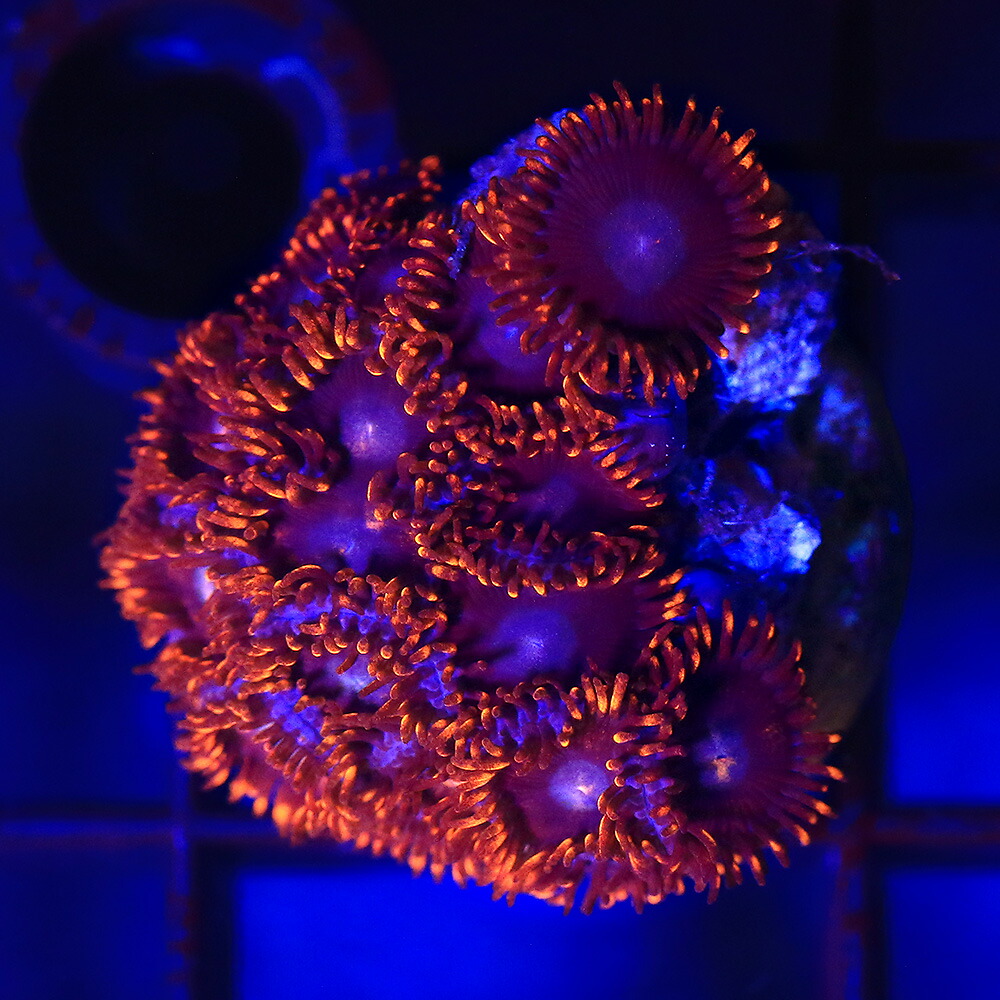

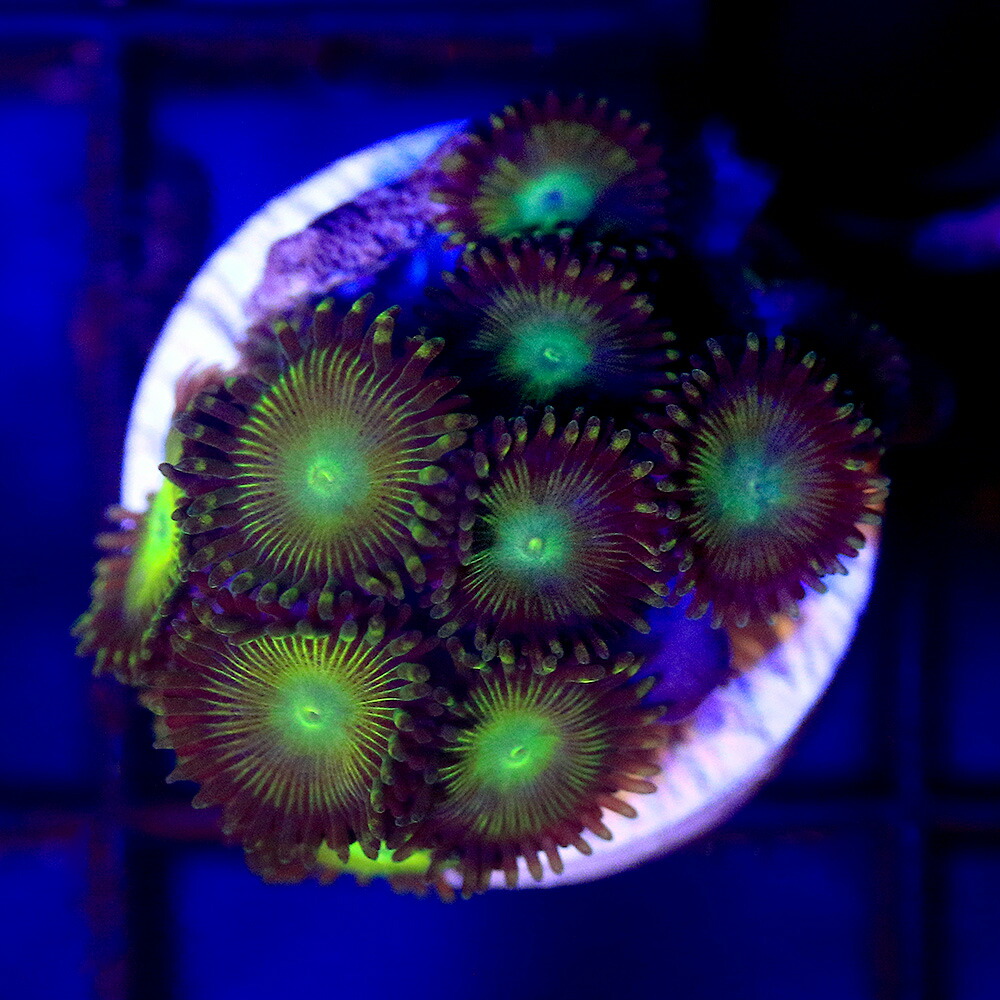

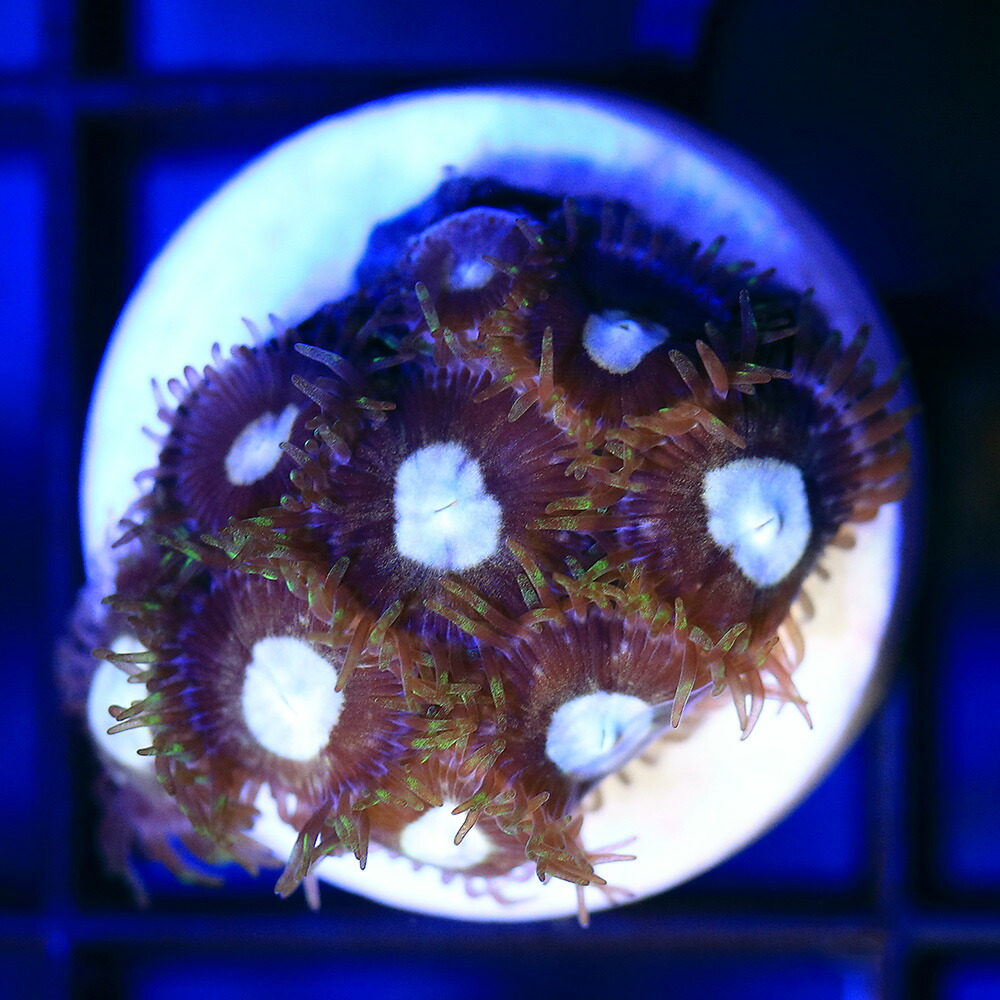

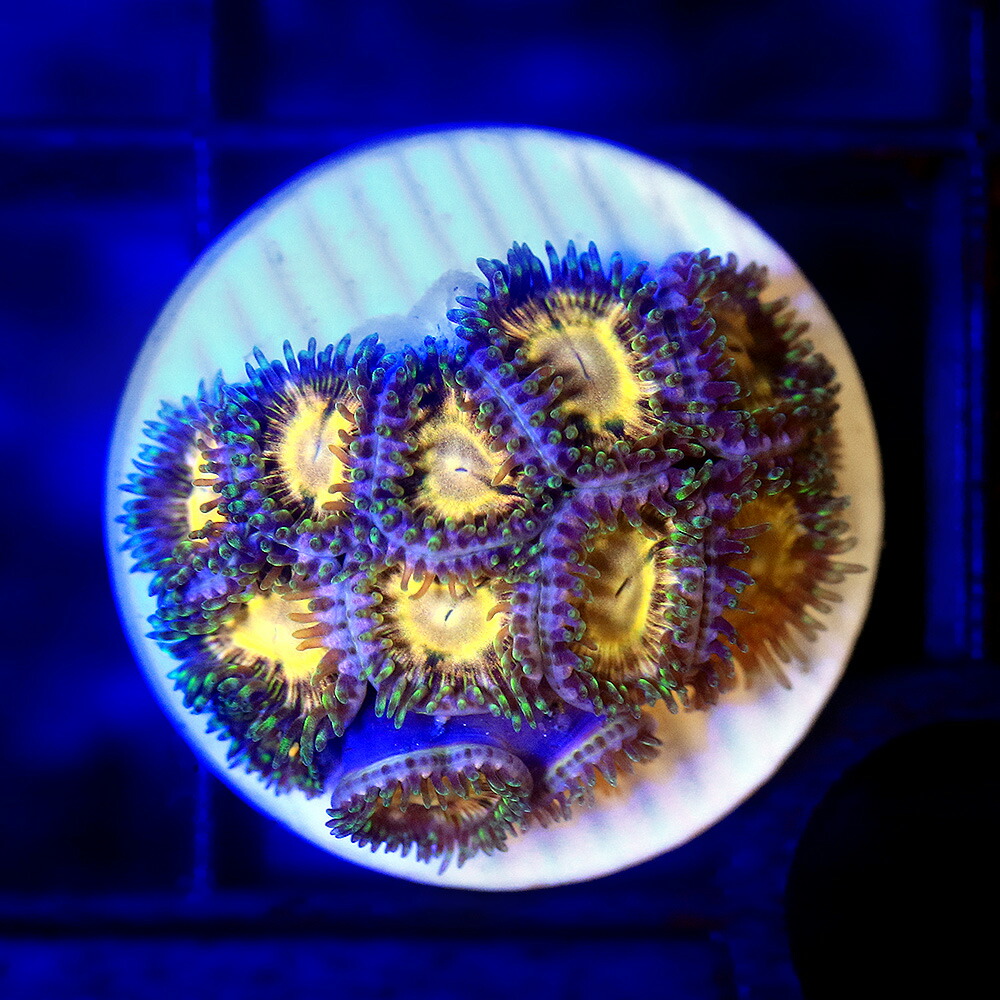

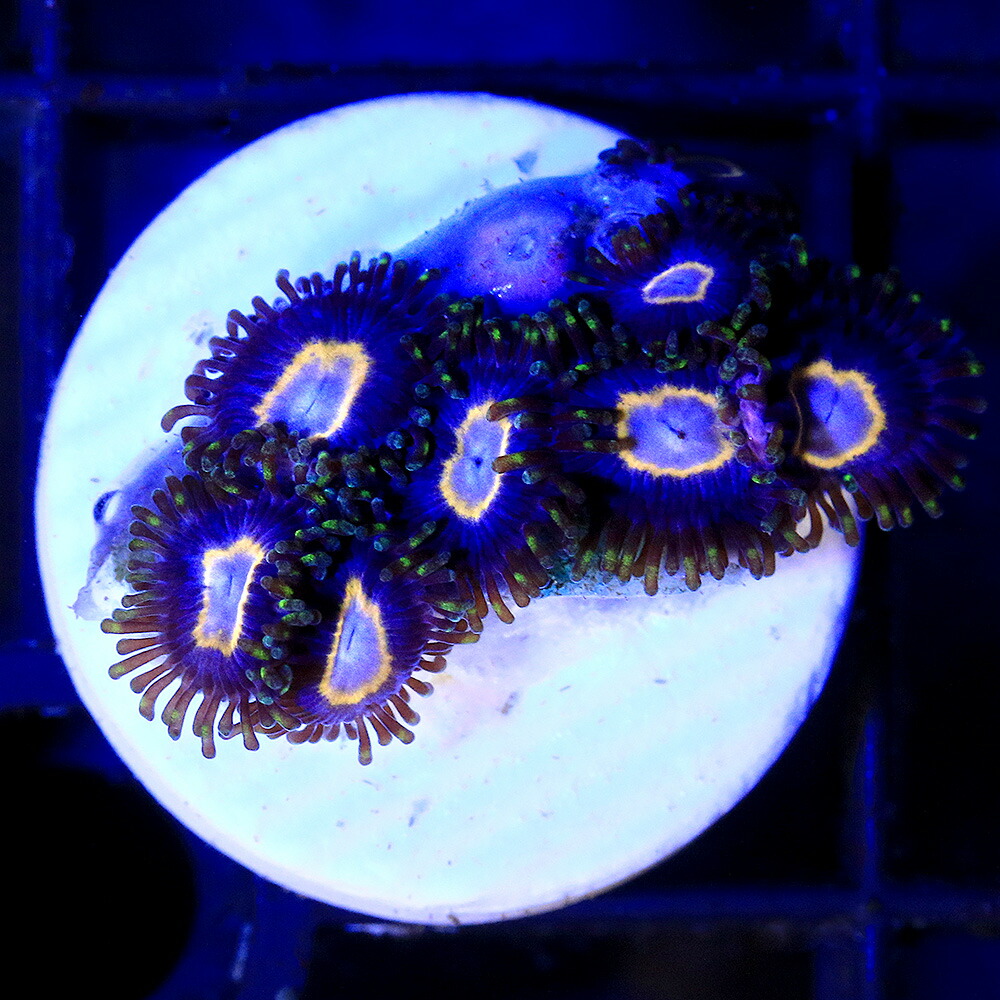

本種は一般的に販売されている典型的な「マメスナギンチャク像」を持つマメスナギンチャクと言え、非常に多彩なカラーバリエーションが知られています。その色彩はまさに千差万別です。

一方で形状の似るフジマメスナギンチャクは色彩がある程度固定となり、紫~ピンク系統色のものが多いようです。

飼育上の基本的な性質も、一般的なマメスナギンチャクに準じます。

飼育要件

| 自生地の環境 / Habitat Sea Area |

・光合成のみでは栄養が不足しやすい面があります。

・給餌や栄養剤の使用で調子が上がりやすくなります。

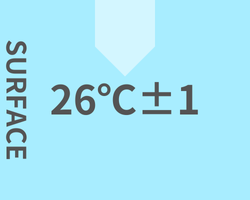

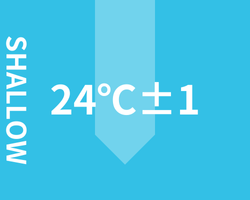

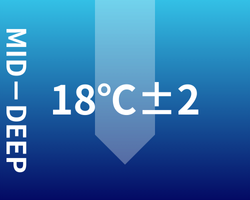

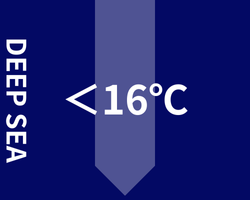

| 適正水温 / Water Temperature |

・一般的なサンゴが好む水温を維持します。

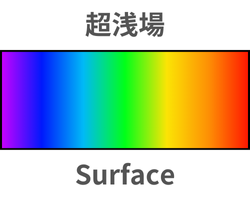

| 光色のセッティング / Lighting Spectrum |

| PARの目安 | 100~200 |

・サンゴの蛍光色素に対応した光色のものを使用しましょう。

・光量は中程度。蛍光色がきれいに出る程度で問題ありません。

・色揚げを強化するならシアン~グリーンの光を増やしましょう。

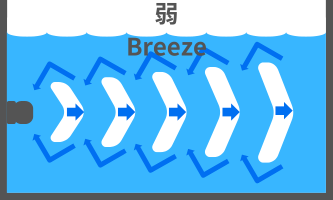

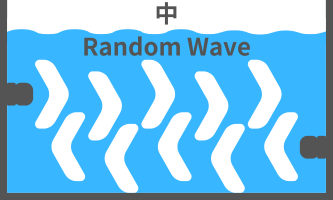

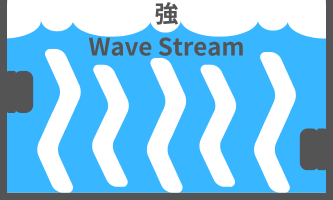

| 水流 / Water Flow |

・コントローラー付きサーキュレーターの使用推奨。

・ゾアポックス予防のため、澱みのないランダム水流でポリプの間にゴミが溜まらないようにしましょう。

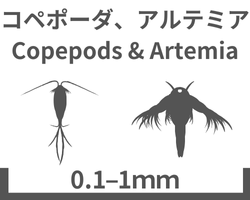

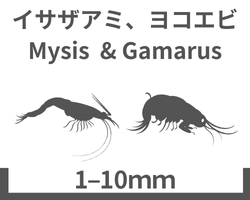

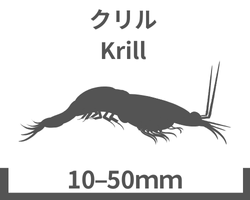

| エサの種類とサイズ / Feeding Menu |

・エサは与えなくても大丈夫ですが、与えればその分成長が良くなります。

・与える場合の頻度は2~3日に一度程度を目安に。給餌量は残餌が出ない程度の少量に留めます。

・ゾアポックス予防のために残餌が出ないような給餌を心掛けましょう。

リーフタンクにおける飼育のポイント

一般的な向日性ソフトコーラルの飼育環境が構築できていれば、育成に難しい点はありません。

基本的な性質はマメスナギンチャクに準じ、光・水流・水質の管理は最低限レベルで育成可能ですが、十分な光量とポリプがなびく程度の水流、リン酸値を低めに管理すると、発色がさらに鮮やかになります。

他のサンゴと一緒に配置する場合は、注意点があります。

本種もマメスナギンチャク同様、ほかの種類のサンゴに対する刺胞毒がやや強く、隣接したサンゴを攻撃して弱らせてしまうことがあります。

このため、レイアウトの際はほかのサンゴとは離して配置することが求められます。

隣接していなければ攻撃しないので、離して配置すればほかのサンゴとの共存は問題ありません。

多様なカラーバリエーション

広域に分布する種類であることから非常に豊富なカラーバリエーションが知られています。

マメスナギンチャクのコレクションとしては、本種である割合も多いことから集めがいのある種類であるといえます。

キクメマメスナギンチャクのトリートメント

マメスナギンチャク同様に、基本的には丈夫なソフトコーラルです。

ただし、痩せて体力が落ちたものはサンゴ用栄養剤でのトリートメントが必要です。

購入時に細くてポリプをなかなか開かないようであれば、まずは水槽内の環境から見直して水流や光など環境条件に不足がなければ栄養が不足して体力が落ちている可能性が高くなります。

そういったときにはサンゴ用の栄養剤を使用してトリートメントをしましょう。

サンゴ用の栄養剤は必ず規定量に沿った使い方をしてください。

過剰に添加してしまうと水質の悪化や腐敗菌の増殖などを招いてしまうことがあるため、注意しましょう。

サンゴの体力を回復させるためといっても栄養剤を過剰に添加してしまうと、マメスナギンチャクが吸収しきれない分の栄養がビブリオ菌など病気を引き起こす細菌の栄養源になってしまうことがあります。

ビブリオ菌をはじめ、サンゴの病気を引き起こしてしまう細菌類が増えすぎてしまうとゾアポックスと呼ばれる白い斑点状の腫れ物のようなものが表れてしまいます。

この病気はビブリオ菌や微胞子虫といったサンゴの体内に侵入する病原菌や寄生虫に対して、マメスナギンチャクが抵抗するための免疫反応と言われています。

「キクメマメスナギンチャクの体力が落ちている」+「病原菌などが増えやすい環境」が合わさることでゾアポックスが発生してしまう要因となります。

キクメマメスナギンチャクのトリートメントを行うにあたっては、水換えを行い清潔な環境を整えてから栄養剤を与えるようにしましょう。

キクメマメスナギンチャク まとめ

マメスナギンチャクの名前で流通するものには、実は複数の種類が含まれています。

その中で本種(sansibaricus)は記載されているマメスナギンチャクとしてはかなりの広範囲で生息が確認されている最も普通と言える種類ですが、一方で産地や群体の素質により膨大な数のカラーバリエーションが存在します。

そして産地によってはカラーだけでなくポリプの形状にも変化があり、形状が違うにも関わらず遺伝子はほぼ同じパターンや、逆に形状はそっくりでも違う種類の遺伝子だったというパターンもあるとのことです。

マメスナギンチャクの仲間は外見的な形状によるハッキリとした特徴を持つものもいますが、典型的なタイプのマメスナギンチャクは遺伝子を調べないと実際には何の種類かわからないというものもいるようです。

あなたの水槽にいるマメスナギンチャクもただのカラーバリエーションではなく、隠れた新種(隠蔽種)だったりする可能性もあるかもしれません。

コメント