基本情報

| 流通名 | ミノイソギンチャク |

| 学名 | Heterodactyla hemprichi |

| 分布 | 日本近海を含む西太平洋(紅海、アラビア海、インドネシア、フィリピン、オーストラリア北部)インド洋アフリカ沿岸部 |

| グループ | イソギンチャク |

| 飼育しやすさ | ★★★★★ アクアリウム市場で流通するイソギンチャクとしては非常に飼育しやすい |

| 入手しやすさ | ★★☆☆☆ 流通は珍しい |

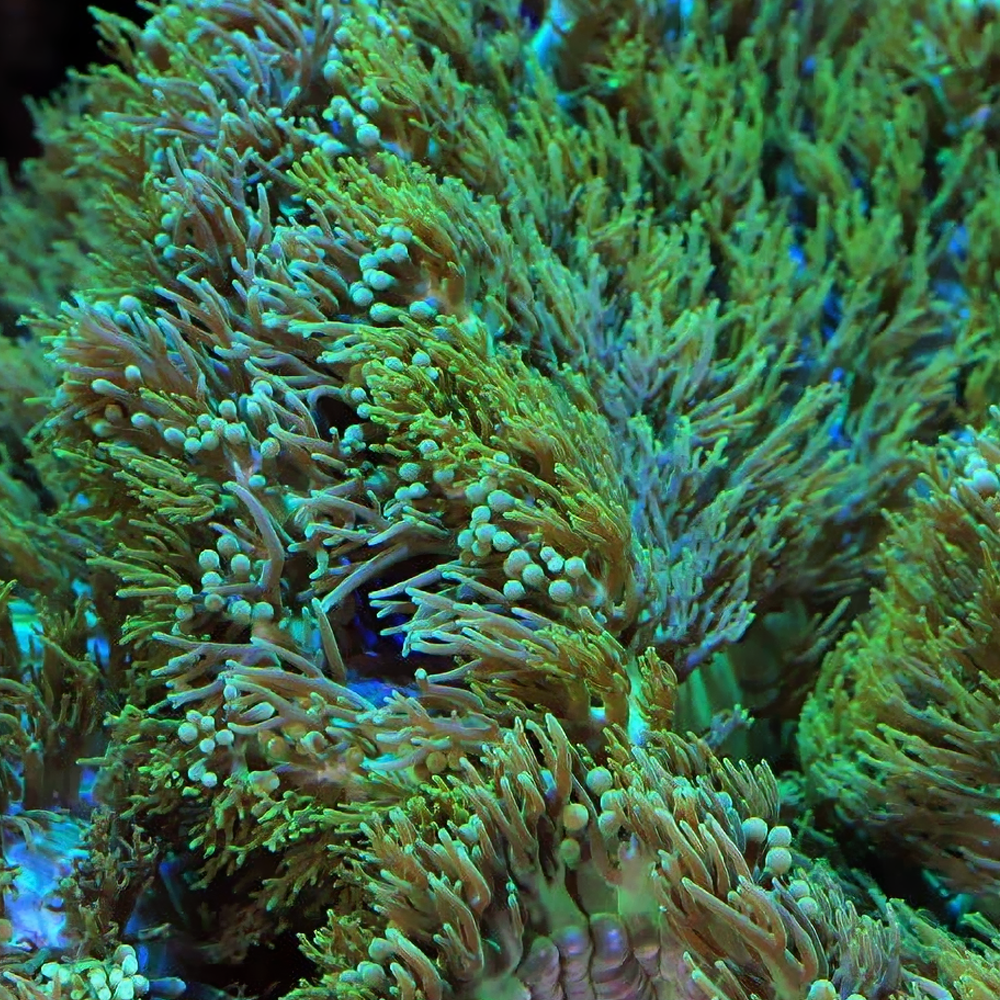

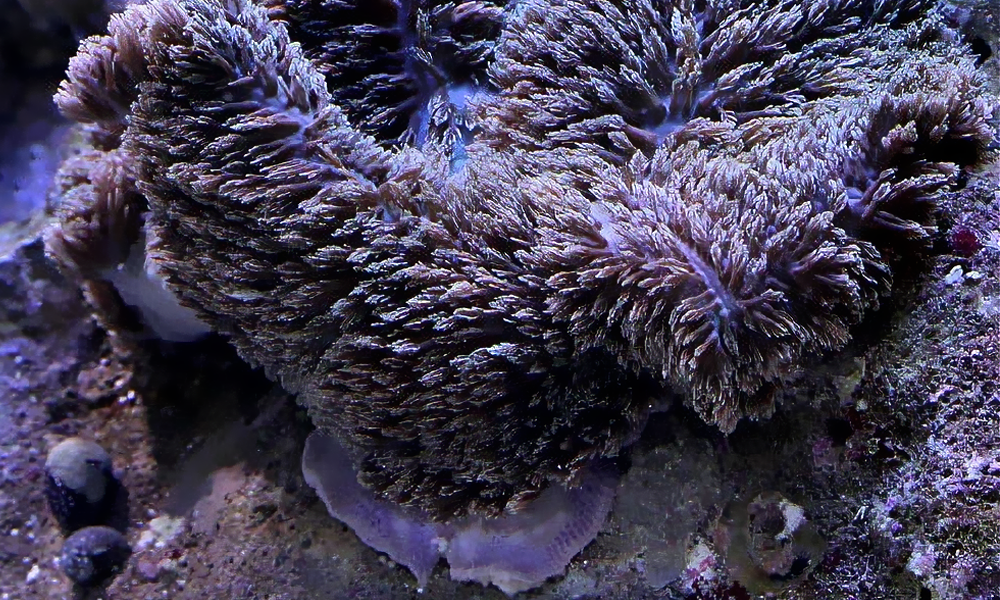

日本近海(黒潮海域)にも生息しているイソギンチャクで、ハタゴイソギンチャクグループによく似た姿をした中~大型のイソギンチャクです。

ハタゴイソギンチャクの触手がフサフサした形状になったような雰囲気を持ちますが、実際には科レベルで異なる別種であり、とくに近縁というわけではありません。

触手の形状がフサフサしてミノを思わせる姿をしていることから、和名でミノイソギンチャクと呼ばれています。

ハタゴイソギンチャクに近い見た目でありながら性質は非常に強健で、とても飼いやすいイソギンチャクです。

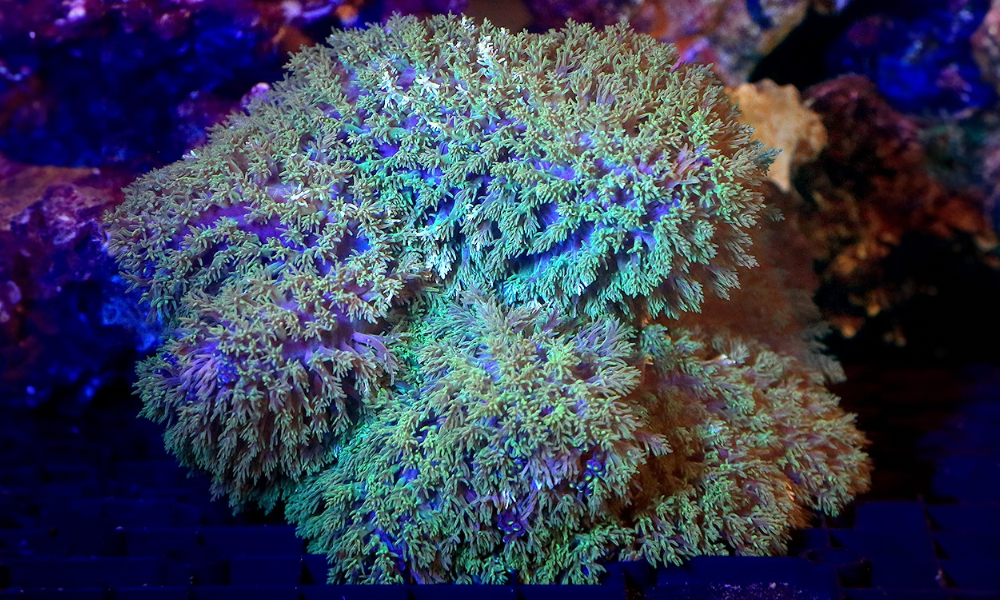

流通が少ないことから日本ではまだまだ謎の多いイソギンチャクではありますが、海外では本種も派手なカラーの個体が見られることがあるようです。

また、本種は独特の臭気を持ち、水から出すと濃厚な貝のような臭いを放つという特徴もあります。

水槽のメンテナンス時などに水槽から取り出すと、部屋中に貝臭が蔓延してしまうこともありますので、なるべく水から出さず、プラケースなどで水ごと救い出すのがオススメです。

飼育要件

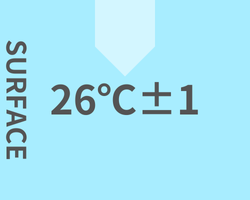

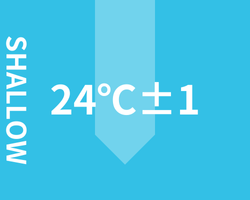

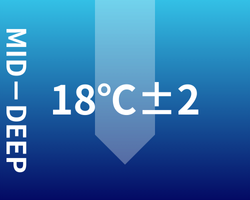

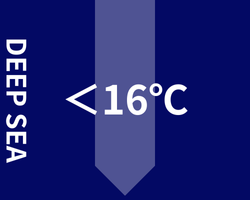

| 自生地の環境 / Habitat Sea Area |

・光合成のみでは栄養が不足しやすい面があります。

・アミノ酸や不飽和脂肪酸を豊富に含むフードを与えましょう

| 適正水温 / Water Temperature |

・温帯~熱帯の海域に生息するため、一般的なサンゴが好む水温を維持します。

・夏場に水温が28℃を超えないような水温管理を心掛けましょう。

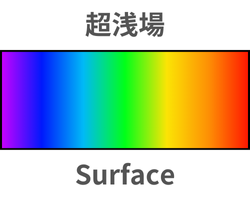

| 光色のセッティング / Lighting Spectrum |

| PARの目安 | 100~150 |

・光量は弱~中程度。光が強すぎると強光障害を起こす可能性があります。

・蛍光色を持つ個体は緑~青の光を多めに当てるようにすると色がキレイにでるようになります。

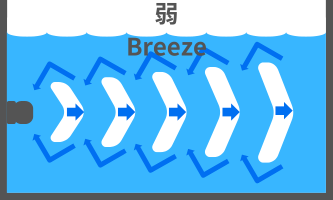

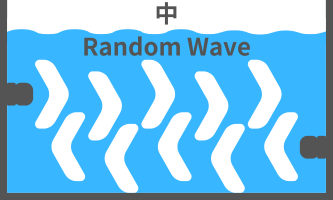

| 水流 / Water Flow |

・コントローラー付きサーキュレーターの使用推奨。水槽内に澱みのない循環水流を作りましょう。

・サーキュレーターに吸い込まれないようにガードを付けましょう。

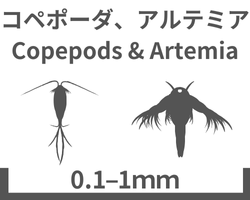

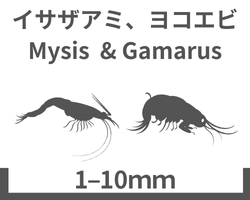

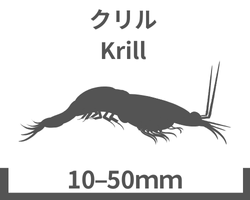

| エサの種類とサイズ / Feeding Menu |

・動物質中心で消化吸収しやすいサイズのエサを与えます。

・給餌量は残餌が出ない程度の量に留めます。

リーフタンクにおける飼育のポイント

ミノイソギンチャクは非常に丈夫で、環境変化にも強く、初心者でも飼育可能なイソギンチャクです。

ただし、体が大きいため栄養要求量が高く、栄養が不足すると徐々に縮小してしまう傾向があります。

ミノイソギンチャクを状態良く飼うためには、日々の給餌と栄養補給が重要です。

適度な給餌と栄養剤による栄養補給

ミノイソギンチャクは非常に丈夫なので、購入時に状態が問題ないようであれば栄養剤のトリートメントなども行う必要はありません。

しかし、その体もの大きさから栄養要求量が比較的高いようで、褐虫藻の光合成のみに頼った飼育では栄養が不足がちになります。他のイソギンチャクのように、栄養不足から免疫が落ちてRTNに罹り死んでしまうことはほとんどありませんが、体が徐々に縮んで小さくなってしまいます。

体が小さくなるのを防ぐために、給餌は適度に行いましょう。

与えるエサはLPSやイソギンチャク用のフードがオススメです。

また、サンゴ用フードだけでなく、一般的な海水魚用のペレットフードなどを与えることもできます。

ですが体が大きい分、体組織を作るためのアミノ酸や不飽和脂肪酸も必要としますので、タンパク質の多いフードにサンゴ用の増体用栄養剤(アミノ酸、不飽和脂肪酸が強化されたもの)を組み合わせて給餌すると体の成長が早くなります。

与える量は、しっかり消化できるように適度な分量に留めておきましょう。

食べ残しが出るようだと水も汚れ、ビブリオ菌などの病原菌が増える原因にもなってしまいます。

豊富なアミノ酸と脂肪酸を含みます

張り付く力が非常に強い

よく似たハタゴイソギンチャクほど刺胞毒は強くなく、他のサンゴとの接触によるトラブルは比較的少ないですが、足盤で張り付く力が非常に強く、一度定着した場所から人の手で動かすのが難しくなるため、設置場所には注意が必要です。

ミノイソギンチャクは刺胞毒で他のサンゴを攻撃するというよりも、接触する物理的ストレスで他のサンゴが弱るこということがあります。

ライブロックなど凹凸が多い場所に張り付いた場合、無理に剥がそうとすると足盤が裂けてしまうことがあるため、ミノイソギンチャク自身に動いてもらうまでそのまま様子を見ていただくほうが安全です。

共生するクマノミの仲間

ミノイソギンチャクの入荷が稀なこともあり、クマノミとの相性はまだまだよくわからないことが多く、どの種類がよく入るかデータが少ないのが現状です。

しかし、イソギンチャクとクマノミの相性は生息海域が被ることが条件となっていることが多く、ミノイソギンチャクは西部太平洋~インド洋まで広い範囲に分布していることから、ミノイソギンチャクに入り込むクマノミは少なくないと考えられます。

カクレクマノミでは、ブリード個体や生息域が被る沖縄産のワイルド個体がミノイソギンチャクに入り込むことがあります。

同じ種類でも個体の性格によって相性が決まることがあるため、必ずしもクマノミがミノイソギンチャクに入り込むとは言い難いところがありますが、一緒に飼育しているうちにいつの間にか潜り込むようになっていたということもあるかもしれません。

ミノイソギンチャク まとめ

ミノイソギンチャクは流通量は少ないですが、フサフサした触手を持つ独特な形状で多くのアクアリストを魅了する大型イソギンチャクです。

特筆すべきはその丈夫さで、日本国内で流通するイソギンチャクの中でもトップクラスの強健さを誇ります。

ですが、それに甘んじてしまうような飼い方は望ましくはありません。

大型種ゆえに栄養要求量が高く、健康に育てるにはしっかりと給餌を行う必要があります。

しっかりと手塩にかけて育てた分、本種は立派な姿を見せてくれるようになります。

また、蛍光色を持つものはじっくりと飼い込むことで、蛍光タンパク質の発現によりさらに美しい姿を見せてくれるようになります。

この独特な魅力を持つイソギンチャクを目にする機会があれば、ぜひ水槽にお迎えしてみてください。

コメント