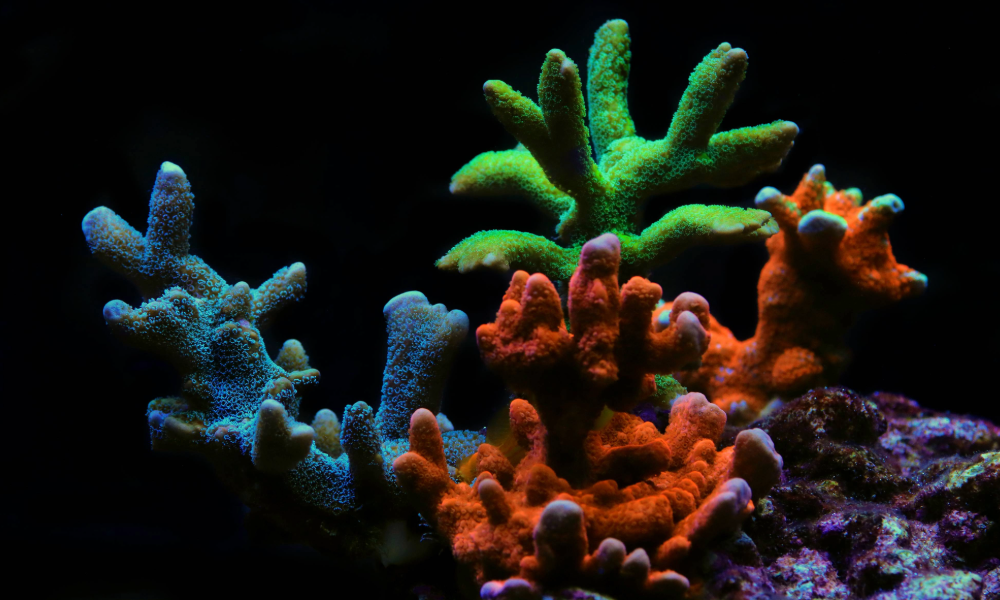

ミドリイシと並んでSPSの代表グループとして知られるコモンサンゴ。

本グループもまた種類やカラーバリエーションが豊富で、マリンアクアリストから絶大な人気を集めています。

サンゴのグループとしてはSPS(Small Polyp Stony corals)種となるため、ミドリイシに連なって難しいイメージのある本種ですが、実はミドリイシほど気難しい種類はそれほど多くありません。ポイントをしっかり押さえて飼育に臨めば、サンゴ飼育初心者のステップアップにもピッタリなサンゴでもあります。

今回はSPS入門編第2弾として、コモンサンゴグループ(Montipora)の種類的な特徴について解説していきます。

目次

基本情報

| 流通名 | コモンサンゴ |

| 学名 | Montipora sp. ※複数種類を含む |

| 分布 | 太平洋~インド洋の熱帯海域 |

| グループ | ハードコーラル(SPS) |

| 飼育しやすさ | ★★★★☆ ポイントを押さえれば飼育自体は容易 |

| 入手しやすさ | ★★★★★ よく見かける |

コモンサンゴ属(Montipora)はミドリイシ科に分類されるサンゴのグループです。

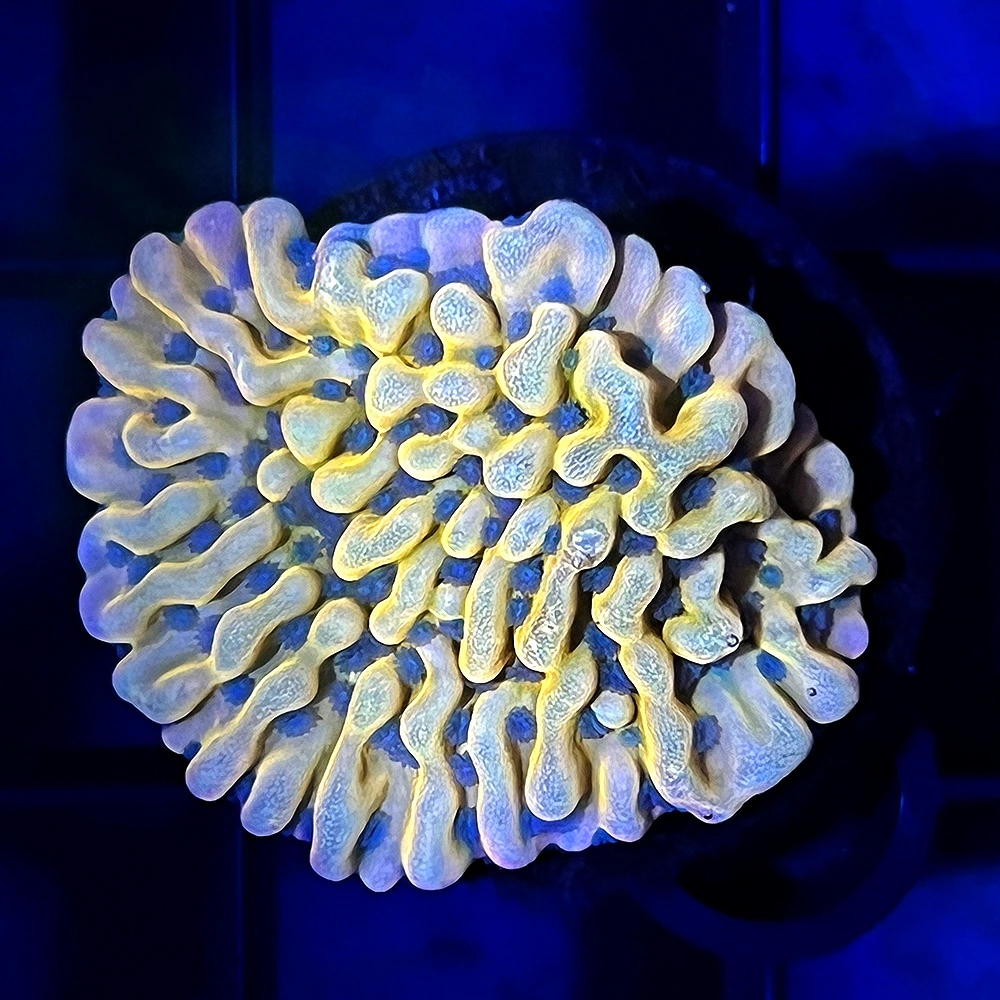

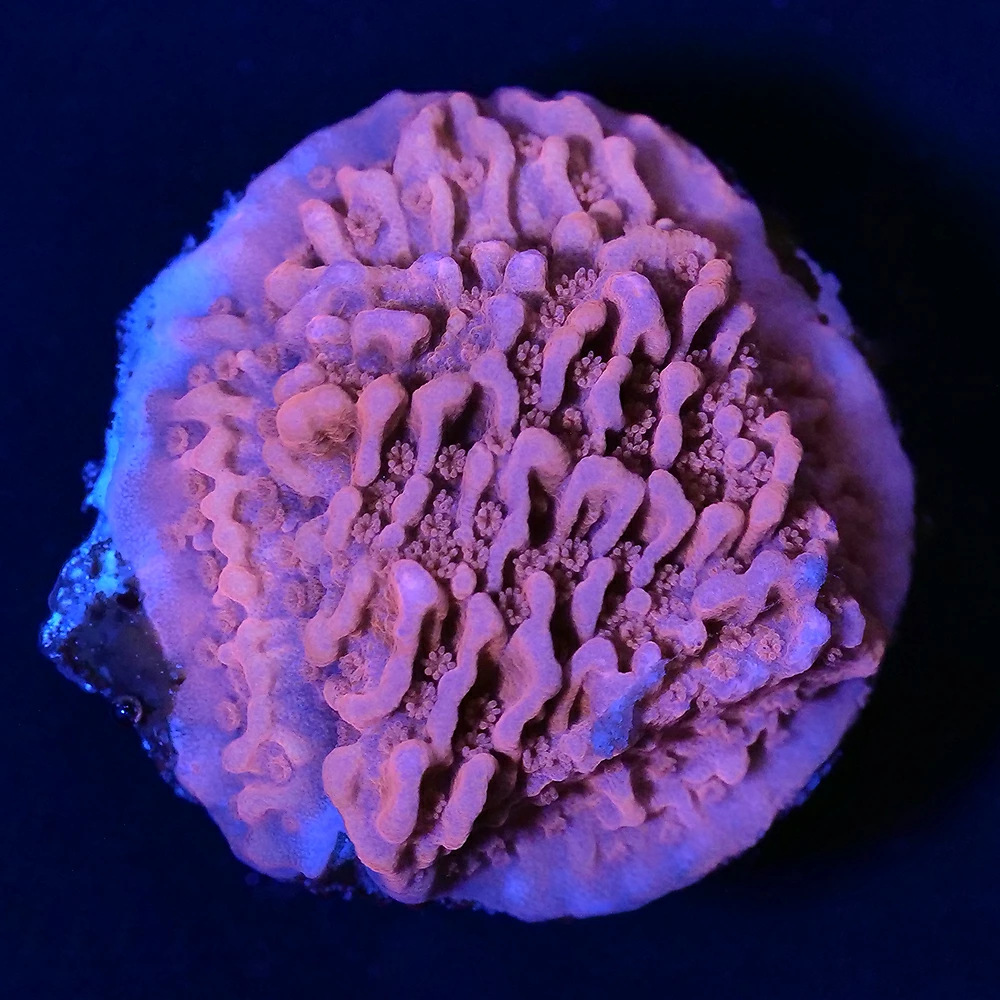

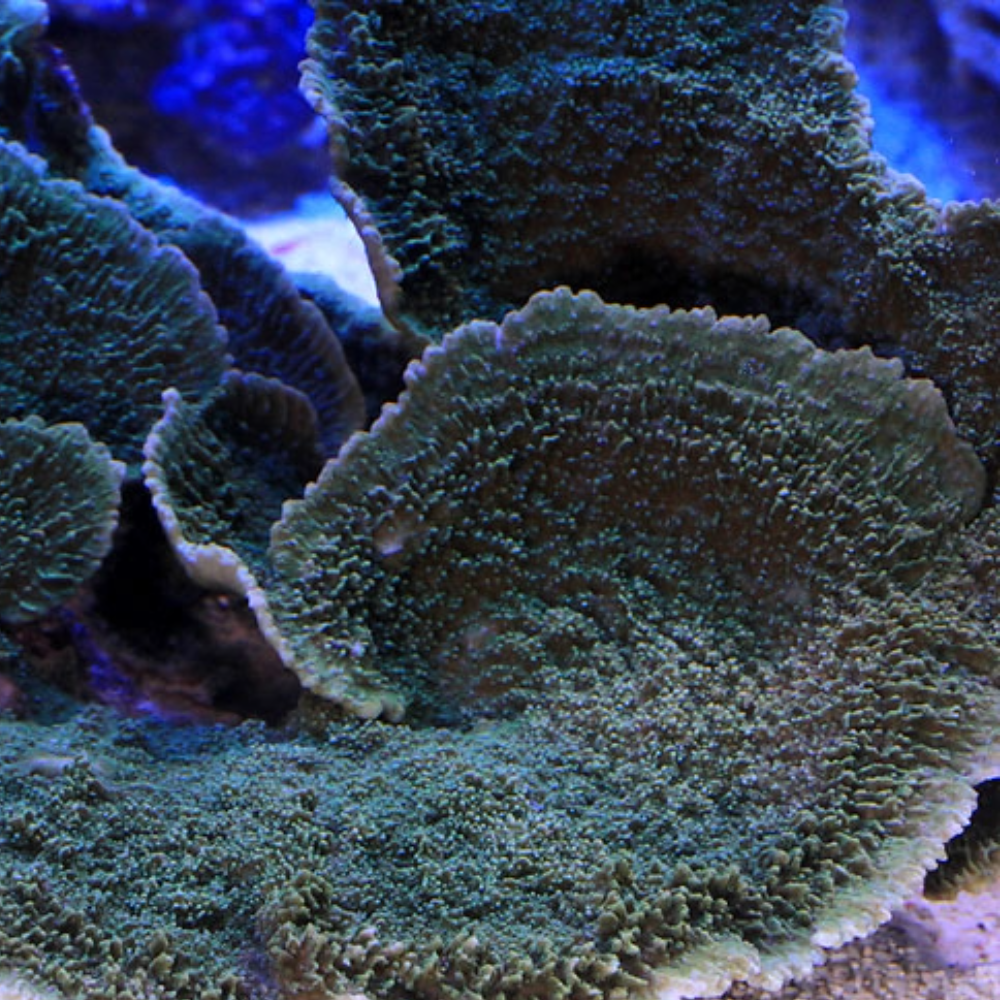

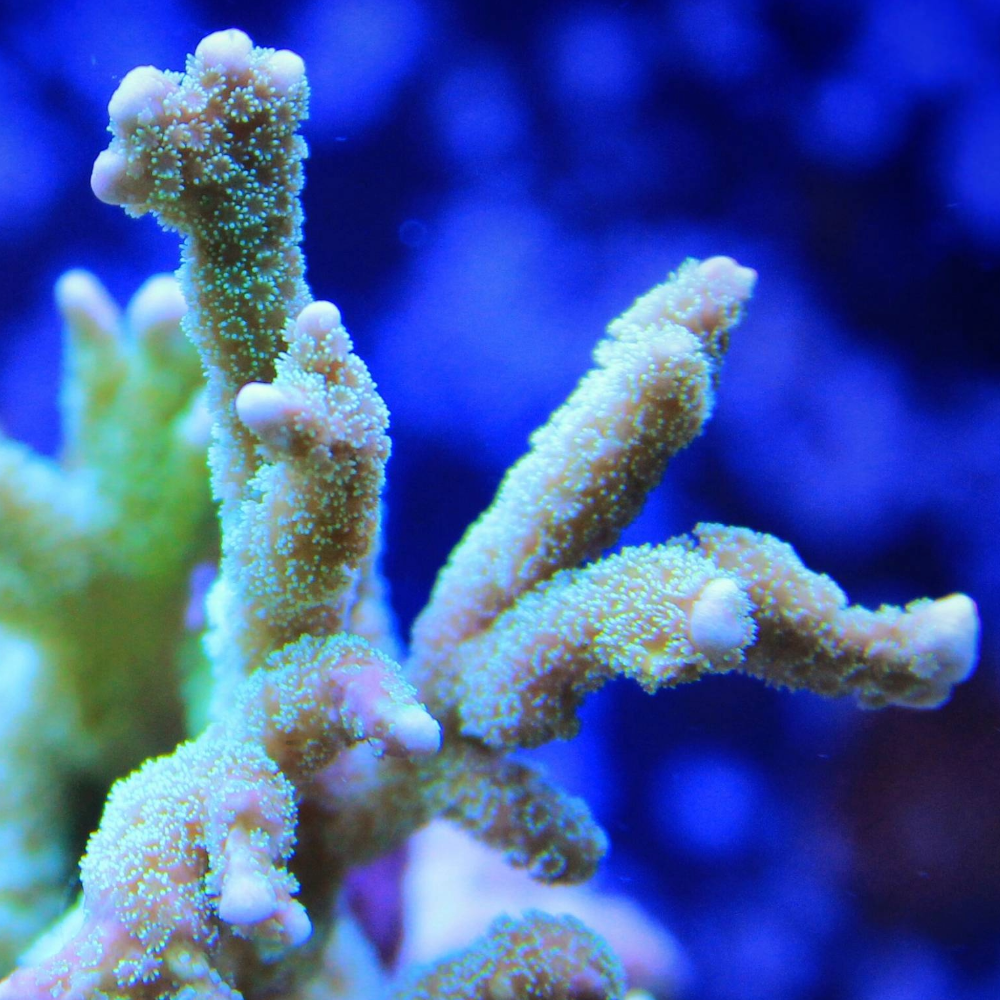

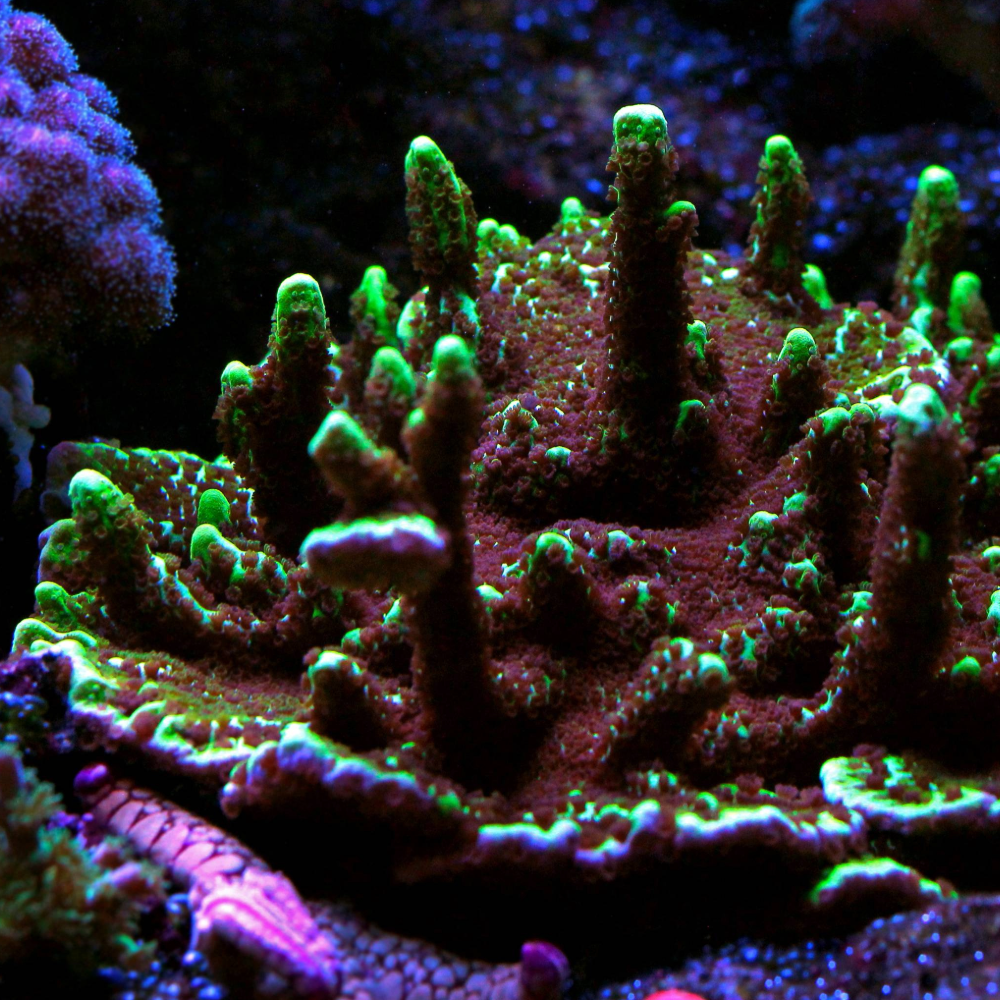

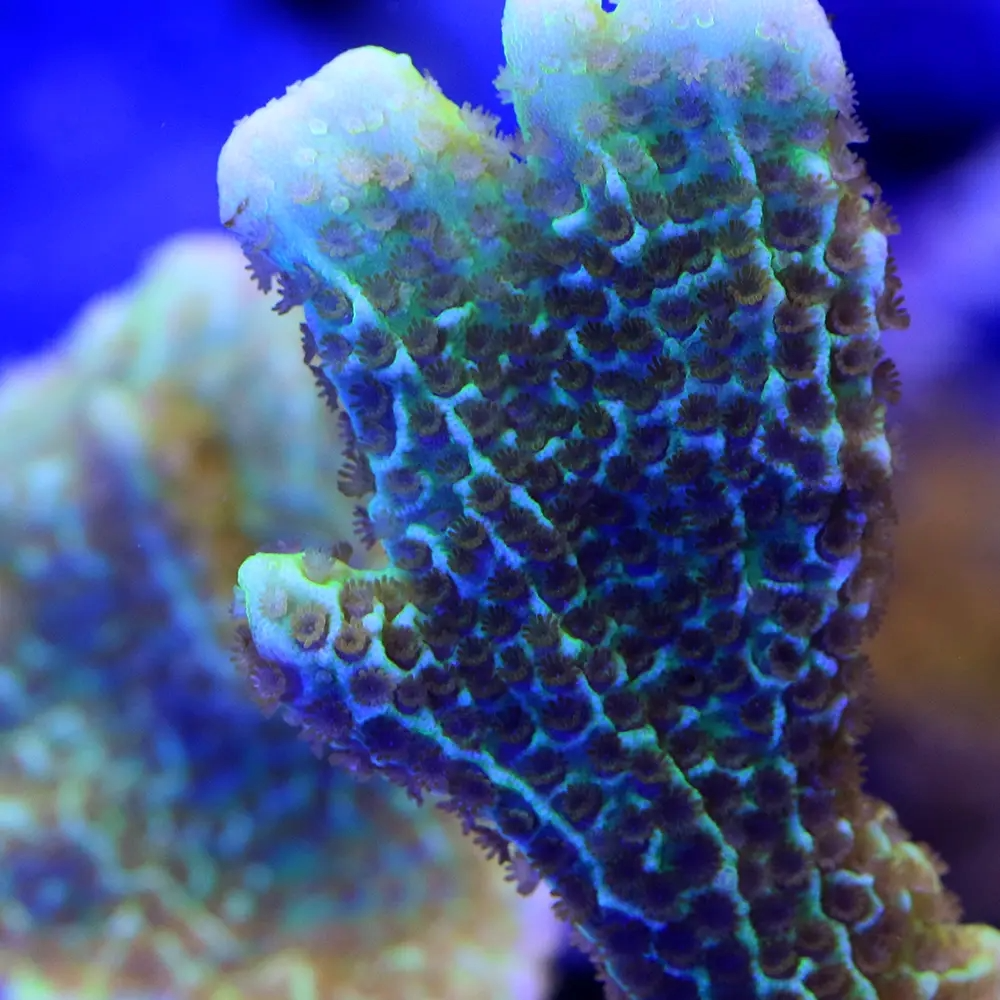

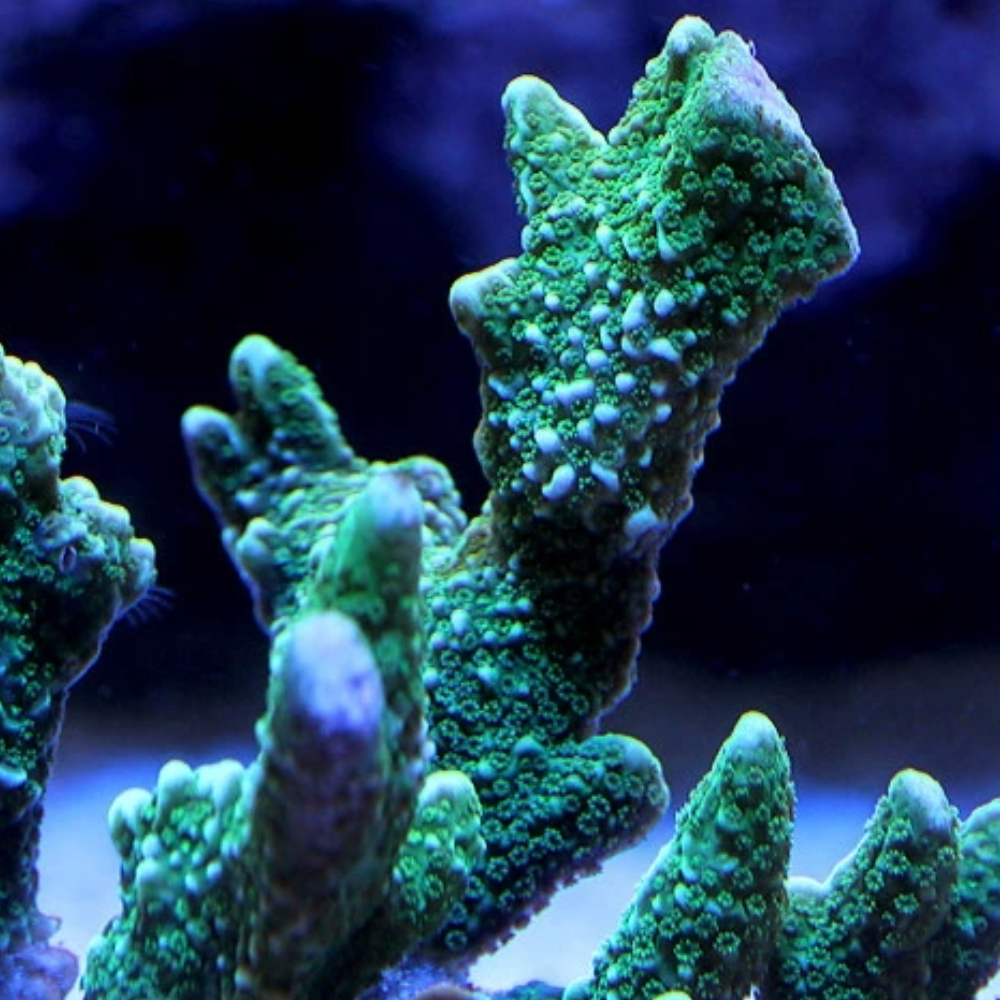

枝状に育つ種類が多いミドリイシに対して、コモンサンゴは板状、こぶ状、枝状などのさまざまな成長形態があり、同じ種でも環境条件によって全体の形状が変化することもあります。

コモンサンゴは種レベルでのバリエーションも非常に豊富で、現在有効とされる種類数としては、なんと85種が記載されています。

その種類数の多さもさることながら、同種であっても色彩や形状のバリエーションが非常に豊かで、コレクション性の高さからサンゴ愛好家から高い人気を集めています。

コモンサンゴはミドリイシに近いグループのSPSということで、ミドリイシと同レベルの清浄な水質が必要なイメージがありますが、自然の海中ではミドリイシが多い貧栄養海域~LPSやソフトコーラルが多く見られる中栄養海域まで幅広い環境に適応しています。

論文においてもコモンサンゴはミドリイシと比較して高水温や白化への耐性が高く、栄養塩が比較的多い海域にも適応できることが示されています。

実際に韓国・済州島では富栄養化が進行した海域においても、ミレポラコモンサンゴ(M. millepora)が急速に分布を拡大しており、褐藻のカジメやニホンアワサンゴなどのLPS種との空間競争において優位性を示していることが報告されています。

繊細な印象を持たれがちなSPSの中でも、コモンサンゴは幅広い環境に適応できる逞しさを備えたグループといえるでしょう。

すべての種が必ずしも強健というわけではありませんが、水槽内での飼育においてもミドリイシに比べて扱いやすい種類が多い傾向が見られます。

代表的な種類

コモンサンゴは、ミドリイシに次いで種類が豊富に見られるサンゴの一つで、アクアリウムでも人気の高いグループです。その形状は非常に多様で、見た目のバリエーションは多岐に渡ります。

ミドリイシと同様に外見だけでは正確な種の同定が難しい場合もありますが、一方で、形状や色彩などの特徴がはっきりしている種類も存在します。特にアクアリウムルートで流通するコモンサンゴには、外見的な特徴が比較的明瞭な種類も存在します。

ここでは、よく見かける代表的なコモンサンゴの種類について、いくつかご紹介していきます。

これらはコモンサンゴの中でも比較的外見の特徴がわかりやすい種類で、全体のごく一部にすぎませんが、実際には同じ名前で流通しているものの中に非常によく似た別種(いわゆる隠蔽種)が混在している可能性もあります。

近年では、そうした隠蔽種が新種として正式に認められるケースも報告されています。

アクアリウムルートで流通するコモンサンゴの多くが「コモンサンゴ sp.」として販売されているのは、こうした分類上の課題に加え、外見のバリエーションが非常に多様であることから、正確な種の同定が困難である一面も存在するためなのです。

フラグサンゴとしてのおもしろさ

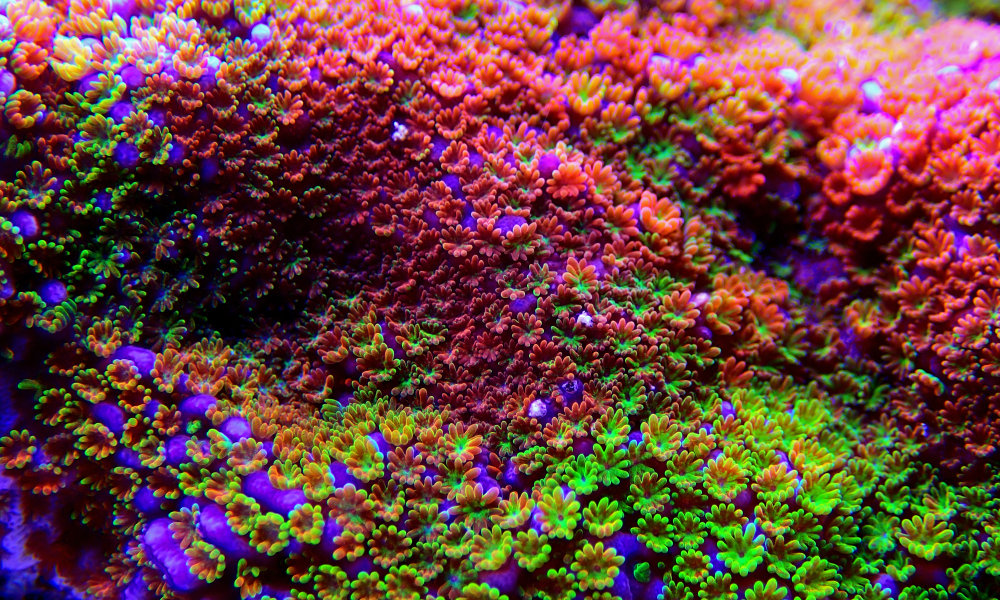

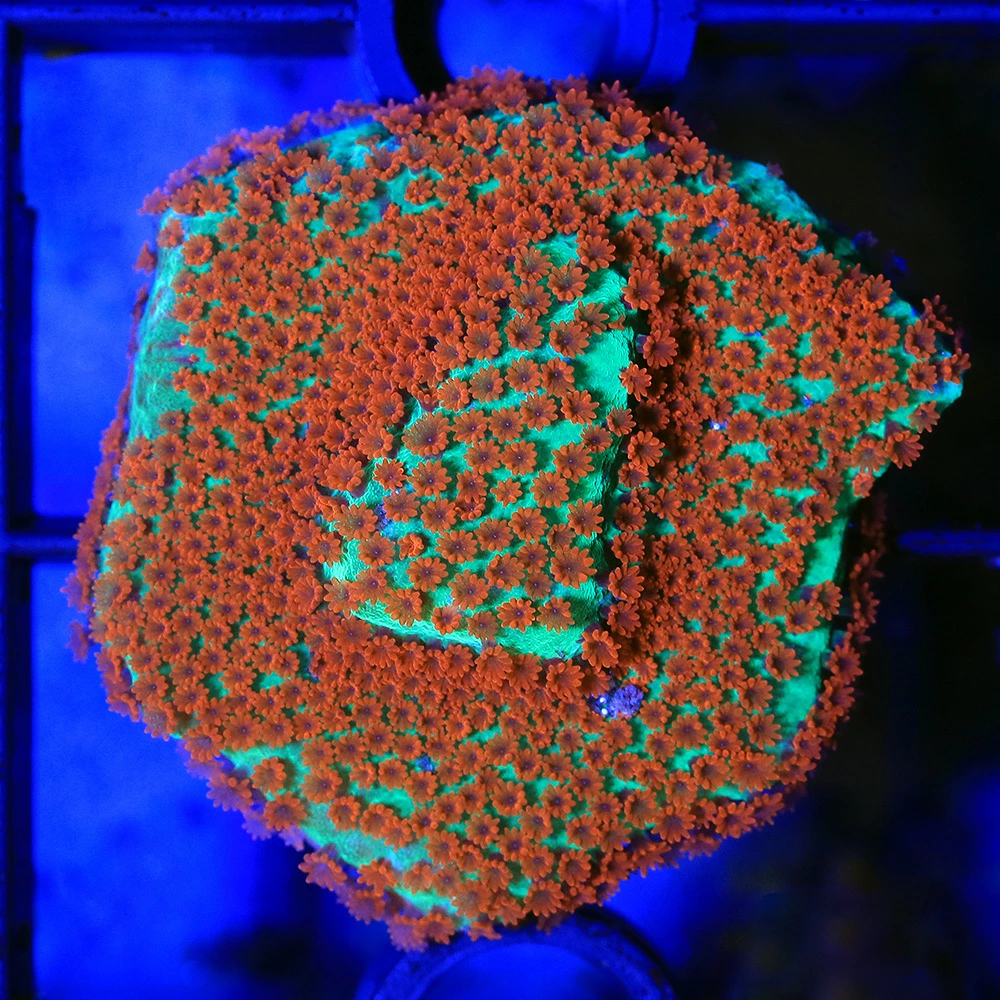

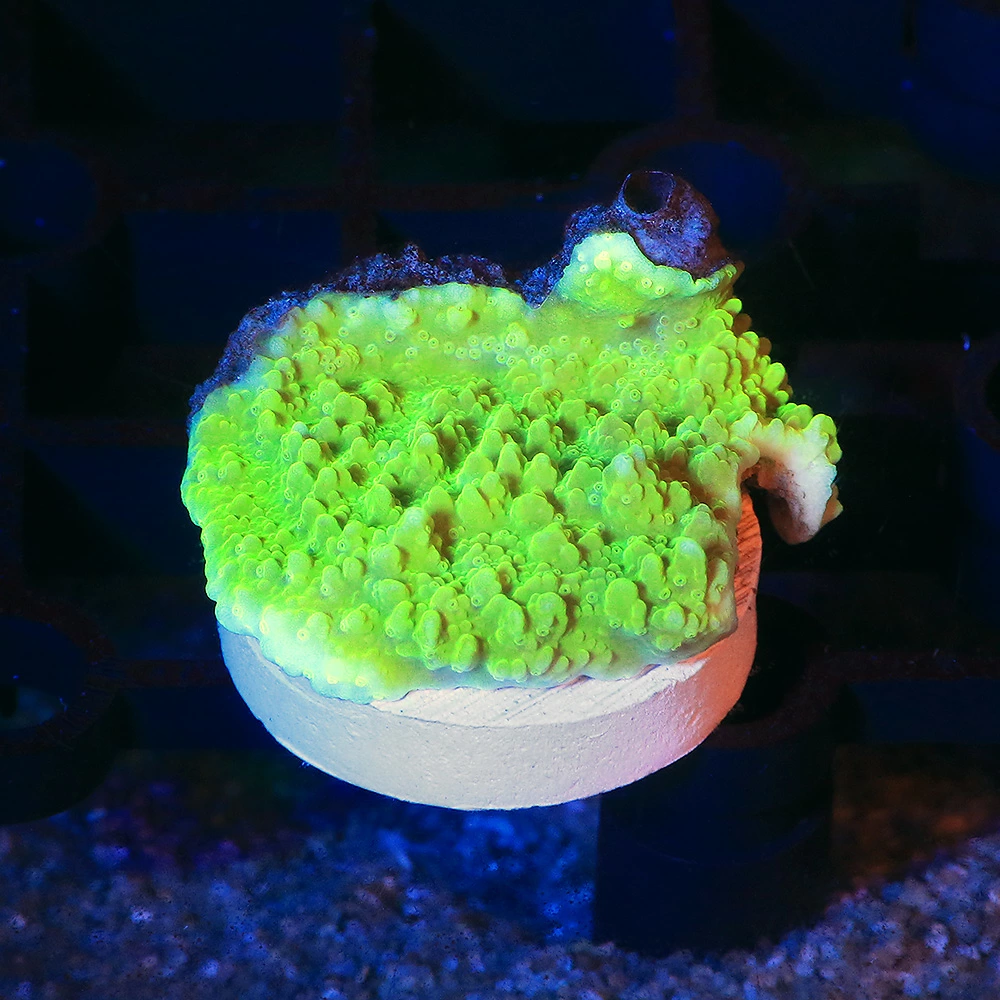

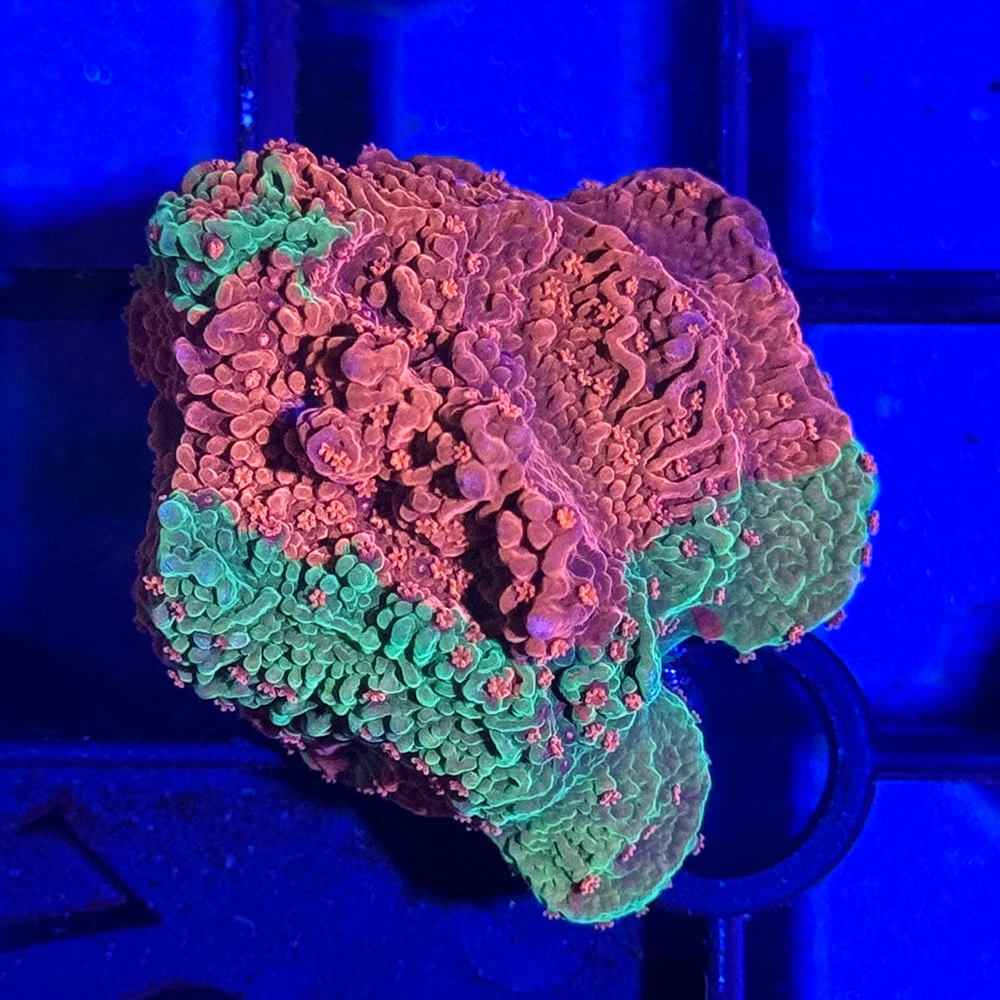

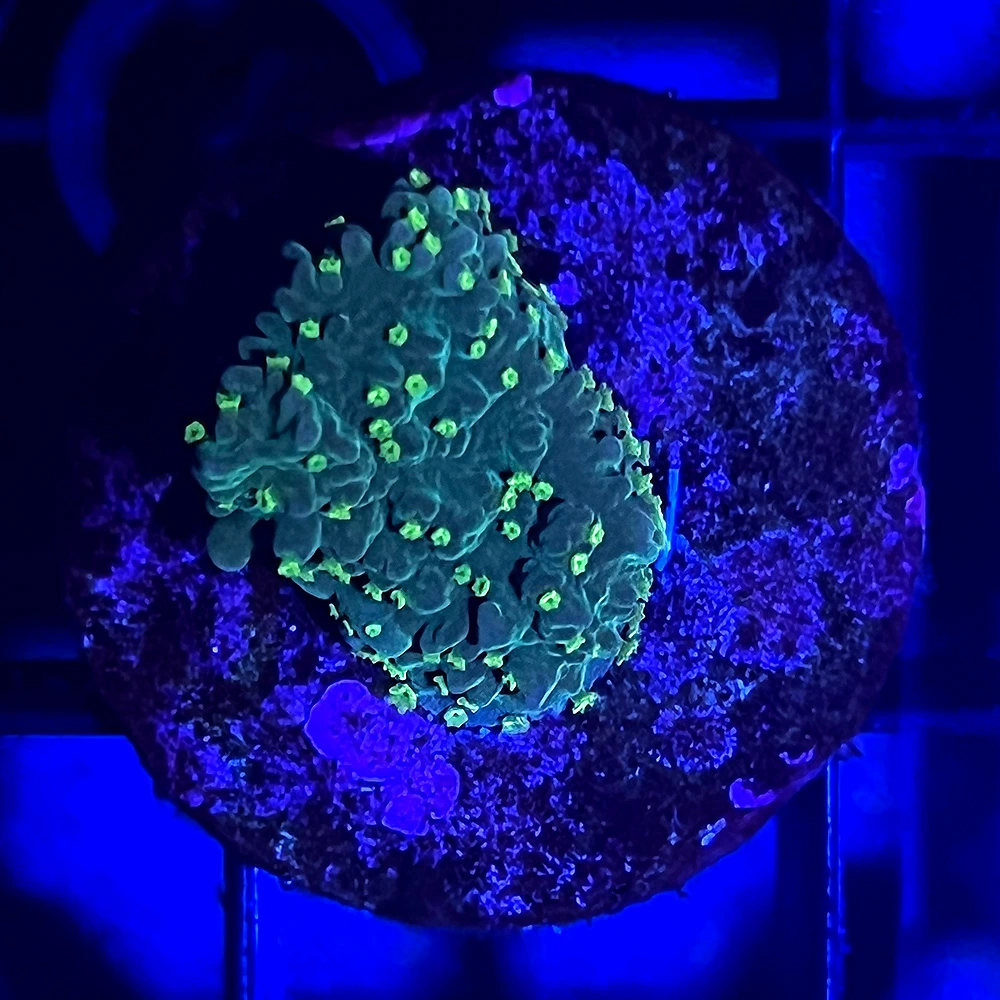

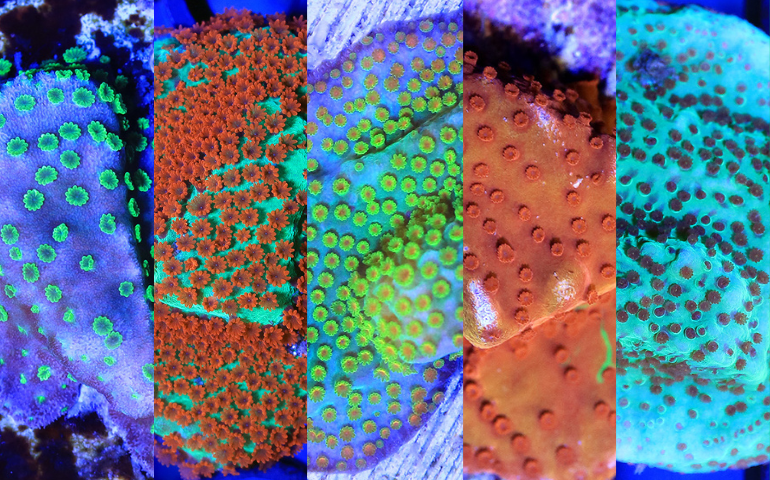

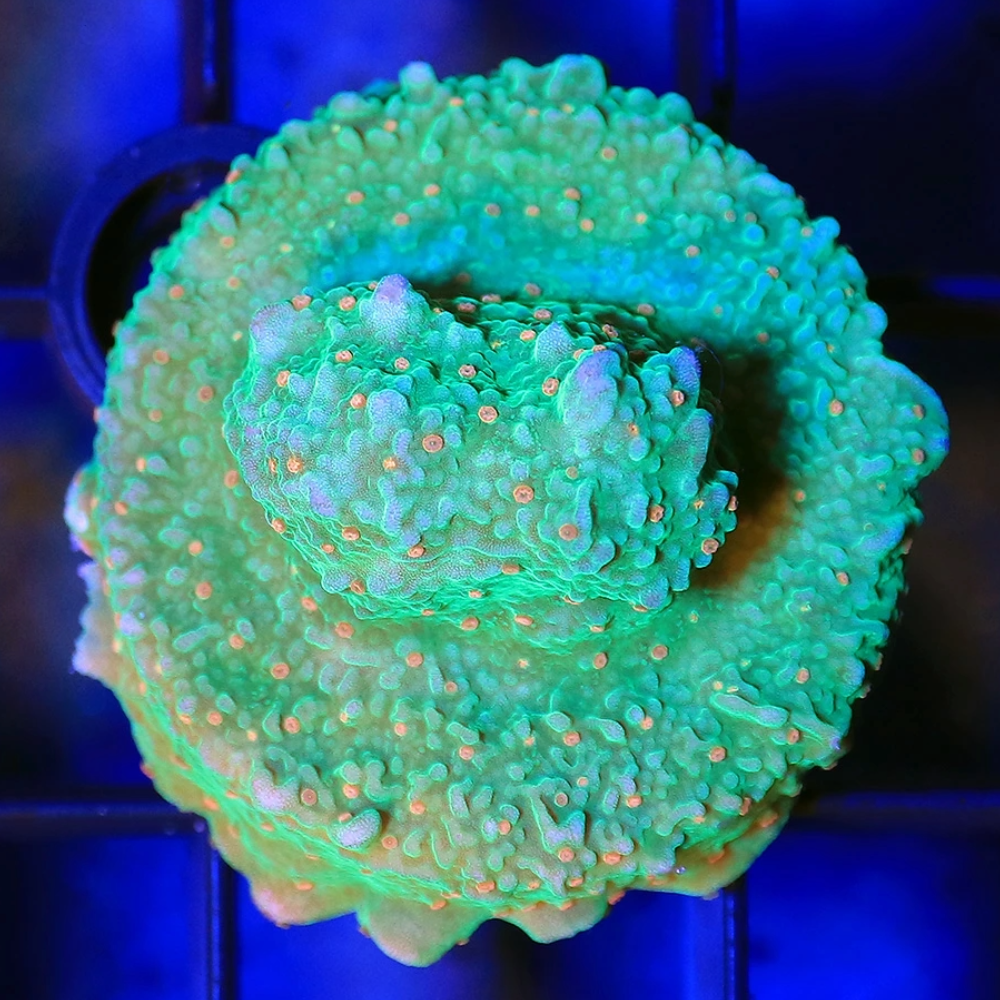

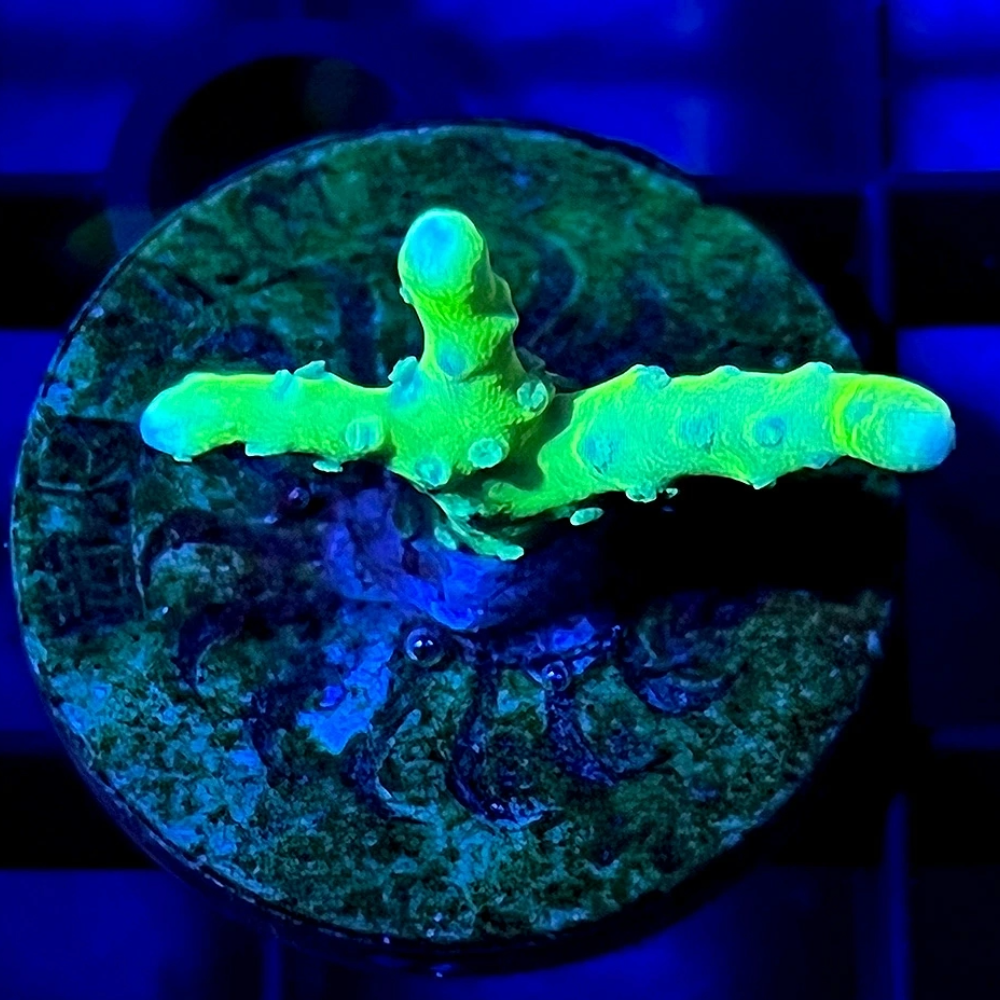

コモンサンゴの特筆すべき特徴は、同種であってもカラーバリエーションが非常に豊かなことです。

ミドリイシに近縁なサンゴだけあり、色素タンパク質の遺伝子バリエーションもミドリイシに次ぐ豊富さで、繋がっている同一群体でも環境次第で様々な色に変わることがあります。

カラーコレクションもコモンサンゴの魅力のひとつですが、この色素の変異が起こりやすい性質により自身の手で新しいカラーバリエーションを作り出すことも可能です。そうして生み出されたのが、フラグサンゴとして流通している美しいコモンサンゴの数々なのです。

その変幻自在ともいえる色彩の変化は、フラグサンゴカルチャーの発展を支えた重要な要素のひとつといっても過言ではありません。

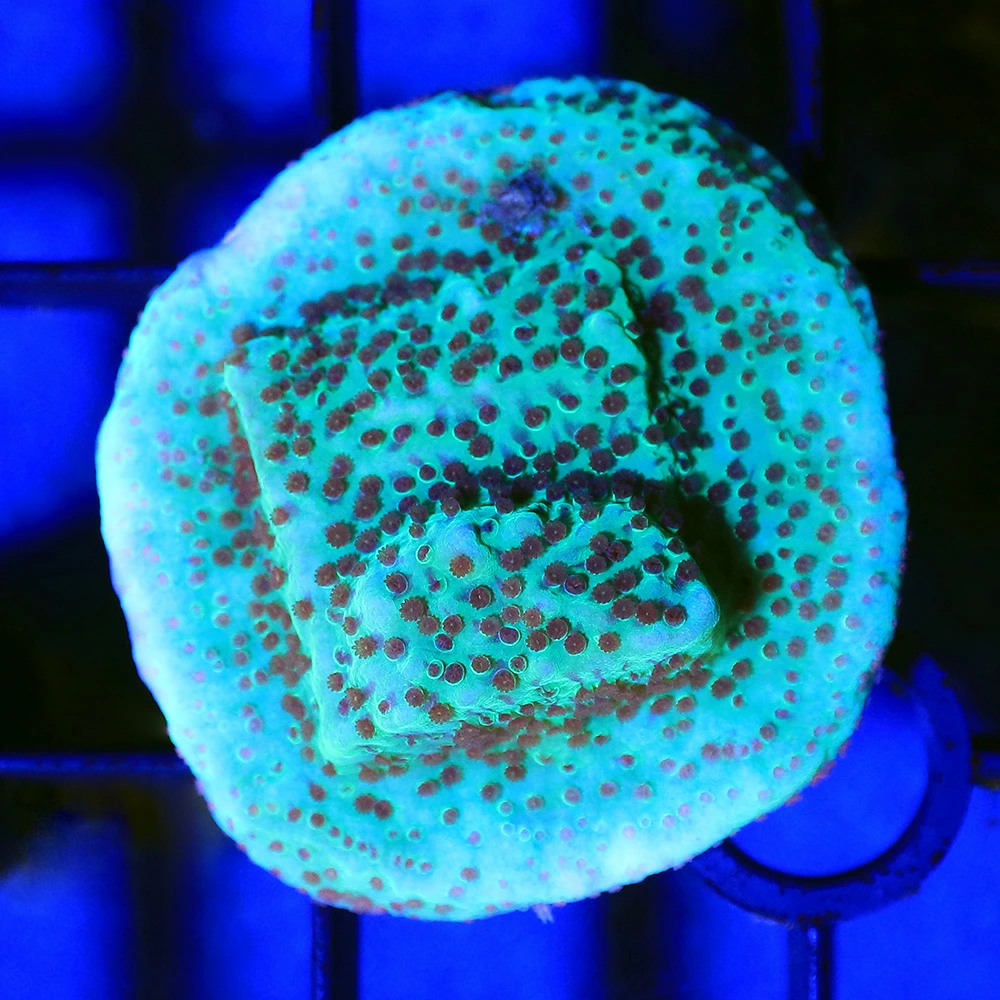

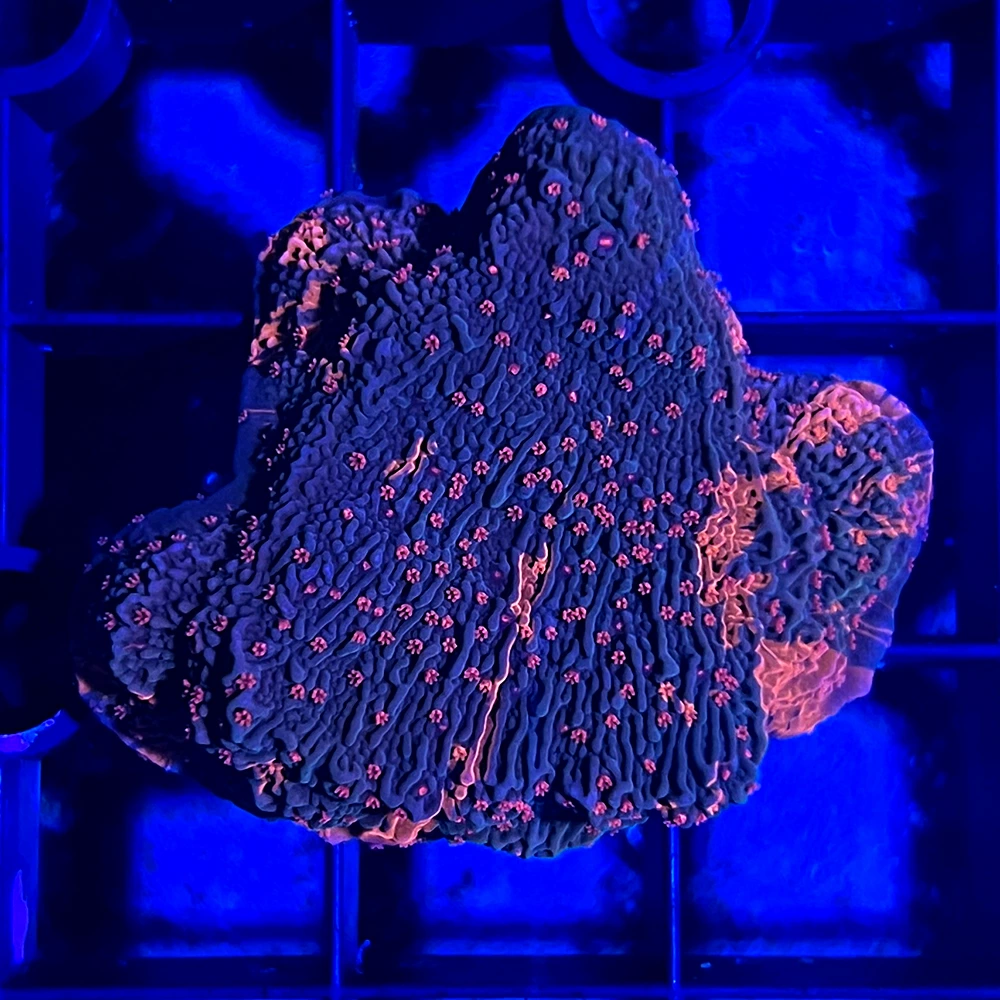

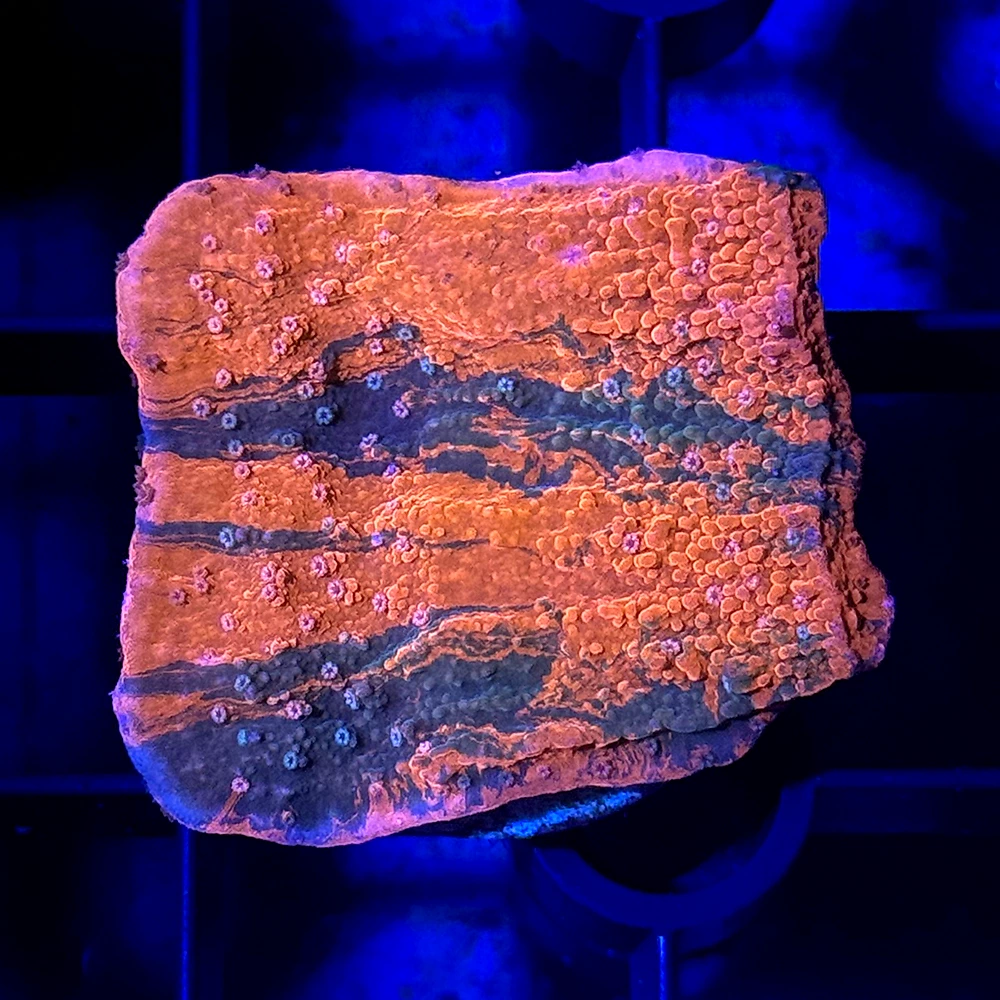

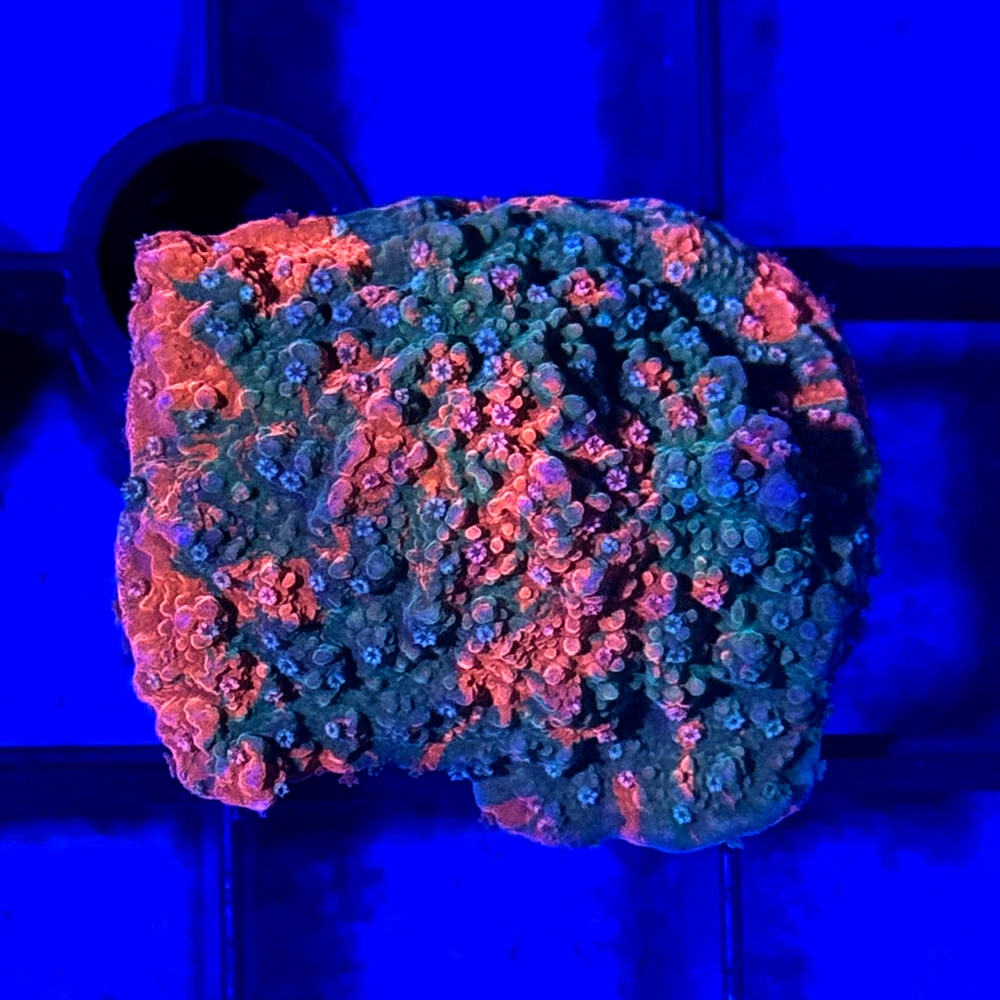

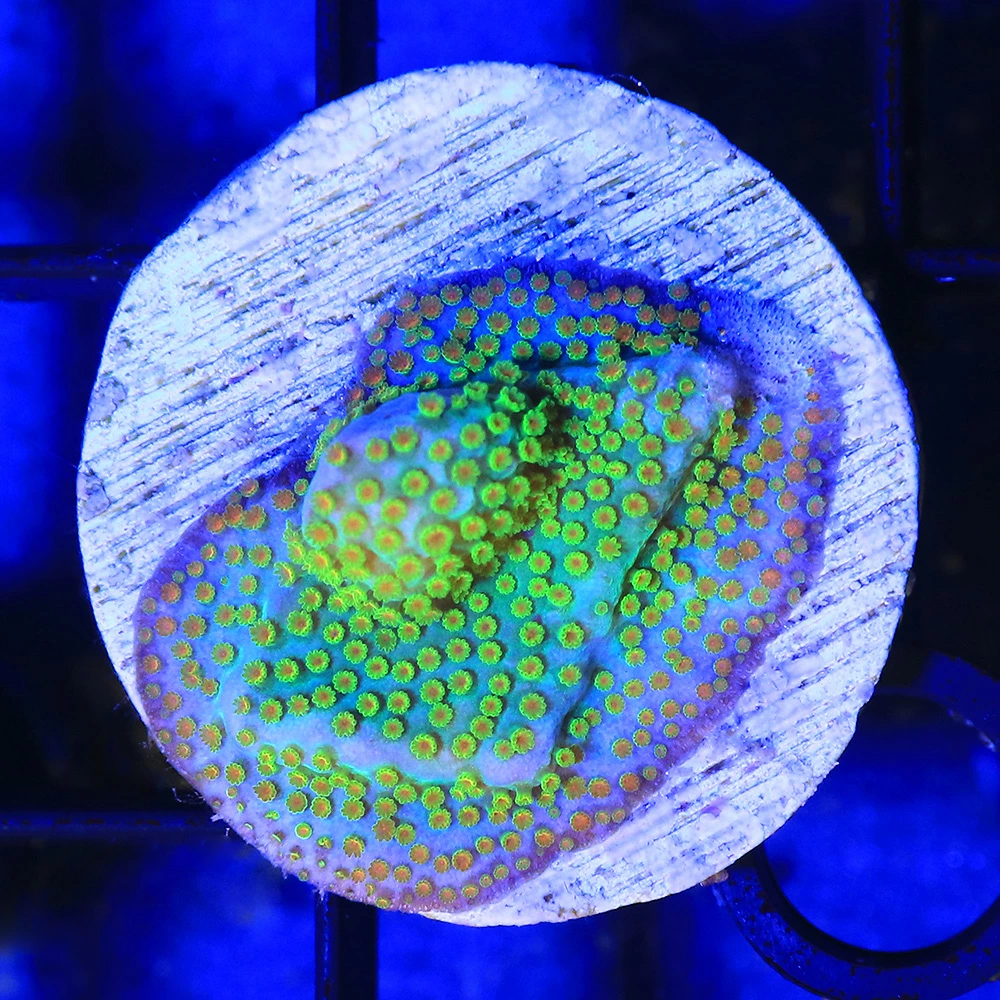

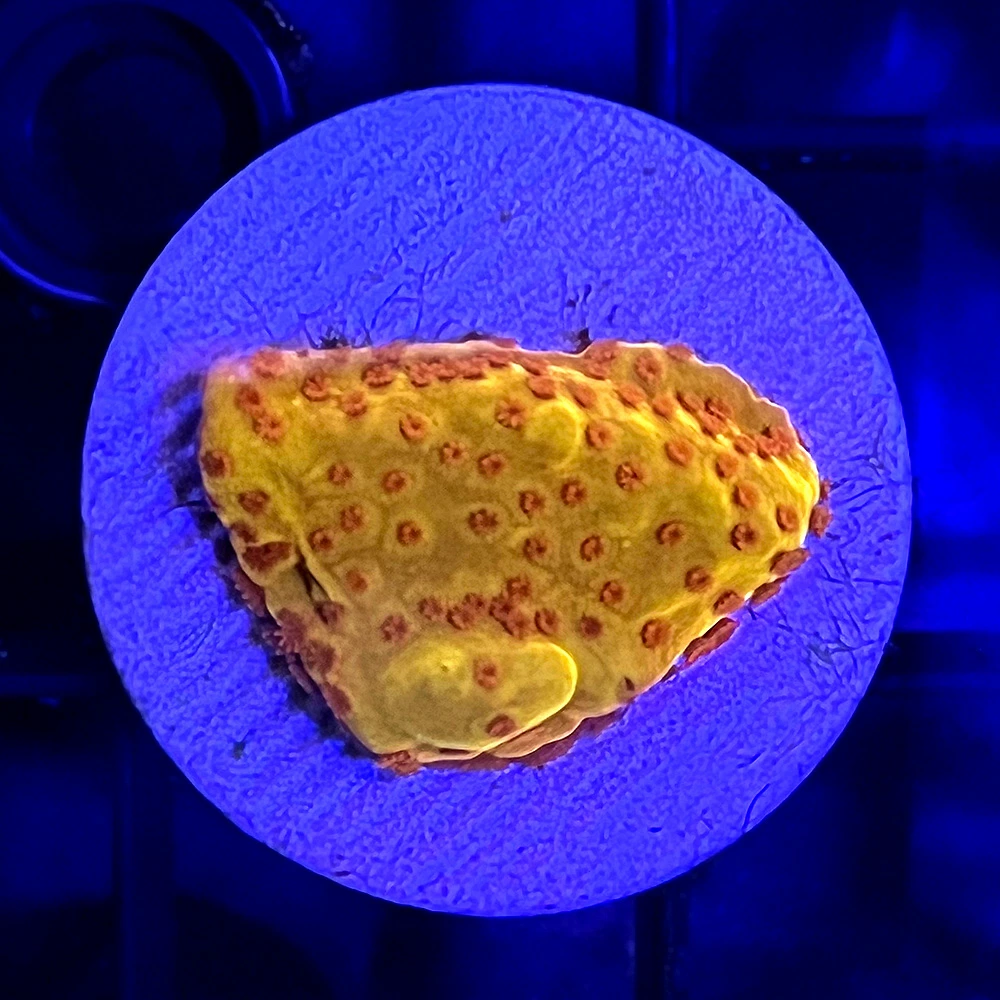

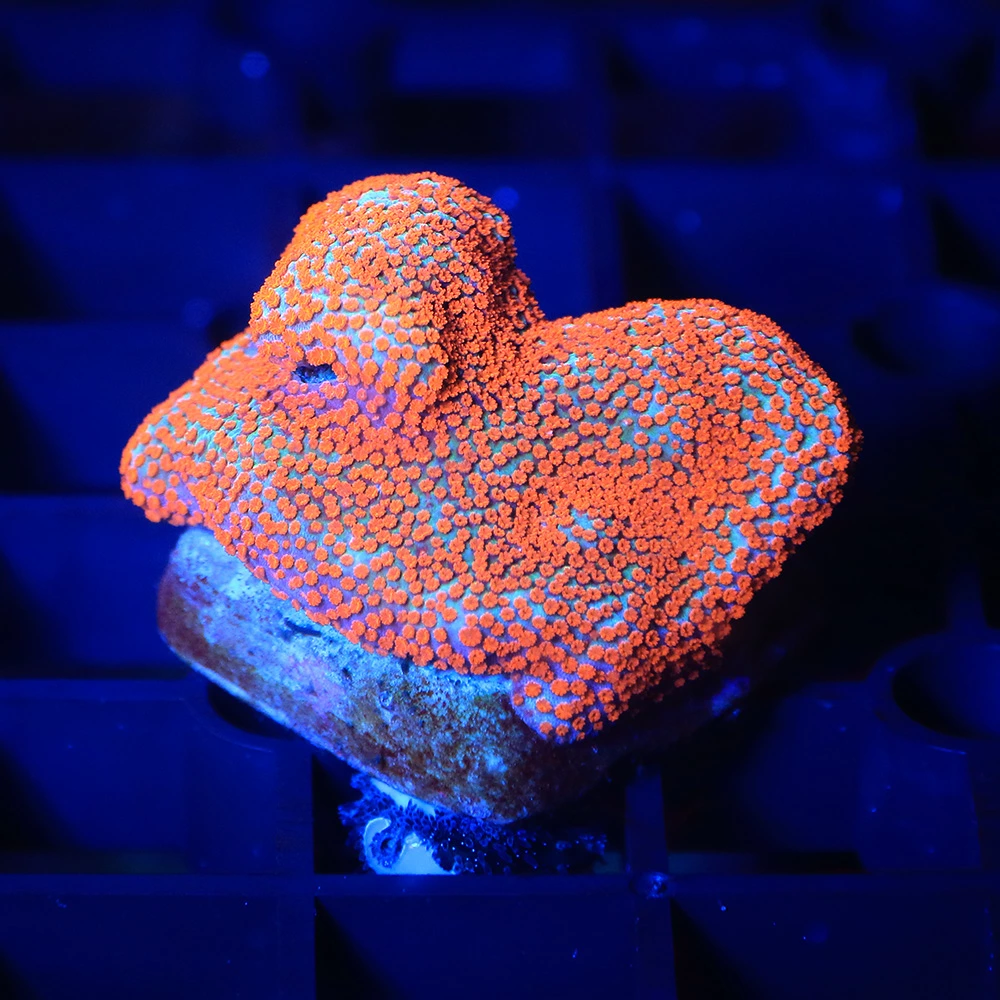

カラーバリエーションの一例

グラフテッド(接ぎ木サンゴ)としての素養

フラグサンゴカルチャーにおいては、サンゴの美しさを追求する技術が日々進化しています。

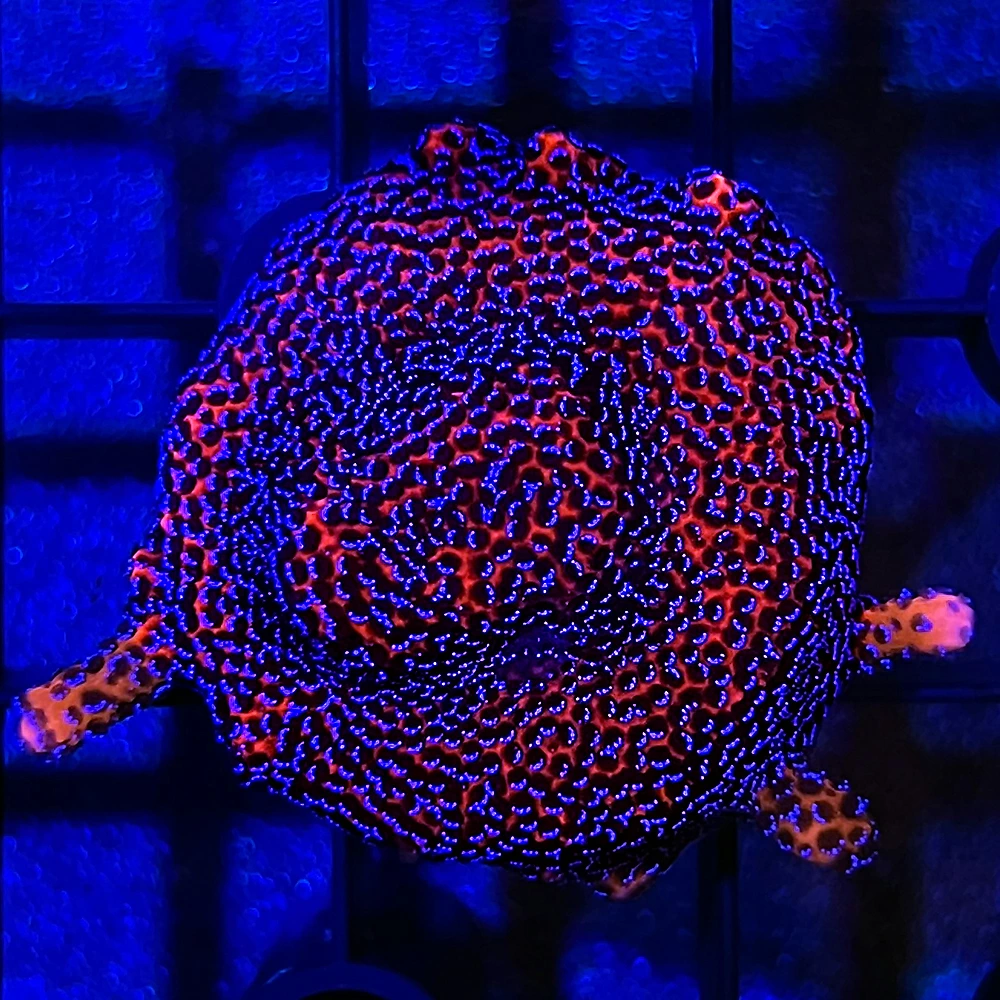

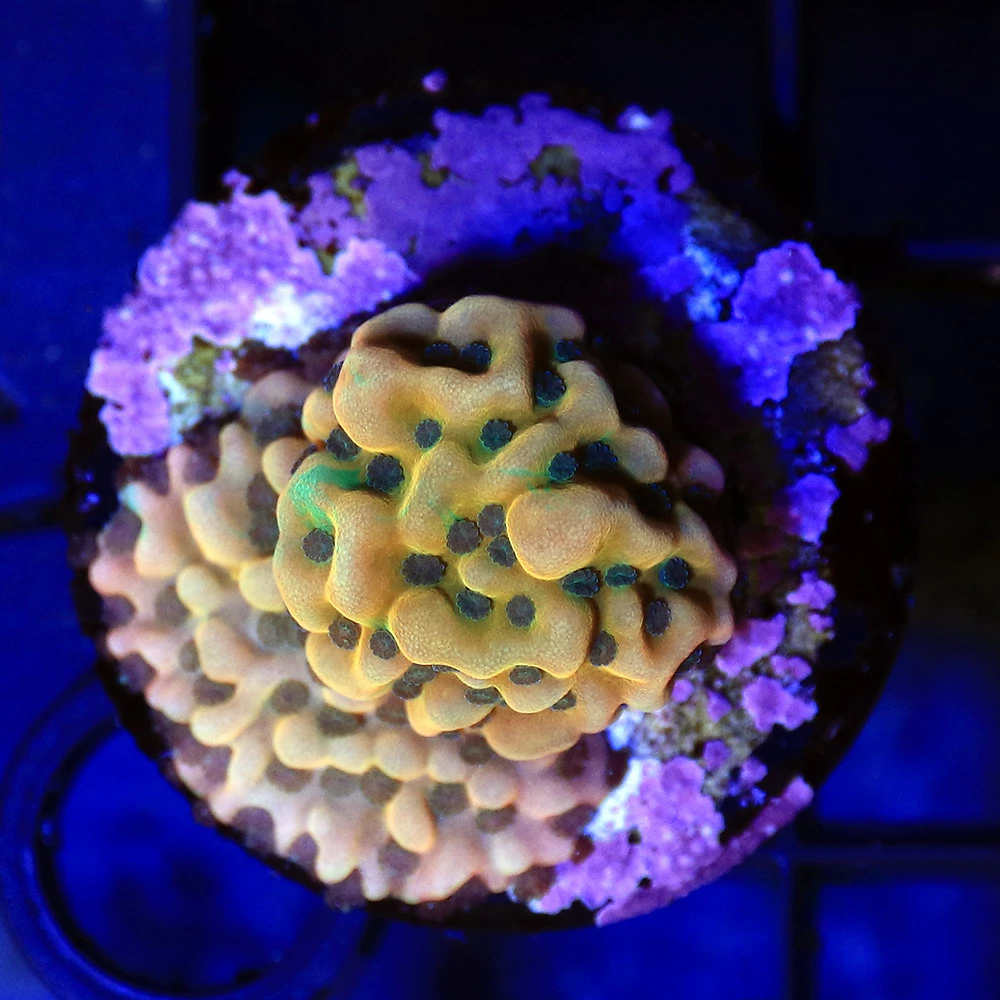

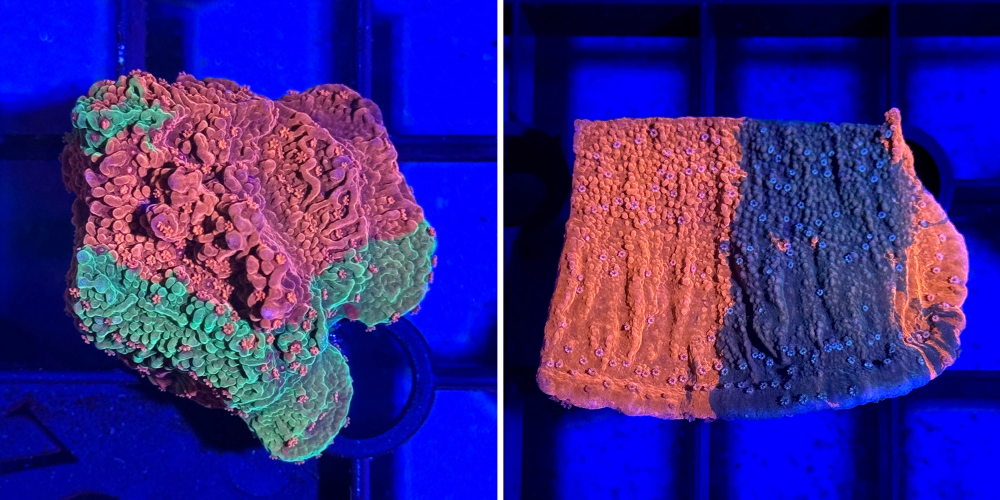

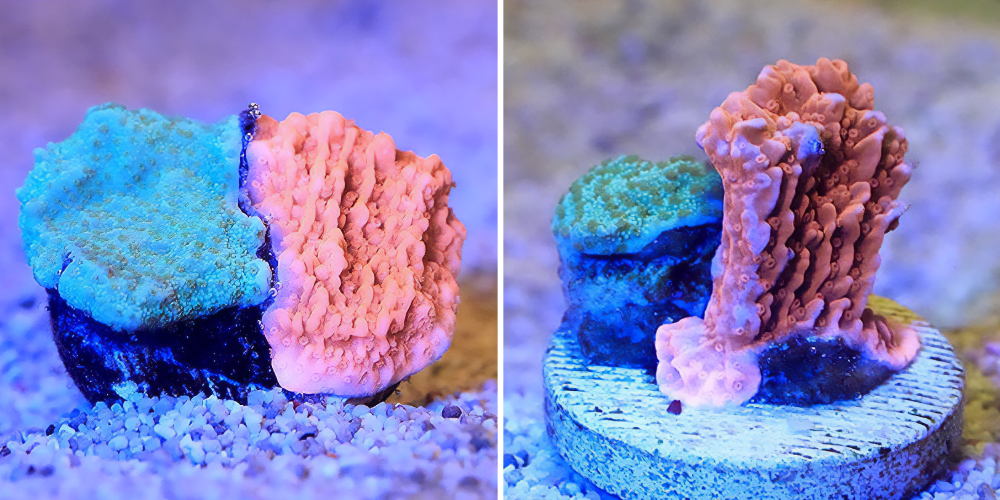

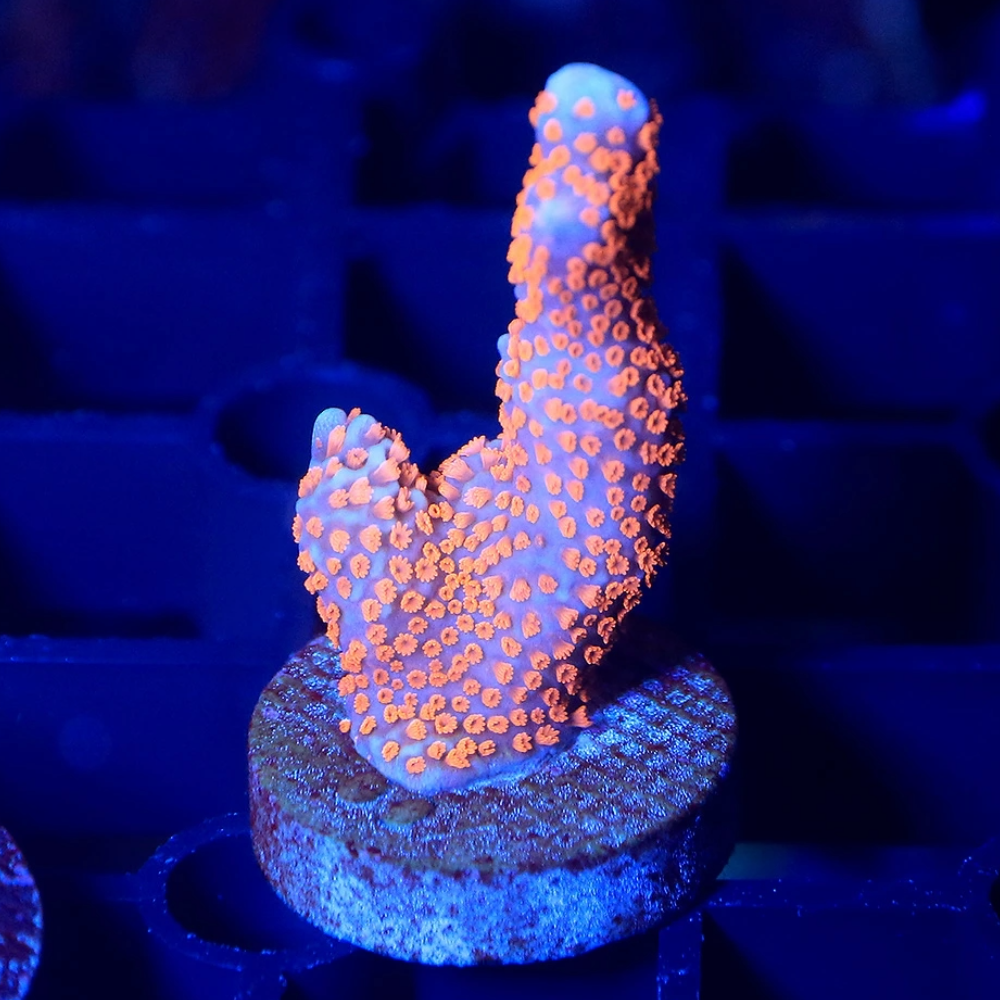

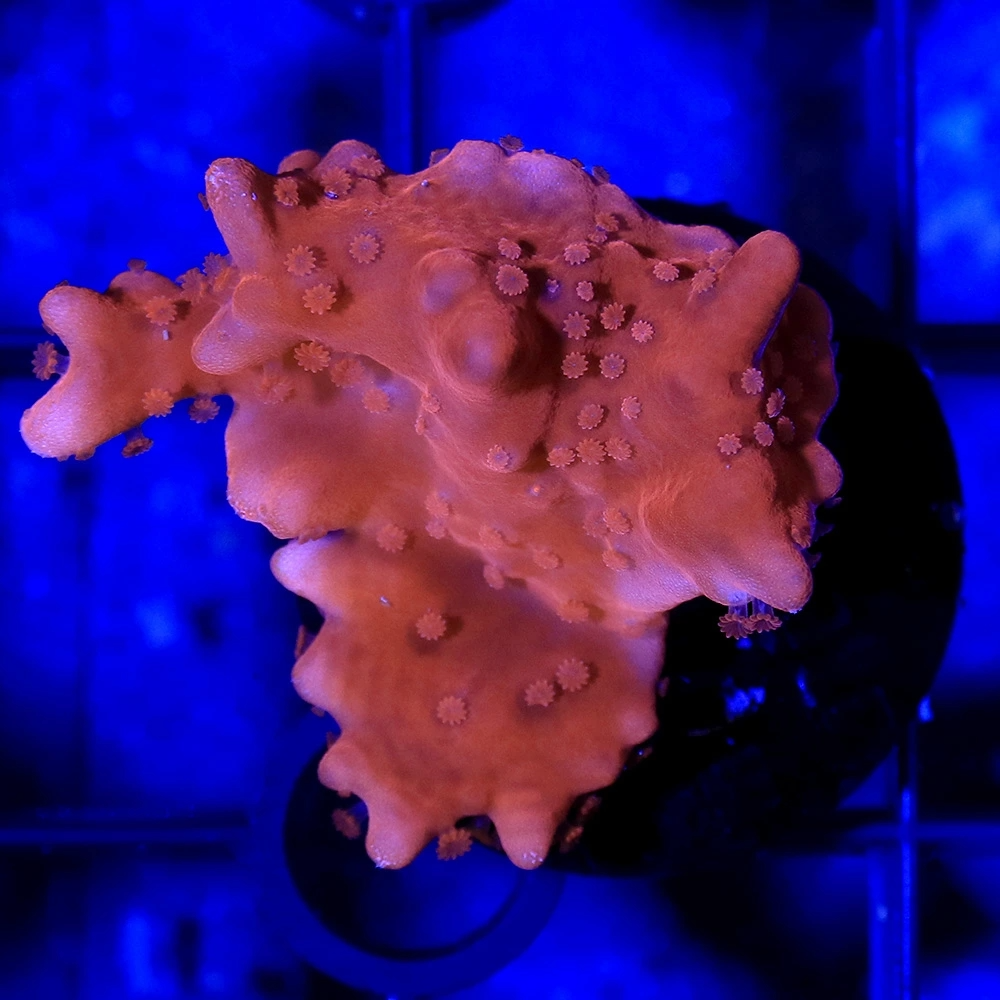

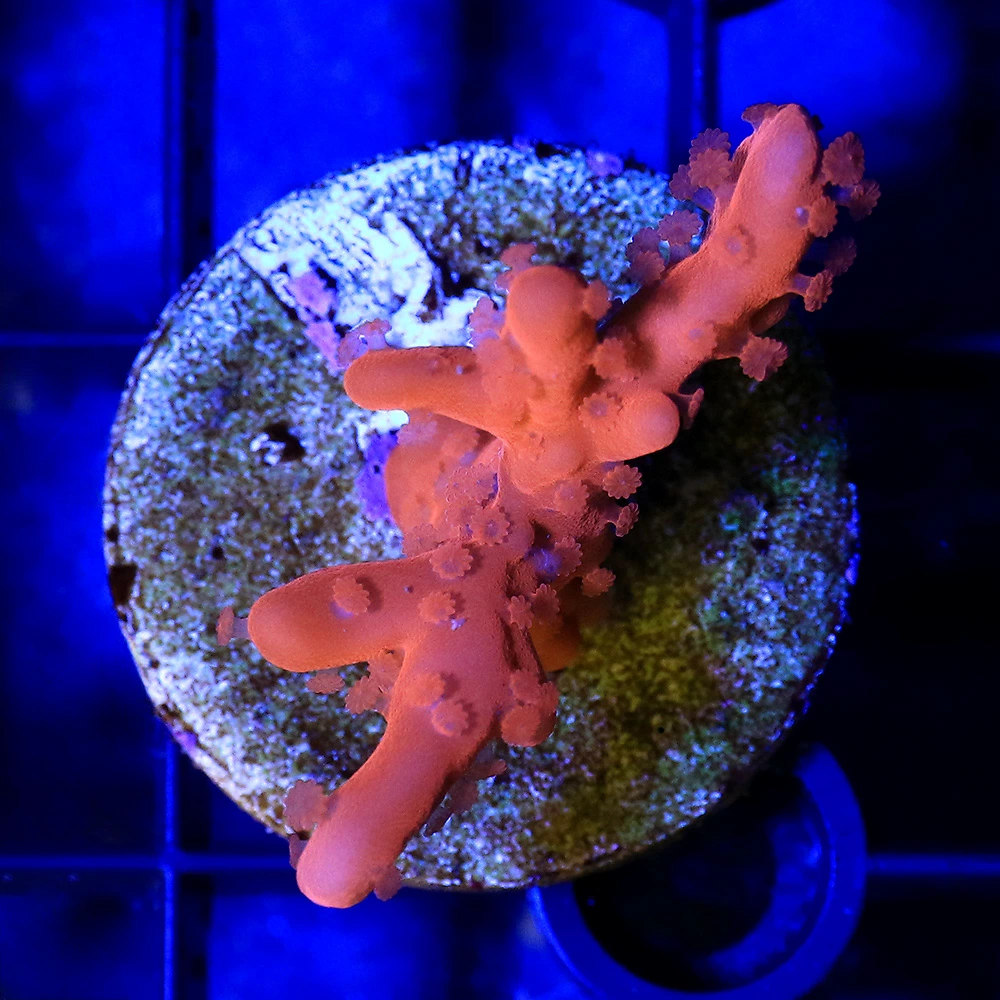

なかでも「グラフティング(接ぎ木)」は、同属で異なる群体のサンゴを意図的に融合させることで、独特のカラーパターンや形状を持つ品種を創出する革新的な手法です。

この技術によって作られたサンゴには、「グラフテッド」という名称が付けられます。

なかでもコモンサンゴは、グラフティングに非常に適した特徴を持っています。

豊富なカラーバリエーション、ハードコーラルとしては特筆すべき成長の速さ、そして「刺胞毒による攻撃性が低い」ということがグラフティングを成功させる重要な要素となっています。

コモンサンゴは同種同士のグラフティングでは、異なる群体同士が融合して同一群体になることが報告されています。こうすることで、より複雑で美しい色彩を持つ品種の作出が可能となります。

同一群体での色彩変異を自然に得るには長い時間と遺伝的素質が必要であるため、グラフティングによる新品種の作出は非常に有効な手法といえます。

また、コモンサンゴは直接的な攻撃性の低さにより別種でもグラフティングが可能なケースも確認されています。

実際に海外では、Montipora hirsuta(和名:シゲミコモンサンゴ)とMontipora carinata(和名:アカジマトゲコモンサンゴ)によるグラフテッド個体が作出されています。

異種間でのグラフティングでは、群体の体組織が完全に融合するわけではなく、入り混じるように成長することが確認されています。そして、驚くことに別種であっても群体の体組織が接触することで、それぞれが持つ色素が接触相手に「感染する」形で移るケースも確認されています。

※種類数が膨大なので全て安全とは言い切れない部分もあります

コモンサンゴは他のサンゴとの競合において、刺胞毒による直接的な攻撃よりも、空間を確保することで優位性を保つ戦略を採っていると考えられます。このような性質が、グラフティングに適している理由のひとつといえるでしょう。

ただし、別種同士のグラフティングでは、すべての組み合わせがうまくいくとは限りません。

特に、成長速度や健康状態に差がある場合には、一方の群体が衰退してしまうこともあるため、新しいグラフテッド品種を作出する際には、慎重な選定と継続的な観察が求められます。

グラフティングを成功させるためには、健康状態が良好なフラグ同士を組み合わせることが重要な鍵となります。

コモンサンゴグループ前編:種類的な特徴について まとめ

コモンサンゴはSPSの仲間ではとても飼いやすく色揚げも楽しめるサンゴです。

育てているうちに色素が変異する可能性もあり、自分だけのフラグコモンサンゴを作れるポテンシャルも持っています。異なる群体を接ぎ木してグラフテッドコーラルとして楽しむこともできます。

小型のフラグサンゴ水槽でも充分に育成と色揚げが楽しめるのもうれしいところです。

水槽導入後のトリートメント時に気難しい一面を見せる種類もいますが、基本的にはポイントさえ押さえてしまえばコモンサンゴを楽しむためのハードルは高くありません。

さまざまなサンゴの仲間でも、コモンサンゴは自分だけのオリジナルカラー品種を作出しやすいという一面を持っています。リーフタンクを華やかに彩る一員として、この魅力的なコモンサンゴを迎えてみてはいかがでしょうか?

飼育ついては後編で詳細に触れていきますので、気になる方はそちらも併せてお読みください。

コメント