前回の記事では、主に「硝酸塩とはどんな物質なのか?」と「硝酸塩過多がどのような影響を及ぼすか?」について解説しました。

マリンアクアリウム、特にサンゴを中心としたリーフタンクにおいて「硝酸塩(NO₃⁻)」は、しばしば「減らすべきもの」として語られます。

しかし、近年では硝酸塩がゼロに近い状態になってしまうと、かえって水槽内の生態系に悪影響を及ぼす可能性があることが分かってきました。

本記事では、硝酸塩の枯渇が水槽内の生物、特にサンゴに与える影響について解説します。

目次

硝酸塩が枯渇すると何が起こるのか?

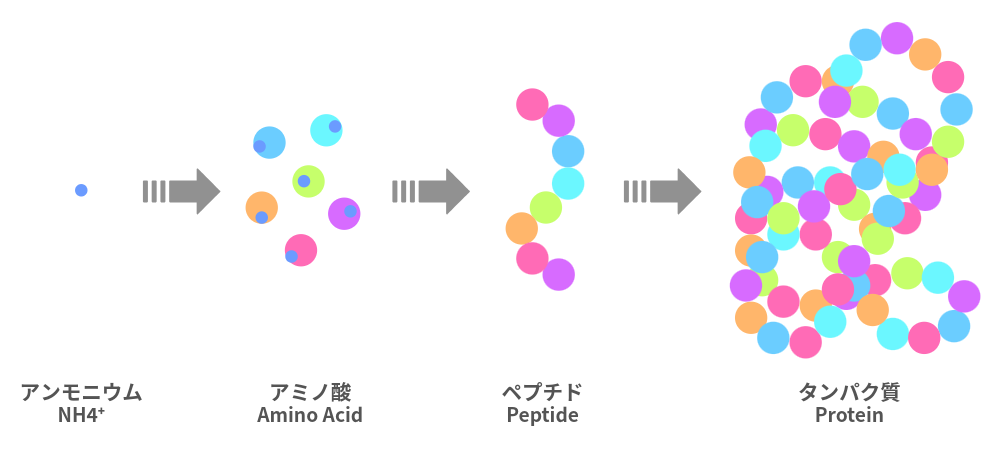

前回の記事で少し触れましたが、硝酸塩に含まれる窒素原子Nは生物にとって必要なアミノ酸を作るための原料となります。そして、アミノ酸はタンパク質の原料にもなり、さまざまな生物の代謝や成長を促進させます。

つまり、リン酸同様に硝酸塩も完全に枯渇してしまう環境は、多くの生物にとって望ましい状況ではないのです。

硝酸塩が枯渇した場合の影響は、主に水槽内の微生物生態系の貧困化とサンゴの栄養不足に繋がります。

それぞれについて見ていきましょう。

水槽内微生物生態系の貧困化

水槽内に存在するバクテリアを含む微生物群は、窒素・炭素・硫黄などの栄養素の循環を担う、極めて重要な存在です。硝酸塩(NO₃⁻)は、微生物群の代謝活動を支える主要な窒素源として機能しています。

しかし、硝酸塩が不足すると、それを利用して成長・代謝を行うバクテリアの数が減少し、特定の栄養源に依存する限られた種類のバクテリアのみが生き残るようになります。その結果、微生物群全体の多様性が著しく低下し、水槽内の生態系バランスが崩れやすくなってしまうのです。

これにより様々な悪影響が現れることになります。

| 窒素循環の停滞 |

硝酸塩は、微生物による同化的硝酸還元(ANR)や脱窒といった硝酸代謝のプロセスにおいて重要な役割を果たします。これらの代謝プロセスが停止すると、水槽内ではさまざまな問題が発生しやすくなります。

●脱窒プロセスの停滞による水質悪化のリスク

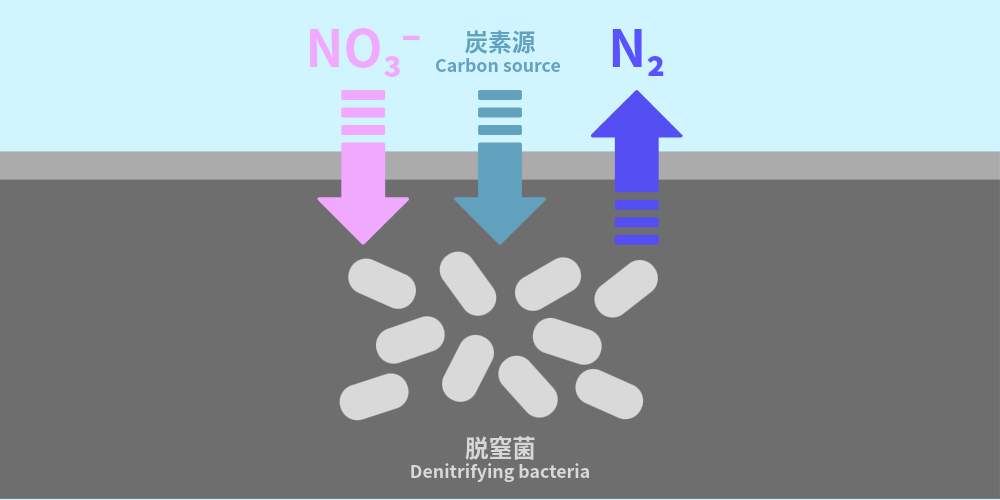

まず、硝酸塩が枯渇すると、脱窒菌(Pseudomonas属、Paracoccus属など)の活動が停止してしまいます。

水槽内のろ材や底砂には、酸素が届きにくい嫌気層が形成されており、そこでは硝酸塩が電子受容体として利用され、嫌気性バクテリアのエネルギー源となっています。脱窒菌はこの硝酸塩を使って代謝を行い、硝酸塩を窒素ガスへと還元することで水質を浄化しています。

しかし、硝酸塩が不足すると脱窒菌の代謝が止まり、それに伴って他のバクテリア群にもさまざまな影響が現れるようになります。なかには、水槽内の微生物バランスを崩壊させてしまうリスクも存在します。

例えば、脱窒菌は他の嫌気性菌(例:硫酸還元菌、メタン生成菌など)と競合関係にあります。

脱窒菌が不在になると、これらの菌が優占しやすくなり、硫化水素などの有害物質が嫌気領域で発生しやすくなる恐れがあります。

つまり、せっかく嫌気層を設けていても、硝酸塩が枯渇して脱窒菌が活動できない状態では、水質悪化のリスクがかえって高まってしまうのです。

硝酸塩は単なる「除去対象」ではなく、水槽内の微生物バランスを維持するための重要な栄養源であることを理解しておく必要があります。

●硫黄酸化菌の停滞による水質悪化のリスク

硫化水素を硫酸塩に酸化する硫黄酸化菌(SOB)の中には、硝酸塩を電子受容体として利用する種類が複数知られています。代表的なものに、Thiobacillus denitrificansなどが挙げられます。

※硫黄酸化菌とは、硫化水素やチオ硫酸などの硫黄化合物を酸化してエネルギーを得る微生物の総称です。

硝酸塩が枯渇すると、これらの硫黄酸化菌も活動できなくなり、硫化水素が無害化されずに水槽内に蓄積するリスクが高まります。硫化水素は非常に毒性が強いため、サンゴや魚類に深刻なダメージを与える可能性があります。

| リン酸塩消費量の低下 |

水槽内で硝酸塩が枯渇すると、リン酸塩の濃度も下がりにくくなる現象が見られることがあります。

これは、海中のバクテリアが硝酸塩とリン酸塩を一定の比率で同時に消費する性質を持っているためです。

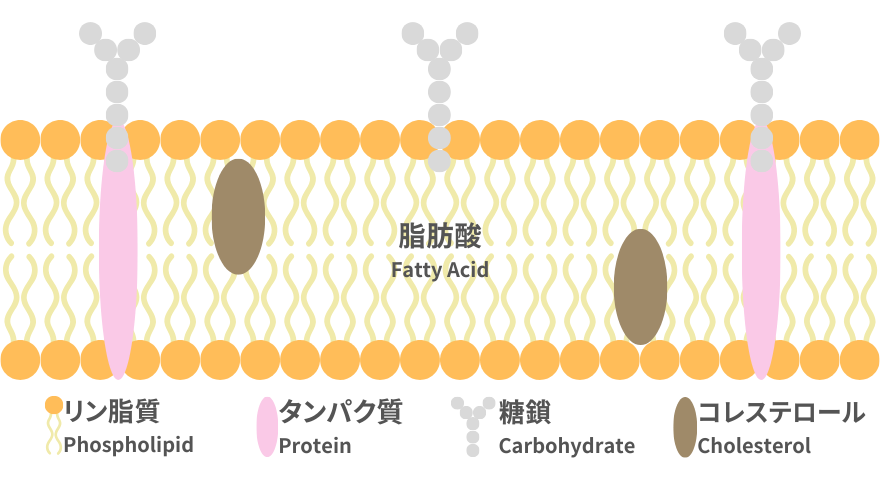

微生物は、細胞を構成するためにタンパク質(窒素)や核酸・リン脂質(リン)を合成します。

そのため、硝酸塩とリン酸塩がバランスよく存在していることが、代謝活動の維持に不可欠なのです。

健康的な細胞を作るためには窒素とリンが必要不可欠です

特に、リン酸塩の除去に関与するポリリン酸蓄積細菌(PAOs)は、硝酸塩が不足すると活動が低下することが知られており、結果としてリン酸塩が水槽内に残留しやすくなります。

このような栄養塩のバランスを考えるうえで参考になるのが、海洋生物の平均的な栄養要求比として知られる「レッドフィールド比」です。これは、海洋プランクトンの組成と海水中の栄養塩の比率が一致していることから導かれたもので、【炭素:窒素:リン = 106:16:1】という比率で利用されていることがわかっています。

この比率は、アメリカの海洋学者アルフレッド・レッドフィールド博士によって提唱され、現在では海洋生態系やマリンアクアリウム・リーフタンクの管理における栄養塩バランスの目安として広く活用されています。

水槽内の栄養塩バランスを安定させるためには、このレッドフィールド比を目安に、硝酸塩とリン酸塩の濃度を適切に調整することが重要です。

| 微生物間の相互依存関係の崩壊 |

水槽内では、微生物同士が代謝物を受け渡す「代謝ネットワーク」が形成されています。

硝酸塩が枯渇すると、それを基盤とした代謝ネットワークが崩れ、複雑な共生関係が失われてしまいます。

その結果、増殖できる微生物の種類が限られ、単純で不安定な微生物生態系へと変化してしまうのです。

たとえば、あるバクテリアが硝酸塩を還元して生成した中間代謝物を、別のバクテリアが利用するという代謝のリレーが途絶えることで、水質の安定性が損なわれます。これにより、特定のバクテリアが異常に増殖したり、病原性のある菌が優占する可能性が高まります。

代表的な例としては、ダイノスの異常発生や、ビブリオ菌の増殖などが挙げられます。

これらは水槽内の生物に悪影響を及ぼすため、注意が必要です。

リン酸塩と同様に、硝酸塩も水槽内の健全な微生物相を維持するために適度に存在することが重要です。

栄養塩の枯渇は、水槽内生態系のバランスを崩す原因にもなってしまうのです。

サンゴの栄養不足と色彩の喪失

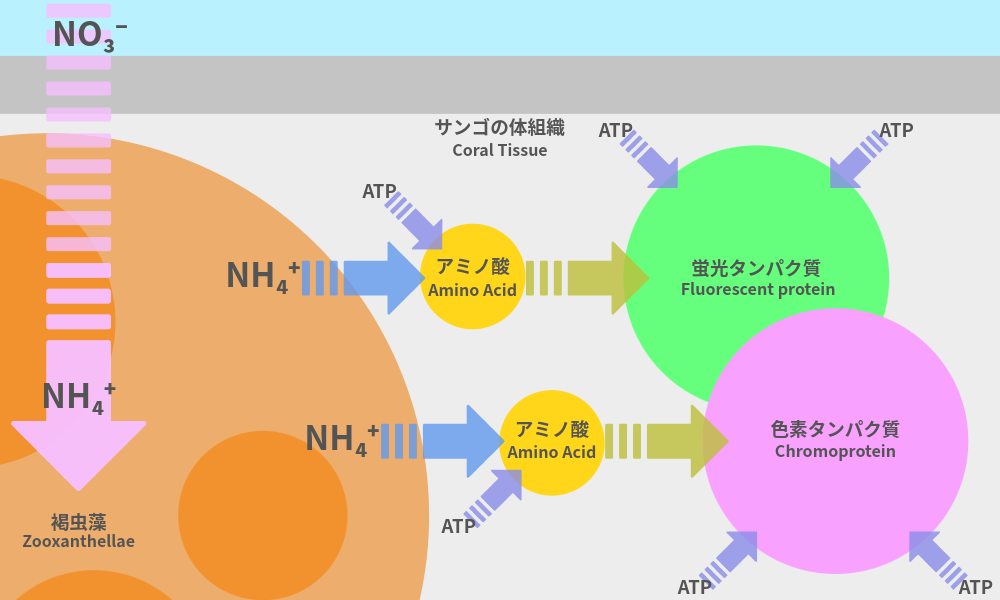

サンゴは褐虫藻と共生し、光合成によって得られるエネルギーを利用して成長しています。

褐虫藻は水中の硝酸塩を吸収し、アンモニウム(NH₄⁺)に還元して、サンゴへアミノ酸合成の原料となる窒素源として供給します。

しかし、硝酸塩が枯渇すると、褐虫藻は十分な栄養を得られなくなり、その活動が低下します。

その結果、サンゴの成長が停滞し、色素を構成するタンパク質の合成量も減ってしまうことから、色彩も薄くなってしまうことに繋がります。また、褐虫藻の減少により、サンゴは「パステル化」と呼ばれる色の退色現象を起こしやすくなります。

このような理由から、サンゴの健康を維持するためには、適度な量の硝酸塩が不可欠なのです。

硝酸塩が枯渇したときの対策

ここまでは、硝酸塩が不足した場合に起こる影響について解説しました。

次は、硝酸塩が枯渇してしまった際の具体的な対策を紹介します。

添加剤の使用

まず最も手軽なものでは栄養塩単体の添加剤が存在します。

近年では、サンゴ飼育のための機材やノウハウが向上し、水槽内の栄養塩処理能力が高まったことで、硝酸塩が枯渇するケースが増え、それに対応する形で各メーカーから専用の添加剤が登場しています。

主成分:硝酸塩

主成分:硝酸ナトリウム

※成分表記はメーカー公表のものとなります

これらの製品は、特定の栄養塩だけをピンポイントで補えるため、他の元素を過剰に増やすことなく効率的に補給することができます。

また、「窒素源の添加剤」としては、サンゴが直接利用できるアンモニウム化合物や、有機態窒素を含む添加剤などもあります。水槽の状態や飼育しているサンゴの種類に合わせて使い分けてみてください。

主成分:硝酸Ca、硝酸Mg、硝酸アンモニウム

主成分:アンモニウム化合物、有機態窒素

※成分表記はメーカー公表のものとなります

給餌量を増やす・栄養剤を使用する

硝酸塩とリン酸塩を同時に増やす方法として、給餌量を増やすのも有効です。

ただし、タンパク質が豊富なエサを多く投入すると、ビブリオ菌が増殖しやすくなる点には注意が必要です。

このリスクを抑えるには、バチルス菌を含むバクテリア剤との併用がおすすめです。

また、分解が早い顆粒状やパウダー状の人工飼料を使うと、より効果的です。

菌種:バチルス菌

菌種:バチルス菌、乳酸菌、麹菌、酵母菌など

※成分表記はメーカー公表のものとなります

また、サンゴへの栄養供給を兼ねて、アミノ酸を主体としたサンゴ用栄養剤を使用するのもおすすめです。

サンゴが吸収しきれなかったアミノ酸は、水槽内のバクテリアの栄養源となり、分解の過程で微量のアンモニウムや硝酸塩が生成されます。これらの窒素化合物は、再び褐虫藻やサンゴに吸収され、栄養として利用されます。

このように、アミノ酸系栄養剤はサンゴの直接的な栄養補給だけでなく、水槽内の窒素循環にも貢献するため、初心者にも扱いやすく、効果的な選択肢となります。

成分:サンゴが必要とするアミノ酸

成分:複合アミノ酸、有機炭素化合物

※成分表記はメーカー公表のものとなります

成分:サンゴが利用可能な遊離アミノ酸

成分:LPS/SPSの成長を促進するアミノ酸

※成分表記はメーカー公表のものとなります

まとめ

硝酸塩は、水槽内で過剰に蓄積されるとトラブルの原因になりますが、逆に枯渇してしまうと生態系のバランスが崩れる要因にもなります。

特に、サンゴの色彩を鮮やかに保ち、健康的に育てるためには、適度な量の硝酸塩が欠かせません。

また、硝酸塩はサンゴの成長を支えるだけでなく、「嫌気性バクテリアを含む微生物の活動を支える役割」も果たしており、水槽内の微生物生態系を豊かにしながら栄養循環の安定にも貢献しています。

美しいリーフタンクを維持するためには、硝酸塩を「ゼロにする」ことを目指すのではなく、「適正な範囲で維持する」ことを意識した水槽管理が大切です。

栄養塩の役割を理解し、それを日々の管理に活かしていくことで、安定した水槽環境が形づくられていくことでしょう。

| 硝酸塩:目安の数値 | |

|---|---|

| 【ハードコーラル】 | 0.1~5ppm以下 ※上限はサンゴの種類や状態によって例外あり |

| 【ソフトコーラル・イソギンチャク】 | 0.1~10ppm以下 |

| 【海水魚水槽】 | 5~20ppm以下 |

コメント