リン酸塩とともに水の汚れの指標とされる硝酸塩。

海水水槽、特にサンゴを飼育している水槽(リーフタンク)ではリン酸塩同様に大敵として扱われることが多いですが、実は重要な役割も持っています。

本記事では、硝酸塩がどのような存在で、海水水槽、特にサンゴ水槽でどのような影響をもたらすのかについて解説していきます。

目次

硝酸塩とは何か

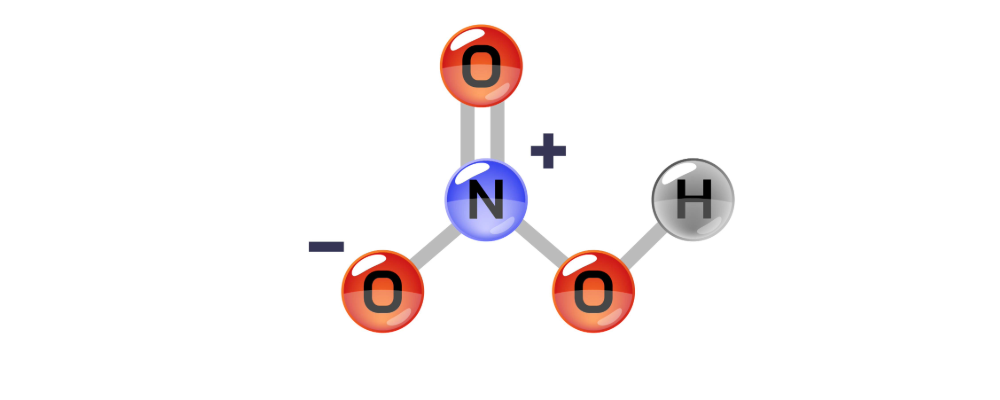

硝酸(HNO₃)は、1個の窒素原子と3個の酸素原子からなる分子で、硝酸イオン(NO₃⁻)を含む化合物です。

硝酸は、塩酸や硫酸と並ぶ強酸として知られており、これらの酸の中でも特に酸化力が強いという特徴があります。そのため、金属を酸化して溶かす能力に優れており、化学反応において重要な役割を果たします。

水に溶けると水素イオンH⁺が電離してNO₃⁻になります

水に溶けると、硝酸は次のように電離します。

HNO₃→H⁺+NO₃⁻

この反応により、硝酸イオン(NO₃⁻)が水中に放出され、周囲に存在するさまざまな陽イオン(例:Na⁺、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺)と結合して硝酸塩を形成します。

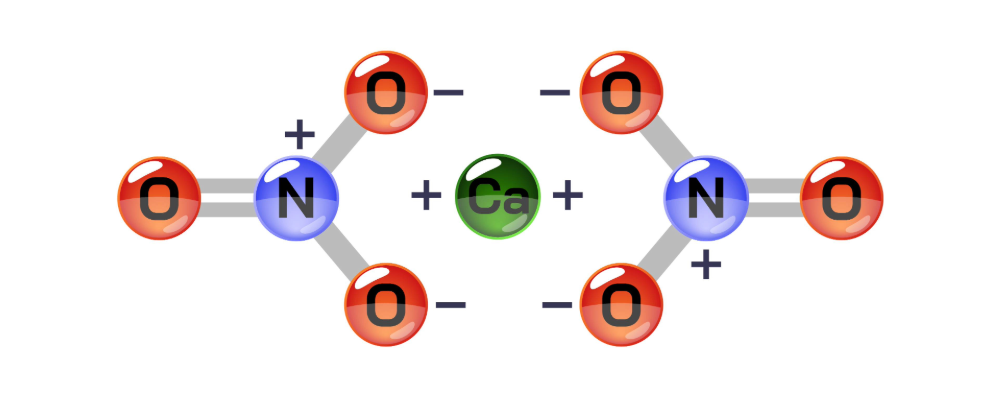

硝酸塩とは、硝酸イオン(NO₃⁻)と、各種の陽イオンが結合してできる塩(えん:酸と塩基の化合物)の総称です。代表的な硝酸塩には下記のようなものがあります。

・硝酸ナトリウム(NaNO₃)

・硝酸カリウム(KNO₃)

・硝酸カルシウム(Ca(NO₃)₂)

・硝酸マグネシウム(Mg(NO₃)₂)

これらは、自然界や海水中にも存在しており、肥料や工業用途にも広く利用されています。

いずれも水に非常に溶けやすい性質を持っており、水中では電離してイオンの形で存在します。

硝酸塩はどこからやってくるのか?

では、この硝酸塩は水槽内にどのようにやってくるのでしょうか?

まずは水槽内における生成の原因と、蓄積してしまう理由から見ていきましょう。

水槽内での生成過程

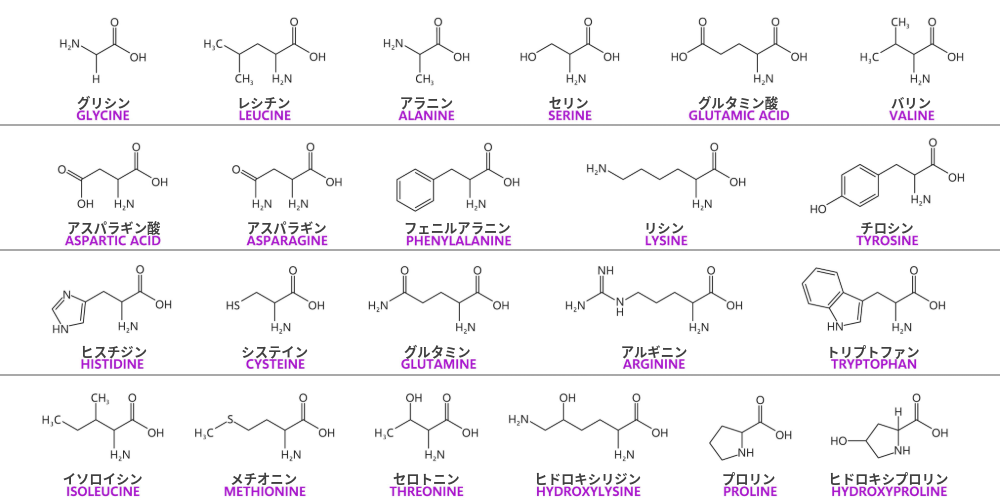

硝酸塩の元となる窒素は、主に生物の体を構成するタンパク質やアミノ酸に含まれています。

これらの有機物が微生物などによって分解されるなどの過程を経て、最終的に硝酸塩へと変わっていきます。

そのほとんどに窒素原子が含まれています

具体的には、以下のような流れで硝酸塩が生成されます。

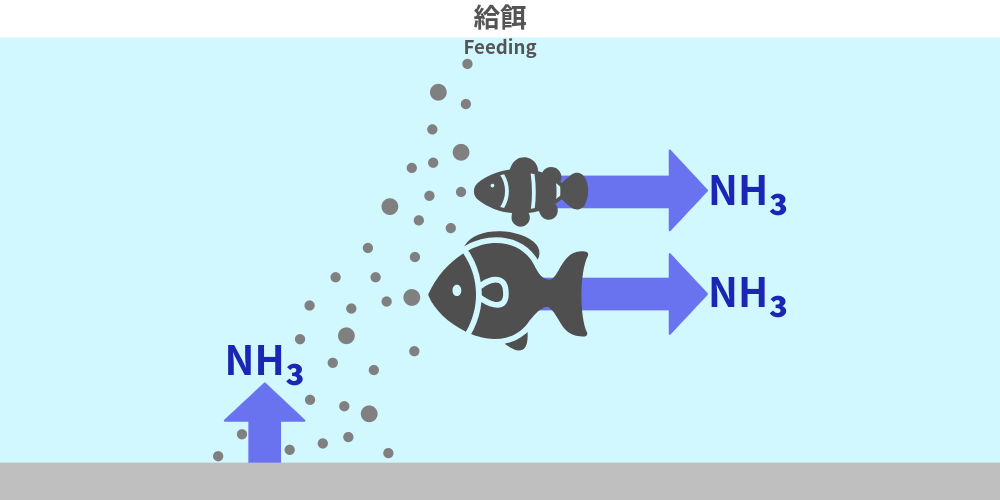

1.残餌や死骸に含まれるタンパク質・アミノ酸の分解、排泄物に由来するアンモニアの排出

微生物の働きによって分解され、最終的にアンモニア(NH₃)として水中に放出されます。

また、魚や無脊椎動物などの排泄物にもアンモニアが含まれています。

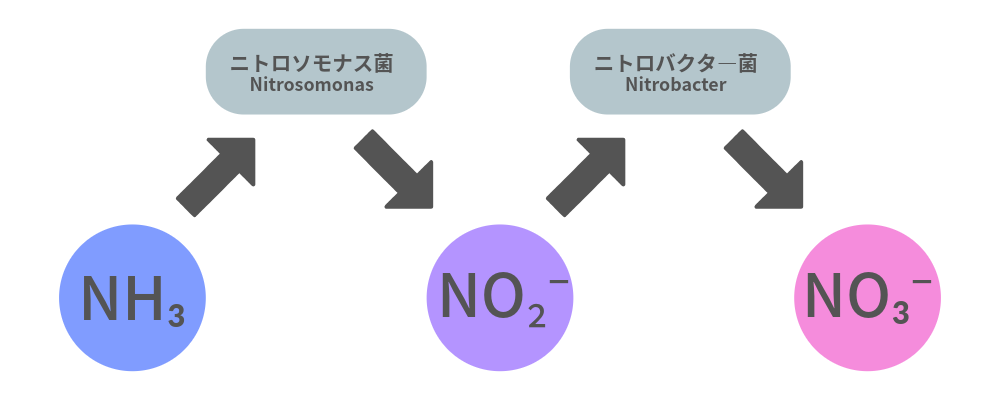

2.硝化細菌による硝化作用

アンモニア → 亜硝酸(NO₂⁻) → 硝酸(NO₃⁻)へと変化。

ニトロソモナス属細菌とニトロバクタ―属細菌の、2種のバクテリアによって硝化されます。

アンモニア⇒亜硝酸⇒硝酸

このようにして生成された硝酸イオンは、硝酸塩として水槽内に蓄積されていくことになります。

硝酸塩が蓄積する理由

水槽内は硝酸塩が蓄積しやすい環境となっています。

その主な理由は下記のようなものが挙げられます。

- 好気性ろ過のみを使用している

⇒脱窒(脱窒素作用:硝酸塩を窒素ガスに還元する反応)が起こりにくくなっている。 - 植物プランクトンの不在

⇒ 硝酸塩を吸収する生物が少ないため、飼育水中に残り続ける。 - 水換えの頻度が少ない

⇒硝酸塩が排出されず、濃度が上昇していく。

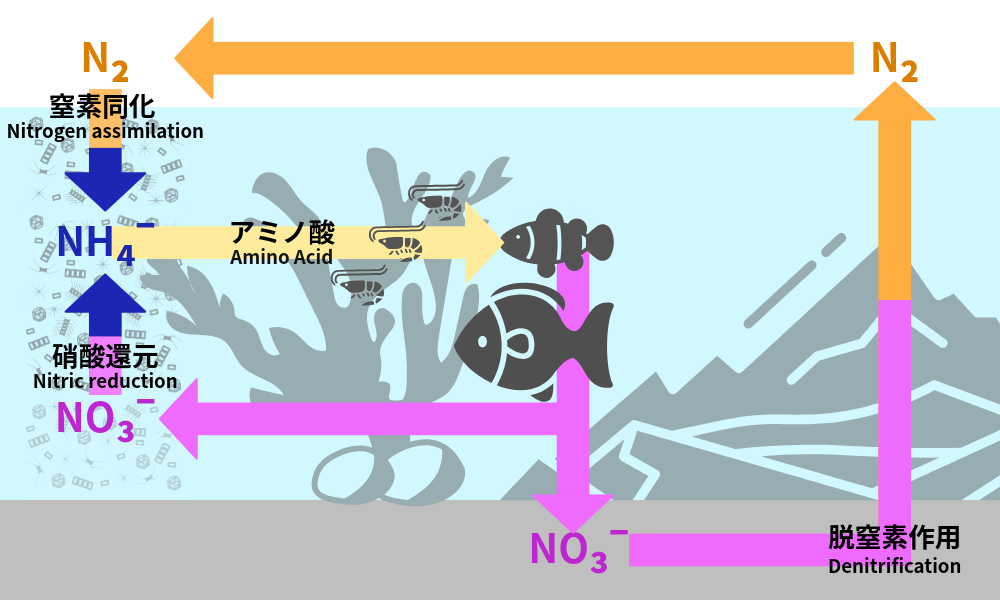

自然界の海では、微生物や微細藻類(植物プランクトン)を含む様々な生物たちの作用によって窒素循環のバランスが保たれていますが、水槽内ではその循環が分断される環境となってしまうため、硝酸塩が蓄積しやすくなってしまうのです。

⇒微細藻類による「硝酸還元」と「アミノ酸合成」

⇒シアノバクテリアによる「窒素同化」

⇒脱窒菌などによる「脱窒素作用」

などにより、海中の窒素循環が支えられています

硝酸塩過多による影響

では、硝酸塩が増えすぎてしまった場合、水槽内にどのような影響が現れるのでしょうか?

主なものは「藻類の増加」「海水のpH低下」「サンゴへの酸化ストレス増加」の3項目が挙げられます。

順を追って見ていきましょう。

藻類の増加

まずはアクアリウムでよく挙げられる藻類の増加です。

硝酸塩(窒素)は植物の三大栄養素のひとつであり、藻類の成長を促進させます。

これにより、コケ(藻類)の大発生が起こりやすくなり、水槽の美観に悪影響を及ぼします。

ただし、硝酸塩は褐虫藻やサンゴにとっても栄養源であり、完全にゼロにするのは望ましくありません。

また、茶ゴケ(珪藻類)が増えることで、コペポーダなどの動物プランクトンが増えるという側面もあります。

サンゴの栄養だけでなく、水槽内の微生物生態系を考慮すると、ある程度の硝酸塩は必要となります。

そして、この点よりも望ましくない影響は、次の「海水のpH低下」と「サンゴへの酸化ストレス増加」が挙げられます。

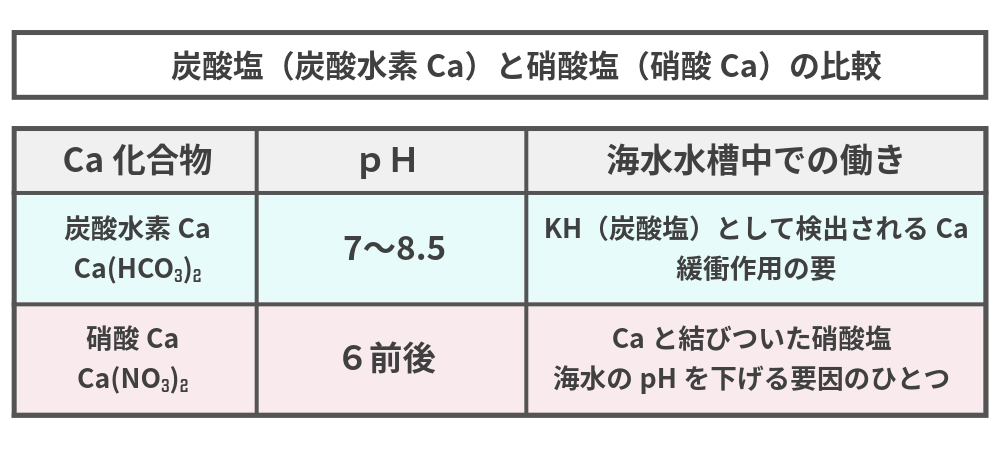

海水のpH低下

硝酸塩は水溶性が高く、pHが6前後と低い性質を持つ物質が多いため、海水のpHとKH(炭酸塩硬度)を低下させる原因となります。これは、硝酸イオンがpH6前後の弱酸性である他に、炭酸塩と反応してKHを消費するためです。

KHがある程度高いようであればpHは8を超えますが、硝酸イオンが増えると炭酸塩(炭酸水素Caなど)と反応し、硝酸Caや硝酸Mgなどに変化することでpHが下がっていきます。

pHが下がった海水は、多くの海水魚やサンゴにとって代謝が正常に働くのを阻害してしまうことがるため、pHが8を下回ってしまうような状況が長く続いてしまうことは危険です。

硝酸塩によりpHが低下してしまったときは水換えを行うか、もしくはカルシウムの量を増やしてKHとpHを上げるなどして対処する必要があります。

| 関連項目 |

サンゴへの酸化ストレス増加

硝酸塩は、単独ではサンゴへ大きな害を与えるようなことはしません。

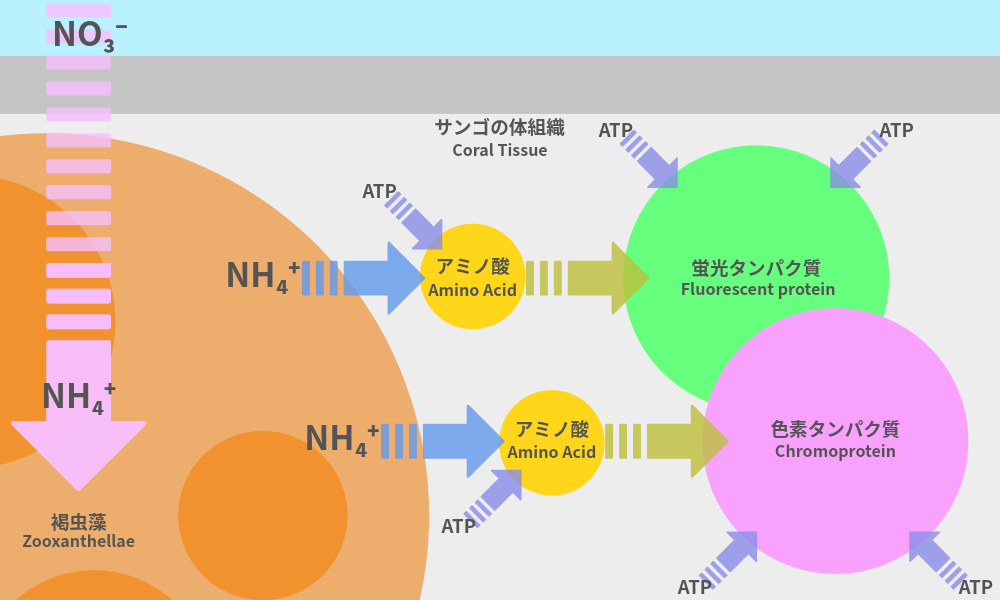

適切な水質を保った環境下では、褐虫藻に取り込まれた硝酸塩はアンモニウムイオン(NH₄⁺)に還元され、褐虫藻自身とサンゴの栄養源として吸収されます。

そしてNH₄⁺がアミノ酸の材料となり、アミノ酸からサンゴの体組織を構成するタンパク質へ合成されていきます。この流れが正常に機能していると、サンゴは色素タンパク質を合成しやすくなります。

適切な環境下では褐虫藻が硝酸塩を還元し、サンゴへ栄養源として供給されます

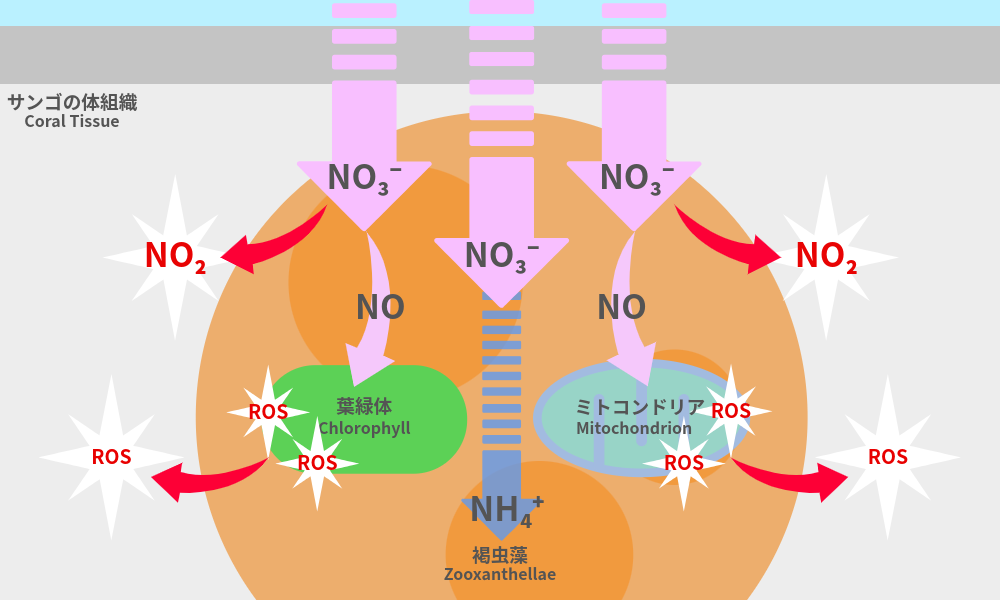

ところが、褐虫藻が硝酸塩を摂り込み過ぎるとNO₃⁻からNH₄⁺への還元が追い付かなくなり、一酸化窒素(NO)や二酸化窒素(NO₂)が発生しやすくなります。

一酸化窒素(NO)は酸化力がそれほどで強くありませんが、褐虫藻の体内で過剰に存在した場合、葉緑体(クロロフィル)の光合成系IIや、ミトコンドリアの電子伝達系へ阻害作用を及ぼし、ROS(活性酸素種:多種の活性酸素の総称)を発生させて褐虫藻の機能障害やサンゴの酸化ストレスを増大させてしまいます。

NOやNO₂が生じて悪影響を及ぼします

二酸化窒素(NO₂)は強い酸化力を持ち、ROSとともにサンゴの体組織に酸化によるダメージを与えます。

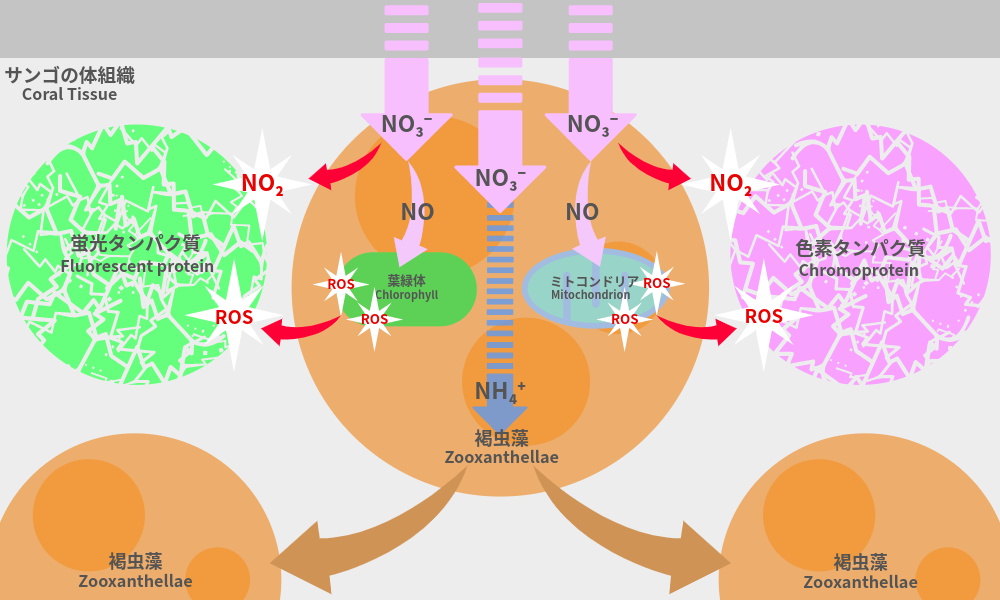

サンゴの色素タンパク質と蛍光タンパク質は強力な抗酸化酵素でもあることから、サンゴの身を守るために徐々に分解されていってしまいます。

そして、褐虫藻も機能障害に陥ることからサンゴへの栄養供給量が減り、サンゴ体内で合成される色素タンパク質の量も少なくなってしまうことから、サンゴは徐々に色を失い、褐虫藻の色だけが見える褐色化した状態になります。

ミドリイシで顕著に発生しやすい、いわゆる茶石化と呼ばれる現象は、このようなメカニズムによって起こります。

サンゴの酸化ストレスが上がる原因は硝酸塩過多のみに限られるものではありませんが、水槽内においては硝酸塩過多によって引き起こされる可能性が高くなります。

ただし、硝酸塩過多になると必ずサンゴの色が悪くなってしまうわけではありません。

現在ではフラグサンゴの色をより濃くするために、あえて硝酸塩レベルを高くする飼育スタイルもあります。

この方法は単純に硝酸塩を増やせば良いというわけではなく、サンゴの健康状態を向上させて酸化ストレスを軽減できる環境になっていることが最低限の条件となるため、中~上級者向けの管理方法となります。

その詳細については別記事で解説を予定しています。

海水水槽中における硝酸塩の影響

今回は、サンゴ水槽における硝酸塩の役割を理解する第一歩として、硝酸塩とは何か、そして過剰になることでどのような影響が生じるのかについて解説しました。

これまで硝酸塩は、サンゴにとって有害な物質と見なされてきました。

しかし、近年の研究により、硝酸塩をはじめとする窒素化合物がサンゴの成長や健康維持に欠かせない栄養源であることが明らかになっています。

タンパク質やアミノ酸の多くは窒素原子を含んでおり、窒素はすべての生物にとって不可欠な元素です。

これが不足すれば、生命活動そのものが維持できなくなります。

とはいえ、人間にとっての糖分や塩分と同様に、サンゴにとっての硝酸塩も「必要でありながら、過剰は禁物」という存在です。このような視点で捉えることで、硝酸塩の本質的な役割や、水槽管理におけるバランスの重要性がよりわかりやすくなるのではないかと思います。

今後の記事では、硝酸塩濃度を意図的に調整することでサンゴの色彩や成長をコントロールする、高度な飼育テクニックについてもご紹介していく予定です。

コメント