アクアリウム用として販売されている吸着剤にはさまざまな種類があります。

代表的なものは水の黄ばみを取る活性炭。リン酸塩や硝酸塩といった栄養塩を吸着させる活性アルミナ系吸着剤や酸化鉄を使用した吸着剤などです。

それぞれが違ったメカニズムで吸着を行うため、目的に応じて使い分ける必要があります。

今回は吸着剤の種類別に、どのような方法で、どんな物質を吸着するのかについて解説していきます。

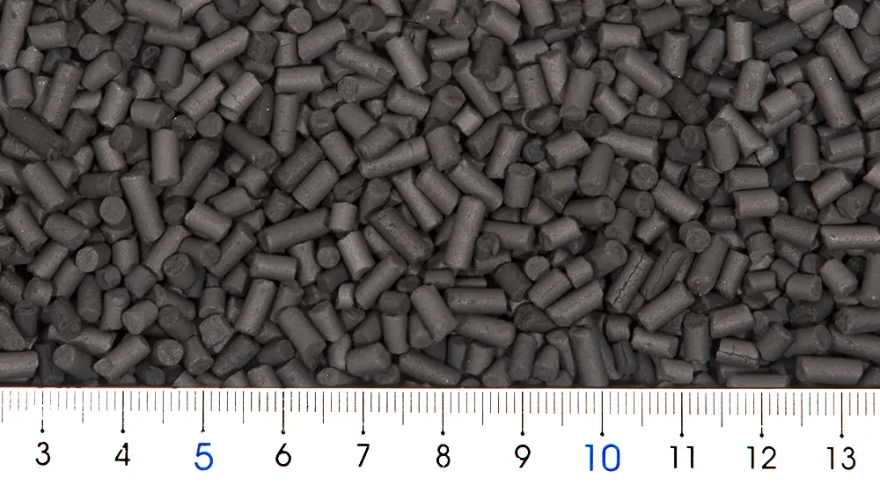

活性炭

まず吸着剤の代表といえる活性炭。

活性炭とは、炭を化学的もしくは物理的な処理(※活性化、賦活とも呼ばれます)を施してミクロな細孔を作り、多孔質構造にしたものです。

そして、この多孔質な細孔で物理吸着を行うのが活性炭の主な使い方となります。

物理吸着というのは「分子間に働くファンデルワールス力による吸着」で、活性炭は無数にある細孔でファンデルワールス力によりさまざまな物質を吸着し、細孔内に保持します。

ただし、活性炭自体は非極性物質であることから、極性を持つ物質に対しては吸着力が弱く、充分に吸着ができません。具体的には、活性炭は極性物質であるアンモニアの吸着を不得意としています。

※活性炭は空気中のアンモニアガスを吸着できても、水中でイオン化したアンモニアは吸着しません。

では、活性炭が主に吸着できる物質とは何かというと、水を黄色く着色してしまうような非極性物質に分類されるタイプの有機物の吸着を得意としています。

このような理由からアクアリウムにおいては、主に水を黄ばませる高分子の有機物を吸着させる用途で使われます。

また、銅、鉛、カドミウムといった、いくつかの生物に有害な重金属イオンの一部を吸着する能力も持っていることから、飲料水用のろ材としても活用されています。※全ての重金属イオンを吸着除去できるわけではありません。

化学的な特性としてはC₂の形をとっているため非常に安定していますが、活性酸素と反応してCO₂になることから、活性酸素(O⁻)やオゾン(O₃)の中和にも使われます。

一般的な活性炭では原料によりリン酸を含むものがありますが、海水水槽用の製品はリン酸塩を含まない原材料と製造方法が採用されています。

| 活性炭の特徴と使い方 |

| 吸着する物質 | 非極性の有機物、有機化合物、重金属イオン、オゾン、活性酸素 |

| 向いている使い方 | ・水の着色を除去して、透明感を上げたいとき。 ・有害な重金属や、有機化合物の除去をしたい。 ・銅イオンやオゾンによる薬浴のリセット。 |

| 交換時期 | およそ2~3か月 ※製品や使用環境により変わります。 |

| 向いている水槽 | SPS水槽、海藻水槽 |

活性アルミナ系吸着剤

活性アルミナ系吸着剤は酸化アルミニウムを主体としており、酸化アルミニウムを細孔に富む多孔質構造に賦活化させたものを活性アルミナと呼びます。成分としては酸化アルミニウムを主体としていることから、白いビーズ状の製品が多く見られます。

多孔質構造を持っていることから物理吸着能力にも優れ、極性物質を吸着する性質も持ち、さらに緩やかなイオン交換能も備え、酸とアルカリとも化学的に結びついて吸着します。

言ってみれば活性炭の上位互換+αのような性質を持ち、吸着剤としては非常に優れた存在です。

アクアリウム用の製品としては主にリン酸塩や硝酸塩、ケイ酸塩といった栄養塩をひととおり吸着する用途で使用されます。

主成分がアルミニウムであることから溶出することが心配されることがありますが、アルミニウムが溶出するのはpH5.5以下の酸性水、もしくはpH9以上の強アルカリ水ですので、一般的な海水水槽ではほとんどその心配はありません。

ただし、バクテリアが付着した場合、生成する有機酸や、嫌気になった場合の還元反応などでアルミニウムイオンが分離する可能性がないとは言い切れません。

基本的には飼育水の通り道かつ、バクテリアが大量に付着しにくい(バイオフィルムが形成されにくい)ところに置くことでアルミニウム溶出の心配は限りなく低く抑えることができます。

| 活性アルミナ系吸着剤の特徴と使い方 |

| 吸着する物質 | リン酸塩、硝酸塩、ケイ酸塩など、総合的な栄養塩の吸着、有機物の除去 |

| 向いている使い方 | ・栄養塩をひと通り低減させたいとき。 |

| 交換時期 | 試薬で計測 ※吸着剤表面がバイオフィルムで覆われないように定期的に洗浄する。 |

| 向いている水槽 | サンゴ水槽全般 |

酸化鉄系吸着剤

酸化鉄を主成分とした赤茶色の粒状の吸着剤です。

吸着材としての性質は主に化学的な性質を利用したもので、特にリン酸塩を強力に吸着します。

リン酸塩よりも吸着力は低いものの、ある程度ケイ酸塩を吸着する能力も持っています。

鉄とリン酸が結びついたリン酸鉄は水に不溶な性質を持ち、化学的に鉄と引きはがされない限りは水中に溶出することがありません。※リン酸が放出されるのは嫌気領域における還元反応、もしくはキレート力の強い酸との反応が必要になります。

このことから、水槽内では硝酸塩よりも蓄積されやすいリン酸塩を選択的に吸着する用途に向いています。

硝酸塩の数値が低いのにリン酸塩の数値が高い水槽などでは、この酸化鉄系の吸着剤の使用がオススメです。

基本的にはリン酸塩に絞った使い方となる吸着剤ですが、酸化鉄のもうひとつの特徴として「硫化水素を強力に吸着する」という性質も持っています。リン酸塩と同様に化学的な結合による吸着(硫化鉄に変化する)となるため、好気環境下においては再放出されることがありません。

そのため、リン酸を吸着させるだけでなく硫化水素の発生しやすいところに置くことで、硫化水素発生のリスクを低くすることができます。

注意点としては、酸化鉄はリン酸塩を強力に吸着しますが、硝酸と結合した硝酸鉄は水溶する性質を持っているため、酸化鉄系の吸着剤では取り除けません。

ただし、硝酸塩が枯渇しリン酸塩のみが残っている状態ではバクテリアの活動に異常が出てしまい、栄養塩の処理能力が著しく落ちてしまいます。そのため、硝酸塩は適度に残しながらリン酸塩のみ除去したい場合にも酸化鉄系吸着剤が適しています。

| 酸化鉄系吸着剤の特徴と使い方 |

| 吸着する物質 | リン酸塩と珪酸塩の除去、硫化水素の無害化 |

| 向いている使い方 | ・硝酸塩は残しつつ、リン酸塩を強力に除去したいとき。 ・硫化水槽が発生するリスクのある水槽。 |

| 交換時期 | 試薬で計測(リン酸塩除去に使用時) |

| 向いている水槽 | SPS水槽、海水魚中心のコミュニティタンク |

カルシウム系吸着剤

基本的には先述の酸化鉄系吸着剤と近い働きをします。

カルシウムも鉄と同じように、リン酸と硫化水素を強力に吸着する性質を持っています。

マリンアクアリウム用の素材としてはサンゴ砂やカルシウムサンドなどが同様の吸着能力を持つことから製品の種類は少ないですが、多孔質な基質に炭酸カルシウムを付着させ、リン酸吸着の効率を飛躍的に高めた吸着剤もあります。

アルミナ系吸着剤や酸化鉄系吸着剤などと比べるとコストパフォーマンスに優れている面があります。

またカルシウムを多く含むことからpHを適度に保持する能力にも優れています。

| カルシウム系吸着剤の特徴と使い方 |

| 吸着する物質 | リン酸塩の除去、硫化水素の無害化 |

| 向いている使い方 | ・酸化鉄系吸着剤と同様。 ・吸着剤としての使用後は生物ろ材として継続使用が可能。 |

| 交換時期 | 試薬で計測(リン酸塩除去に使用時) |

| 向いている水槽 | SPS水槽、海水魚中心のコミュニティタンク |

ゼオライト

ゼオライトは結晶質のアルミノケイ酸塩鉱物で、主に陽イオン交換能力を持つ吸着剤として使われます。

淡水用ではカルシウムやマグネシウムの吸着に使われるものもありますが、海水用では主にアンモニアの吸着を想定した仕様になっている製品が多く見られます。

イオン交換によりアンモニアを吸着するだけでなく、アンモニアを保持することから硝化バクテリアの定着率も高く、水槽セット初期の立ち上がりを助ける役割も期待できます。

注意点としては、ひと口にゼオライトといっても結晶構造が違う複数種類が存在していることです。

ゼオライトは産地により吸着能や、元から含有している物質(陽イオン)の種類などに差があります。そのため、マリンアクアリウムに使用するものは海水用と明記されている製品を使用してください。

また、ゼオライトはイオン交換に由来する吸着能力のため、アンモニアよりも吸着の優先順位の高いカリウムイオンなどが触れたときにアンモニア(硝酸塩)を放出してしまうことがあります。これは一見するとデメリットのように思えてしまう要素ではありますが、考え方を変えるとサンゴやバクテリアの活動に必要な硝酸塩を枯渇させずに適度に供給できる性質としても利用が可能となります。

硝酸塩が枯渇(窒素欠乏)してしまうとリン酸を摂り込むバクテリア(PAOsなど)の活動も滞ってしまうことから、窒素源となるアンモニアと硝酸塩を一時保管するためのバッファーゾーンとして水槽内の微生物バランスを整える効果も期待できます。

| ゼオライトの特徴と使い方 |

| 吸着する物質 | 陽イオン、海水用途では主にアンモニア |

| 向いている使い方 | ・水槽セット初期のアンモニア除去。 ・リン酸塩よりも硝酸塩の濃度が高くなっているとき。 ・吸着剤兼、生物ろ材としても使用可能。 ・硝酸塩を枯渇させないためのバッファー(一時保管場所)として。 |

| 交換時期 | アンモニア吸着剤としては塩水(塩化ナトリウム水溶液)による再生が可能。 |

| 向いている水槽 | サンゴ水槽全般、海水魚中心のコミュニティタンク |

液体吸着剤(凝集剤)

変わった吸着剤としては液体の凝集剤などもあります。

主な用途としては、水中に漂う微細な粒子状のゴミや懸濁物質を特殊なポリマーで凝集し、大きな塊にすることでプロテインスキマーによる排出を促します。

水中に漂う有機物や細菌類、有害な有機化合物や重金属類をひとまとめに凝集して排出させるので、飼育水の透明度を飛躍的に上げる効果があります。

使用上の注意点としては、プロテインスキマーから吹き上がる汚れの量が一気に増えるため、必ず事前の調整が必要になります。過剰に水槽に入れてしまうとオーバースキムを起こして泡が噴出してしまうことがあるため、必ずプロテインスキマーの様子を見ながら使用してください。

| 液体吸着剤=凝集剤の特徴と使い方 |

| 吸着する物質 | 水中に漂う微粒子状物質の除去(※プロテインスキマーによる排出が必要) |

| 向いている使い方 | ・飼育水の透明感を上げたいとき。 ・水中を浮遊するバクテリアの除去。 ・残りエサなどが栄養塩まで分解される前に除去するための補助として。 |

| 交換時期 | なし |

複合吸着剤

吸着剤の中には複数の種類をブレンドした製品もあります。

複合型の吸着剤は製品毎に用途や効果が違い、特定の用途を想定した製品もあることから、ひと口にどういったものと説明するのが難しいあります。

例えばシーケムのフォスボンドはアルミナ系と酸化鉄系がブレンドされた吸着剤で、リン酸に主眼を置きながらもケイ酸塩や硝酸塩もバランスよく除去する仕様となっています。

アルミナ系と酸化鉄系がブレンドされた吸着剤です

また、リン酸塩と硝酸塩はサンゴ水槽では敵視される傾向が強くありましたが、近年では枯渇してしまうとサンゴへ悪影響も出てしまうことが明らかになってきました。

そのため、近年発売された吸着剤には水槽内のリン酸塩を全て吸着するのではなく、適度に残す調整がなされた製品も登場してきています。

ファウナマリン「Phos0.04」はその代表ともいえ、酸化鉄系を主体としながらリン酸塩を枯渇させず、0.04ppm以下の濃度に抑える画期的な吸着剤となっています。

リン酸塩を完全に吸着するのではなく、適度に残すよう調整された吸着剤です

とくにミドリイシを中心としたSPS水槽のような栄養塩濃度の調整がシビアな水槽(0.02ppm前後)は、初心者にとっては大きなハードルともいえる要素です。

「Phos0.04」のような余剰な栄養塩を吸着しつつ、サンゴの生育に必要な適度な濃度に保持する吸着剤の登場は、サンゴ(特にミドリイシ)の色揚げを楽しむハードルが大きく下がったといえます。

栄養塩を下げるための手段としては水換えが推奨されますが、住環境などによっては水換えの頻度を上げられないということもあるかもしれません。

吸着剤を活用しよう! まとめ

ひとまとめに吸着剤といっても、それぞれの持つ性質と使い方は大きく異なります。せっかく品質の良い吸着剤を使用しても、目的に沿った使い方をしなければ思うような効果を得るのは難しくなってしまいます。

水質を維持するための心臓部としてはプロテインスキマーやフィルターがありますが、飼育スタイルによってはそれらの性能や機能だけではカバーしきれない部分も出てくることがあります。

吸着剤とは、サンゴの飼育においてハードウェアのみで解決するのが難しい「引き算」の部分で重要な働きを担ってくれるアイテムです。

その働きを最大限に引き出すためには、今の環境で「何がどのように過剰となっているのか?」をまず把握し、その過剰になっている要素を引き算するために適した性質を持った吸着剤を選ぶことが大切です。

本記事が吸着剤を選ぶための手助けになれば幸いです。

コメント