リーフタンクにおけるサンゴの育成や色揚げを考えるうえで、微量元素の管理は欠かせない要素です。

今回は、鉄に次ぐ「中量要素」シリーズとして、ヨウ素(I)を取り上げます。

ヨウ素は、サンゴの代謝や免疫機能、骨格形成などにも関与する、非常に重要な元素のひとつです。

特に鉄と並んで消費量の多い「中量要素」となる元素であることから、サンゴの健康維持には安定的な供給が求められます。

本記事では、ヨウ素がリーフタンク内で果たす役割について、化学的な作用も含めて丁寧に解説していきます。ヨウ素がどのようにサンゴの生理機能や色彩に影響を与えるのか、また添加時に注意すべきポイントなど、実際の飼育に役立つ情報をわかりやすくまとめました。

サンゴの美しさと水槽環境の安定を両立させるために、ヨウ素という元素が持つ、その秘められた力をぜひ知っておきましょう。

目次

ヨウ素とはどんな物質なのか

ヨウ素は、ハロゲン元素の一種で、酸化還元活性を持つ微量元素です。

海洋環境では、ヨウ化物(I⁻)、ヨウ素酸塩(IO₃⁻)、ヨウ素分子(I₂)、有機態ヨウ素など、さまざまな形態で存在しており、これらは環境条件や生物の活動によって動的に変化します。

地球上に存在するヨウ素の大部分(約99%)は地殻に固定されていますが、生物が利用可能な「動的なヨウ素」の約99%は海水中に存在するとされており、海洋生物にとって非常に重要な元素のひとつです。サンゴや藻類、甲殻類などの無脊椎動物は、ヨウ素を代謝に取り込み、成長促進、抗酸化防御、骨格形成など、さまざまな生理機能に活用しています。

水槽内の環境においても、ヨウ素は鉄と並んで消費の激しい元素であり、鉄、カリウム、マンガン、ストロンチウムなどとともに、実質的に「中量要素」として扱われます。

今回は、そんなヨウ素がリーフタンク内で果たす役割について解説していきます。

リーフタンクにおけるヨウ素の役割

リーフタンクでは、ヨウ素は以下のような役割を果たします。

- サンゴの代謝促進と細胞保護作用

- サンゴの色揚げ促進(CPの合成促進)

- サンゴの骨格形成への関与

- 有害生物の抑制(免疫の向上)

それぞれについて詳しく解説します。

サンゴの代謝促進と細胞保護作用

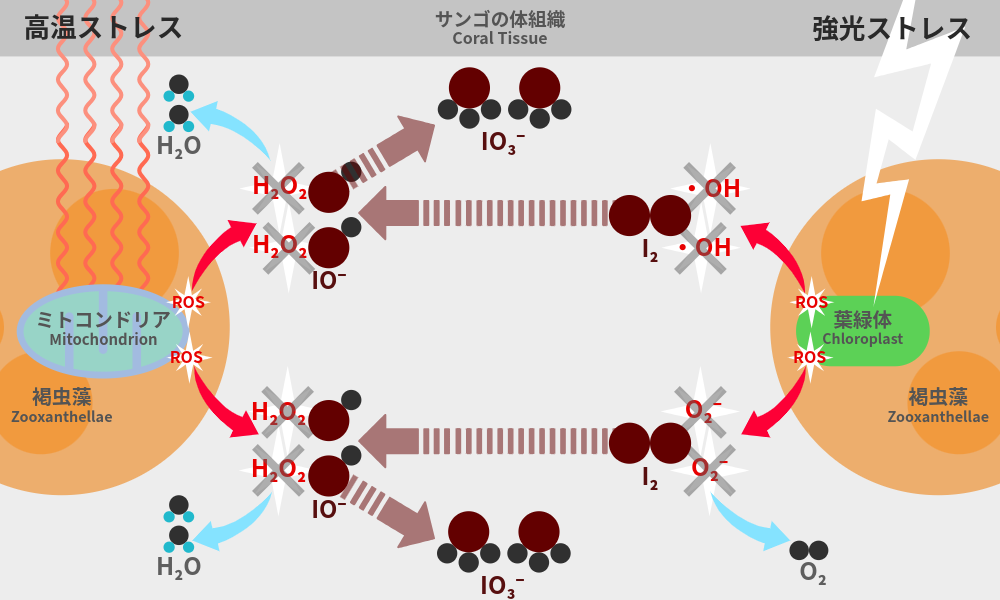

海洋生物の体内で合成されるいくつかのヨウ素化合物は、スーパーオキシド(O₂⁻)やヒドロキシルラジカル(•OH)といった活性酸素種(ROS)を無害化する強力な抗酸化物質として働くことが知られています。

| ヨウ素分子I₂によるROS無害化の一例 |

ヨウ素によるスーパーオキシド(O₂⁻)の除去

I₂ + 2O₂⁻ → 2IO⁻ + O₂

IO⁻(次亜ヨウ素酸イオン)

IO⁻による過酸化水素(H₂O₂)の除去

IO⁻ + 2H₂O₂ → IO₃⁻ + 2H₂O

IO₃⁻(ヨウ素酸イオン)

ヨウ素によるヒドロキシルラジカル(⋅OH)の除去

I₂ + 2⋅OH → 2HIO

HIO(次亜ヨウ素酸)

HIOによる過酸化水素(H₂O₂)の除去

HIO + 2H₂O₂ → IO₃⁻ + 2H₂O

IO₃⁻(ヨウ素酸イオン)

サンゴなどの海洋無脊椎動物は、光ストレスや高水温といった急激な環境変化にさらされると、細胞内で過剰なROSが発生し、代謝系や細胞構造に損傷を与える可能性があります。このような状況下で、ヨウ素はサンゴの代謝を安定化させる防御機構の一部として機能します。

サンゴの代謝におけるヨウ素の働きは、まだ完全には解明されていませんが、近年の研究では、ヨウ素やホウ素を含むハロゲン化酵素が、サンゴのストレス応答や抗酸化防御に深く関与していることが示されています。

一般的に、ヨウ素はサンゴの共肉の発達や傷の修復を助けるとされますが、これはヨウ素が直接傷を治すというよりも、細胞の酸化ダメージを抑えることで、修復に必要な代謝プロセスを円滑に進めるためと言えるようです。

つまり、ヨウ素は「治癒を促進する環境を整える」役割を担っていると解釈するのが適切かもしれません。

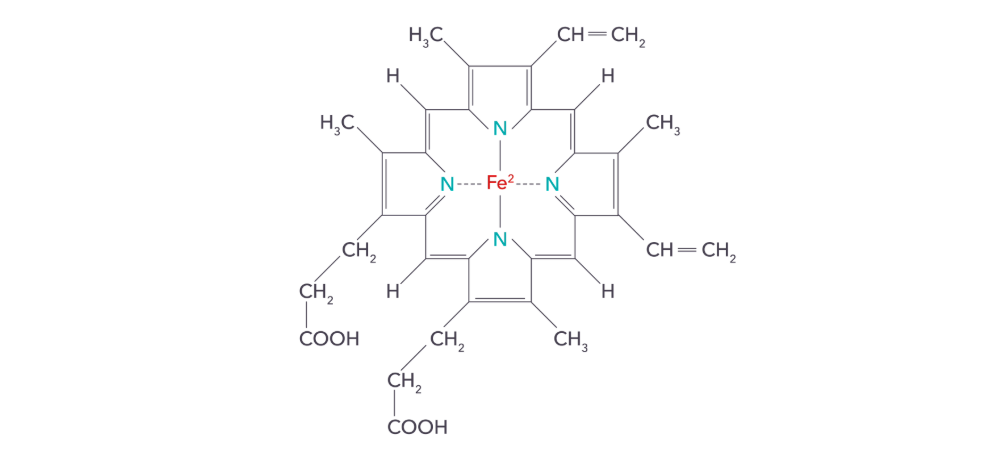

また、抗酸化酵素を合成する元素としては鉄やマンガンなどとも深く関わっており、ヨウ化物をヨウ素I₂に変換するヨウ化物ペルオキシダーゼ (IPO)の合成には鉄を含むヘムBを経由して作られています。

●関連項目

サンゴの色揚げ促進(CPの合成促進)

ヨウ素は強力な抗酸化酵素の構成要素として働き、サンゴの酸化ストレス耐性を高める役割を果たします。

これは、サンゴの色彩の向上にもつながります。

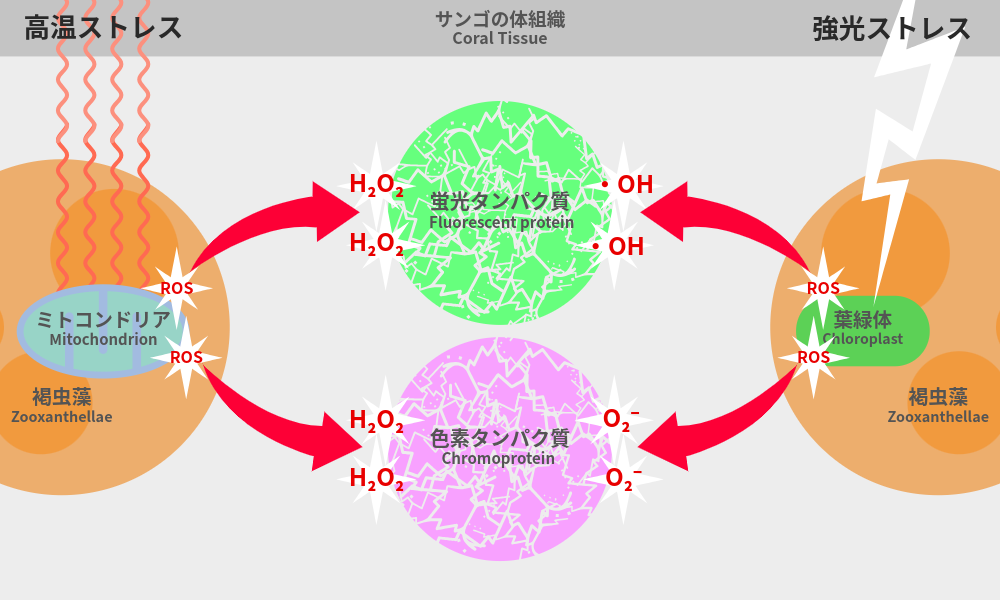

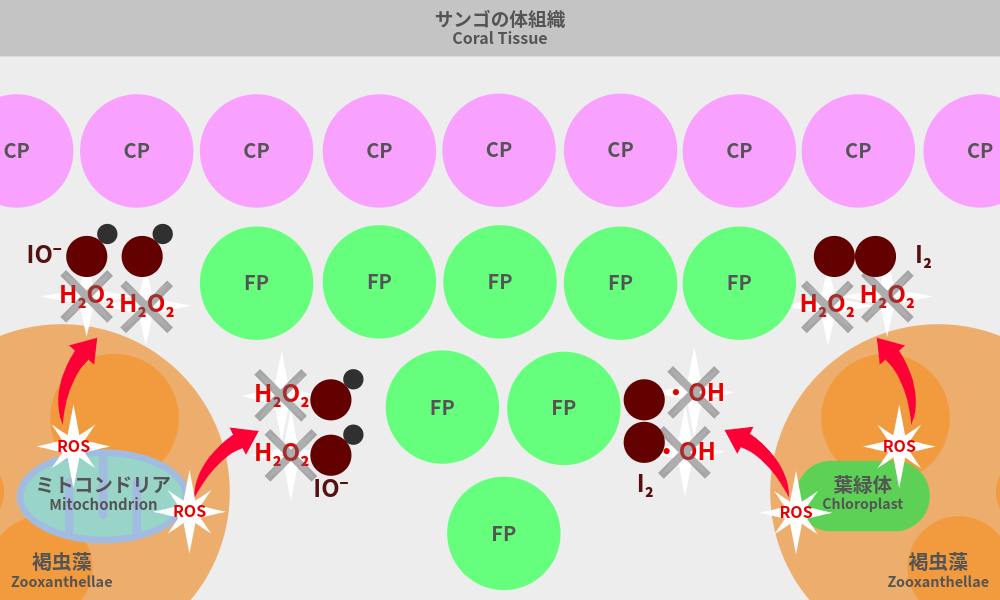

サンゴの色素(CP:Chromoprotein、FP:Fluorescent Protein)は、それ自体が強力な抗酸化作用を持ち、活性酸素種(ROS)による酸化ストレスからサンゴの体組織を守るために消費されます。

このとき、色素タンパク質以外にも抗酸化酵素が豊富に存在していれば、色素タンパク質は酸化による損傷を受けにくくなり、その合成と蓄積が促進されます。

つまり、サンゴの「色揚げ」を効果的に行うためには、タンパク質合成の材料となるアミノ酸、代謝を助けるビタミン、エネルギー源となる炭水化物の補給に加えて、ROSによる酸化ダメージから色素タンパク質を守る抗酸化酵素の存在が極めて重要だと言えるでしょう。

このように、サンゴ体内にヨウ素化合物が充分に存在することで、環境ストレスによって発生するROSから色素が守られ、非蛍光の色素タンパク質(CP)の合成が促進される効果も期待できます。

サンゴが持つ非蛍光の色素タンパク質CP(Chromoprotein)は、サンゴが持つ色素の中でも特に抗酸化作用が高く、褐虫藻やサンゴ自身を強光ストレスから守る重要な役割を担っています。このCPの合成は、特定の波長の光が強く照射される環境下で促進されることが知られており、それは同時に酸化ストレスが強くかかる状況でもあります。

こうした、色素を破壊するほどの強い酸化ダメージからサンゴを守るために、抗酸化作用の高いヨウ素化合物が重要な働きをします。ヨウ素によって酸化ストレスが緩和されることで、CPの蓄積が促進され、より濃く鮮やかな色彩が維持されるのです。

なお、サンゴの持つ色素にヨウ素が直接含まれているかどうかについては、現時点では明らかになっていません。

※将来的にそのような色素が発見される可能性はゼロではありませんが、現在判明しているのは、ヨウ素が色素そのものになるのではなく、抗酸化システムの一部として機能することで、CP(Chromoprotein)の発現を助けているという点です。

サンゴの骨格形成への関与

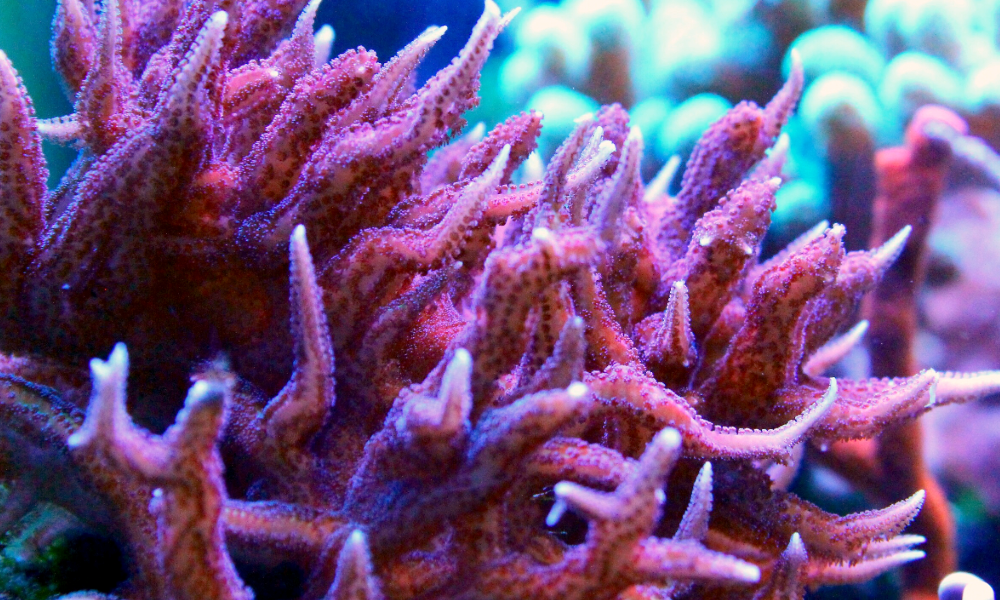

深場に生息するサンゴやヤギ類では、骨格形成の過程で有機ヨウ素化合物を取り込むことが確認されています。

これらの深海性サンゴの骨格からは、ヨウ素やホウ素などのハロゲン元素が検出されており、種類によってその含有割合は異なるものの、従来骨格形成に必要とされていたカルシウム、マグネシウム、ストロンチウムに加えて、ヨウ素やホウ素も代謝的に重要な役割を果たしている可能性が示唆されています。

そして、ヤギの仲間が作る骨軸には特にヨウ素が多く含まれています。

ヤギの仲間が作る角質の骨軸はゴルゴニン(gorgonin)という硬タンパク質からなっており、このゴルゴニンにはヨウ素と臭素が含まれているため、ヤギの仲間を飼育している水槽ではヨウ素や臭素などハロゲン元素を含む添加剤の使用が効果的です。

ヨウ素を含むゴルゴニンという硬タンパク質で構成されています

また、浅場に生息するハードコーラルでは骨格へのヨウ素の取り込みは稀とされていますが、骨格形成の過程にも大きく関わっている可能性が高く、特に成長の早いミドリイシではより重要かもしれません。

サンゴの骨格は、アラゴナイト型炭酸カルシウム結晶と、SOM(Skeletal Organic Molecules)と呼ばれる有機分子からなる複合体)です。SOMにはタンパク質や糖鎖などが含まれており、これらが結晶の成長や構造制御に関与しています。

近年の研究では、この有機複合体の合成過程に、有機ヨウ素化合物が関与している可能性も指摘されており、今後の研究によってその役割がさらに明らかになることが期待されています。

病原体の抑制(免疫の向上)

ヨウ素はサンゴの免疫向上にも関わっているとも言われています。

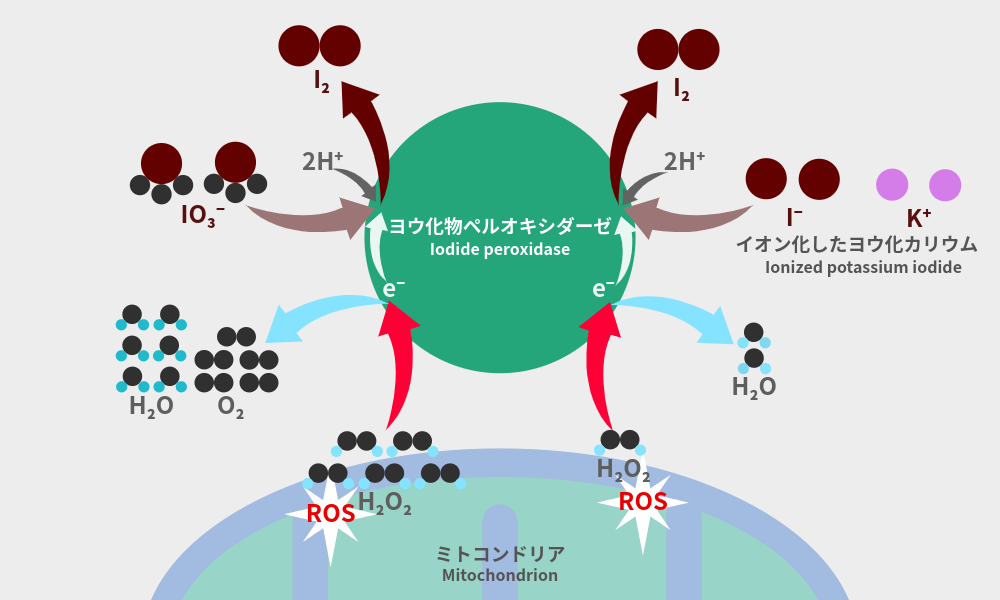

実際にはその詳細なメカニズムはまだ解明されていない部分も多いのですが、多くの海洋生物においてヨウ化物ペルオキシダーゼ(IPO)という酵素を使い、ヨウ化物(I⁻)と過酸化水素(H₂O₂)を反応させて、ヨウ素ラジカル(I・)やヨウ素分子(I₂)を生成し、細胞内または細胞膜上で抗菌作用を発揮する免疫システムが備わっていることがわかっています。

例えば、以下のような反応が確認されています。

【ヨウ素酸イオン(IO₃⁻)と反応する場合の式】

2IO₃⁻ + 5H₂O₂ + 2H⁺ ⇒ ヨウ化物ペルオキシダーゼ(IPO) ⇒ I₂ + 5O₂ + 6H₂O

【ヨウ化物イオン(I⁻)と反応する場合の式】

2I⁻ + 2H₂O₂ + 2H⁺ ⇒ ヨウ化物ペルオキシダーゼ(IPO) ⇒ I₂ + 2H₂O

この反応はサンゴに共生する褐虫藻においても行われている可能性が高く、サンゴの体内に侵入した細菌類を排除し、宿主であるサンゴを守る役割を果たしていると考えられています。

ヨウ化物ペルオキシダーゼ(IPO)は、鉄、マンガン、銅などの金属元素を補因子として利用することが知られており、特に褐藻類ではバナジウムを補因子とするバナジウム依存型ヨウ化物ペルオキシダーゼ(V-IPO)なども報告されています。

現時点では、褐虫藻とサンゴの共生関係におけるヨウ素代謝システムについて、この仕組みを明確に示している論文は見つかりませんでした。

しかし、海産の微細藻類や刺胞動物でも広く見られる代謝であるということ。

そして実際にサンゴ水槽にヨウ素化合物を添加することでサンゴの健康状態が改善されるという観察結果もあることから、褐虫藻とサンゴにも相互に作用しあうヨウ素代謝メカニズムが存在している可能性は非常に高いと考えられます。

さらに、ヨウ素分子(I₂)は活性酸素種(ROS)を強力に無害化する作用を持つ一方で、タンパク質、脂質、核酸などの有機分子を酸化・破壊する作用も有しています。この性質により、細菌類に対する強力な殺菌効果を発揮します。

市販の消毒液(ヨードチンキもしくはルゴール液)に含まれるヨウ素は、この殺菌力の高いI₂を利用したものです。

ヨウ素分子I₂を含むものは赤褐色の液体となります

I₂は有機物との反応性が高いため、外部から添加された場合には、主にサンゴの体表面で殺菌効果を発揮します。

一方で、ヨウ化物ペルオキシダーゼを介してサンゴ体内でI₂が生成されることで、内部に侵入した病原体に対しても殺菌作用を発揮している可能性は高いと考えられます。

こうした仕組みは、多くの海洋生物にも共通して見られることが確認されており、進化的に保存された免疫機構の一部と考えられているようです。サンゴにおいても、同様の機構が働いている可能性は非常に高いと言えるでしょう。

ヨウ素は原始的な免疫システムに関わり、抗酸化・抗炎症・免疫調節の役割を果たしていることが複数の研究から明らかになっています。特に海洋生物ではヨウ素の取り込みと利用に関する生理機構が古くから維持されており、免疫系の初期防御において重要な役割を担っていると考えられています。

ヨウ素によるサンゴへの影響

次はヨウ素を添加することで得られるメリット、そして過剰や欠乏による影響について詳しく見ていきましょう。

ヨウ素添加のメリット

ヨウ素を適切に添加することで、下記のような効果が期待されます。

- サンゴ・イソギンチャクの共肉の成長促進(物理的なケガの治癒を含む)

- 強光障害の予防(白化=色素と褐虫藻の減退を起きにくくする)

- サンゴの色揚げ(色素タンパク質CPの増加)

- サンゴ・イソギンチャクのRTN・ブラウンジェリー発症の予防

- エビなど甲殻類の脱皮不全の予防

海水中にヨウ素は適量が存在することで、サンゴやその他の無脊椎動物、海藻の代謝が促進されるようになります。

ヨウ素は多くの海生生物がヨウ素を消費することから、鉄に次いで消費量の大きい「中量要素」と言えます。

このような中量要素は、サンゴや海藻が多く含まれる水槽環境や、換水の間隔が長くなった場合などに枯渇しやすい傾向があります。機材や水質(特に栄養塩)に問題がないにもかかわらず、水槽全体の調子が上がらない場合には、いずれかの中量要素が不足している可能性が考えられます。

ヨウ素はその中でも特に重要な元素のひとつであり、免疫機能や色素合成、細胞の抗酸化防御など、多岐にわたる生理機能に関与しています。安定した水槽環境を維持するためには、ヨウ素を含む中量要素の適切な補充が不可欠です。

欠乏による影響

ヨウ素が不足すると、サンゴの代謝や免疫機能が低下し、下記のような症状が現れることがあります。

- 高温・強光・高KHなどの環境ストレスに対する耐性(酸化ストレス耐性)が弱まり、白化しやすくなる

- 色素タンパク質(CP)や蛍光タンパク質(FP)の減少しやすくなり、色が薄くなる

- 共肉の物理的な損傷が治癒しにくくなる

- RTN(急速組織壊死)やブラウンジェリー病の発症リスクが高まる

ヨウ素は細胞の酸化ストレスを抑える働きも担っているため、欠乏状態では細胞損傷が進行しやすくなり、成長不良や色彩の退色などの症状が現れることがあります。

特に閉鎖系のリーフタンクでは、ヨウ素の自然供給が限られるため、定期的な補充が重要です。

水質や設備に問題がないにもかかわらず、サンゴの調子が上がらない場合は、ヨウ素を含む微量・中量元素の不足を疑ってみるとよいでしょう。

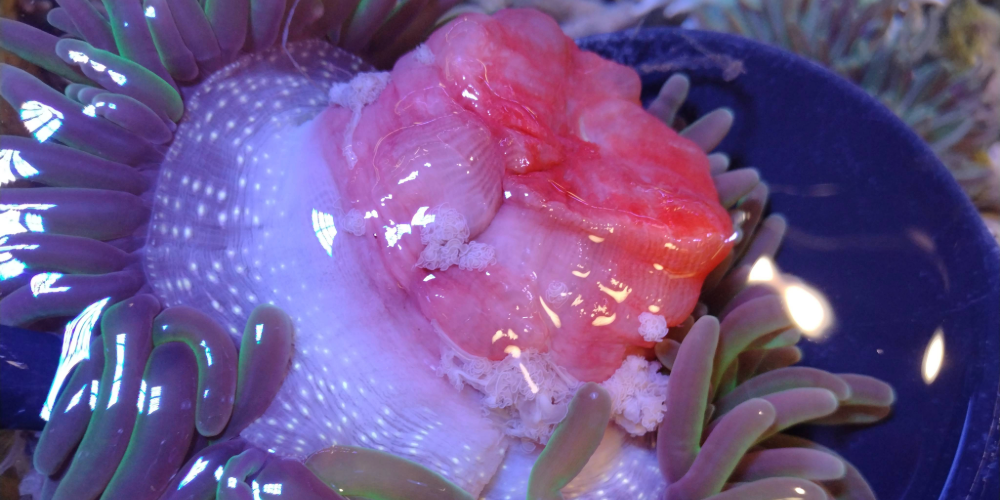

また、軟部組織が体の大部分を占める一部のLPSやソフトコーラル、イソギンチャクなどは、ヨウ素が不足すると傷が治りにくくなります。ヨウ素吸収量の多いサンゴや海藻を多く収容した水槽では、定期的なヨウ素の添加が推奨です。

軟部組織の割合が多いイソギンチャクやサンゴでは、傷が治りにくくなる症状が出ることがあります

過剰による影響

一方で、ヨウ素を過剰に添加すると、下記のような問題が発生する可能性があります。

- 酸化ストレス増加によるサンゴの体組織へのダメージ

- サンゴ(特にSPS)の色彩劣化と成長障害

- 有益な微生物群への影響

- 微生物バランスの崩壊による水質の悪化

- 水槽崩壊リスクの上昇

ヨウ素は活性酸素種(ROS)を無害化する働きを持ち、サンゴの細胞を酸化ストレスから守る重要な元素です。

しかし、分子状ヨウ素(I₂)は生体の体組織に対する反応性が非常に高く、濃度が過剰になるとサンゴ自身の細胞や水槽内の有益な微生物群にも悪影響を及ぼし、生態系バランスを崩す原因となることがあります。

こうした影響はサンゴの健康だけでなく、底砂やライブロックに定着しているバクテリア群にも波及する可能性があるため、ヨウ素の添加は慎重な濃度管理が不可欠です。

特にサンゴの収容数が少ない水槽や、小型のフラグサンゴ(とくにSPS)が中心の環境では、ヨウ素が過剰になりやすい傾向があります。

中量要素に分類される元素の中には、人工海水と添加剤の組み合わせによって過剰に蓄積されやすいものがあります。特に、収容しているサンゴの数が少ない水槽では、添加剤を使用せず、人工海水によるこまめな水換えのみで管理するほうが、過剰症のリスクを抑えるうえで安全な場合があります。

飼育している生体の種類やサイズに応じて添加量を調整し、使用する製品ごとの規定量を必ず守るようにしましょう。

ヨウ素を含む添加剤

一般的な人工海水を使用していても、こまめな換水を行っていれば、ほとんどの微量元素は枯渇させることなく維持することが可能です。

しかし、収容しているサンゴの数が増えたり、個体のサイズが大きくなるにつれて、ヨウ素など「サンゴにとっての中量要素」に該当する微量元素の消費量は増加します。

サンゴの中量要素として重要な元素には、鉄、ヨウ素、カリウム、ストロンチウム、マンガンなどが挙げられます。

ヨウ素は鉄に次いで消費量が多く、サンゴ含む海生生物の代謝や免疫に深く関与する重要な元素です。

これらの元素が不足すると、サンゴの成長が鈍化したり、水槽環境のバランスが崩れる可能性があります。

そのため、サンゴや水槽内の状態をよく観察しながら、必要に応じて適切な量の添加を行いましょう。

ヨウ素を含む複合元素の添加剤

ヨウ素を含む添加剤の中には、関連する微量元素も同時に配合された複合タイプの製品があります。

これらは、サンゴの代謝や色揚げに関与する複数の元素を一括で補えるため、効率的な栄養管理が可能です。

特に、収容しているサンゴの数が多く、微量元素の消費量が激しい水槽では、このタイプの添加剤が非常に使いやすく、コストパフォーマンスにも優れているという利点があります。

ヨウ素を含む複合添加剤はサンゴの色揚げ重視型の配合がされた製品と、ハードコーラルの成長を重視した配合の製品があります。飼育しているサンゴの種類や、飼育段階に応じて使い分けましょう。

| サンゴの色揚げを重視した配合の複合添加剤 |

ヨウ素を含むハロゲン元素や関連する元素が配合された添加剤です。

このタイプはサンゴの収容数が多い水槽に向いています。

複合添加剤に含まれるヨウ素は、殺菌力の高いI₂よりも、殺菌力がほとんどないヨウ素化合物の割合が多いことから、比較的安全に使用ができるヨウ素添加剤でもあります。

サンゴの色揚げ促進や基礎代謝を円滑にする効果が期待できます。

| 成分 | 3種のハロゲン元素(I・Br・F) |

| 成分 | F・3種のヨウ素・Br・K |

| 成分 | Br・I・F・有機化合物・他の微量元素 |

| 成分 | I・B・Mo・Br・F |

| ハードコーラルの成長を重視した配合の複合添加剤 ※カルシウムを含む製品 |

こちらはカルシウムなど、ハードコーラルが骨格を作るために必要な元素類が配合された添加剤です。

成長の早いSPSが多い水槽や、石灰藻などカルシウム消費量の高い海藻が入った水槽に向いています。

| 成分 | Ca塩・アラゴナイト・ヨウ化カリウム |

| 成分 | アラゴナイト・CaCl・KI・Sr・Mg |

| 成分 | 炭酸塩・Fe・I・Ca |

| 成分 | ヨウ化物・炭酸塩・Ca |

ヨウ素化合物のみの添加剤

ヨウ素のみをピンポイントで添加したい場合には、ヨウ素化合物単体の添加剤がおすすめです。

このタイプの添加剤は、ヨウ素の濃度管理を細かく行いたい水槽や、すでに他の微量元素を別途添加している環境において、過剰添加を避けながらヨウ素だけを補うのに便利です。

単体のヨウ素添加剤の注意点としては、液体の色(化合物の種類)によって殺菌力に違いがあるということです。

中の液体が赤褐色のものは殺菌力の高いI₂を含むもの。

無色透明であればヨウ化カリウムを主体とした殺菌力を持たないものと判別することができます。

※イメージ

※イメージ

サンゴのディッピングや、水槽内の病原菌の駆除を目的とする場合には、分子状ヨウ素(I₂)を含む褐色の製品の使用がおすすめです。これらの製品は殺菌力が高く、サンゴの外部ケア(消毒)にも適しています。

一方で、水槽内のバクテリアなどへの影響を最小限に抑えながら、サンゴに必要なヨウ素を補給したい場合には、ヨウ化カリウムを主成分とした無色透明の製品を選ぶとよいでしょう。

目的に応じて、これらのヨウ素剤を使い分けることで、サンゴの健康維持と水槽環境の安定化の両立が可能になります。

| I₂を含む添加剤(殺菌作用あり) |

サンゴのディッピングにも使用できるタイプのヨウ素剤で、赤褐色の液色が特徴です。

殺菌力が強いため、水槽内の病原菌を減らしたり、サンゴの薬浴などにも使えます。

こちらは主に「サンゴの外皮」を殺菌する用途に向いています。

ただし、水槽内へ入れすぎてしまうと有用なバクテリアまで死んでしまい、微生物バランスを崩してしまうことがありますので、添加量には充分に注意を払いましょう。

| 成分 | I₂主体のヨウ素化合物 |

●関連項目

| ヨウ化カリウム主体の添加剤(殺菌作用なし) |

こちらの製品は、液色が無色透明のヨウ素剤で、殺菌作用はほとんどありません。

そのため、初心者の方でも安心して使用できるのが特徴です。

こちらのタイプはサンゴにヨウ素を吸収させる目的で使用するのに適しており、免疫力が低下したサンゴのケアにも有効です。

ただし、安全性が高いとはいえ、過剰に添加することは避けなければなりません。

サンゴの体内でヨウ素分子(I₂)の生成量が増加すると、色彩が損なわれたり、逆に状態が悪くなってしまう可能性があります。

必ず製品ごとに定められた規定量を守りましょう。

| 成分 | ヨウ化カリウム・安定化ヨウ化物 |

| 成分 | 安定化ヨウ化カリウム源 |

リーフタンクにおけるヨウ素の役割 まとめ

ヨウ素は、サンゴの色彩を美しく保つだけでなく、免疫力の向上や酸化ストレスの軽減など、サンゴの健康維持において非常に重要な役割を果たす微量元素です。

水槽内で適切な濃度を維持することで、サンゴの代謝が活性化し、病気にかかりにくく、丈夫で美しい個体へと育てる環境づくりに繋がります。

一方で、ヨウ素の過剰な添加は逆効果となる可能性があり、酸化ストレスの増加や微生物バランスの崩壊を招くこともあるため、慎重な管理が求められます。

また、ヨウ素添加剤にはさまざまな種類があり、含まれる化合物の形態によって性質や用途が大きく異なります。

即効性の高い殺菌効果を期待する場合には「ヨウ素分子(I₂)」を含む褐色の製品を。

バクテリアへの影響を最小限に抑えながらサンゴへヨウ素を補給したい場合には「ヨウ化カリウム(ヨウ化物)」主体の無色透明な製品を選ぶなど、目的に応じた使い分けが重要です。

サンゴの健康的な成長と水槽環境の安定を目指すためにも、製品ごとの特性を把握し、規定量を守って丁寧に使用することが、長期的な飼育成功への鍵となります。

| ヨウ素添加の目安数値 | |

| 自然の海中における数値 | 0.02〜0.08 mg/L |

| サンゴ水槽内での推奨値(安全値) | 0.02〜0.03 mg/L |

※なお、ヨウ素は一時的に高い数値となるよりも、低くても安定した数値が求められるため、ドーシングポンプなどを使用した極少量ずつの添加が理想的とされています。

コメント