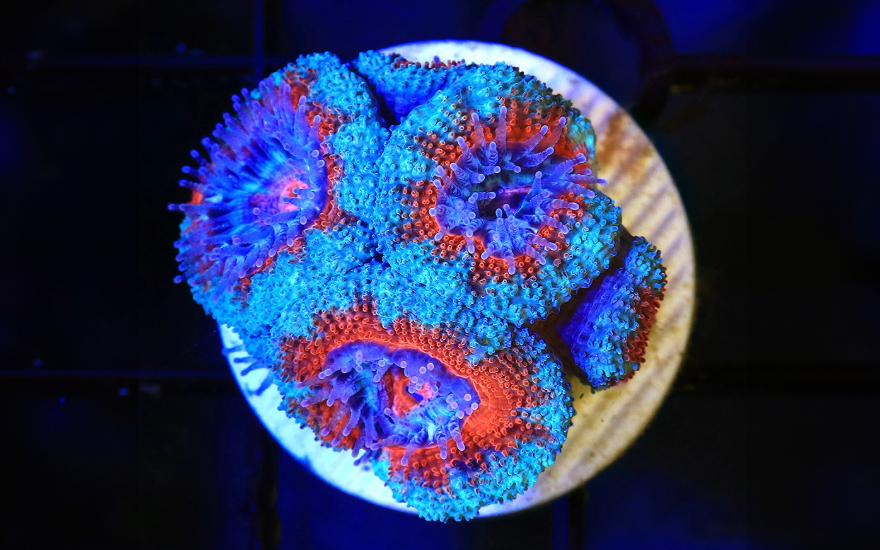

日本国内と海外ともに、LPSのなかでも特に高い人気を誇るカクオオトゲキクメイシ。

比較的飼育が容易なことと、豊富なカラーバリエーションによるコレクション性の高さが人を惹きつけてやみません。

海外でもその人気は非常に高く、オーストラリア産LPSとしてはスコリミアと人気を二分しているほどです。

今回はそんな大人気のカクオオトゲキクメイシについて解説していきます。

基本情報

| 流通名 | カクオオトゲキクメイシ |

| 学名 | Micromussa lordhowensis シノニム: Acanthastrea lordhowensis 標準和名カクオオトゲキクメイシのタイプはAcanthastrea cf. lordhowensisとする説もあり |

| 分布 | 太平洋~インド洋 |

| グループ | ハードコーラル(LPS) |

| 飼育しやすさ | ★★★★☆ 枝状の骨格を持つサンゴとしては飼育しやすい |

| 入手しやすさ | ★★★★☆ 流通するものはオーストラリア産の人気が高い |

和名にキクメイシの名前が付けられていますが、実はキクメイシの仲間ではなく、ハナガタサンゴに近いオオトゲサンゴ科コオオトゲキクメイシ属(Micromussa)に分類されています。

※キクメイシはサザナミサンゴ科キクメイシ属なので、かなり類縁が遠い種類となります。

キクメイシの仲間との見分け方はポリプ(個体)間が明確に分かれることで、小さなハナガタサンゴが密集したような群体を作ります。※共肉は分かれるように見えるが、骨格の莢壁は共有するセリオイド型。

日本近海(紀伊半島以南)にも分布していることから日本人にとっては比較的なじみやすいサンゴですが、種小名につけられているlordhowensisはオーストラリアとニュージーランドの間にあるロードハウ島を基準産地としていることから命名されています。

広域に分布することからカラーバリエーションが非常に多く、また形態に若干の差異がある地域個体群的な特徴を持つものも知られ、分類に大きな混乱をもたらしています。

飼育要件

| 自生地の環境 / Habitat Sea Area |

・光合成のみでは栄養が不足しやすい傾向があります。

・小まめな給餌や栄養剤の使用で調子が上がりやすくなります。

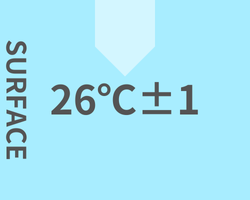

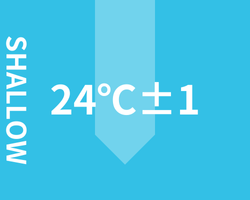

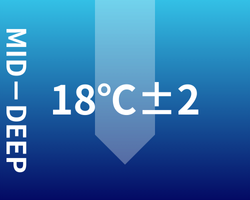

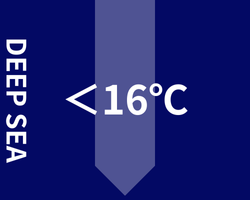

| 適正水温 / Water Temperature |

・一般的なサンゴが好む水温を維持します。

・水温が28℃を超えるとRTNやブラウンジェリー発症のリスクが高まります。

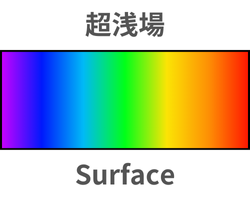

| 光色のセッティング / Lighting Spectrum |

※実際には水深10m程度の浅場にも生息しますが、光が届きにくい中栄養海域に生息しています。

| PARの目安 | 100~150 |

・光量は弱~中程度。光が強すぎると強光障害を起こす可能性があります。

・赤や黄色などの蛍光色の色揚げを強化するならシアン~グリーンの光を増やしましょう。

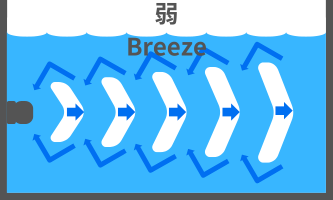

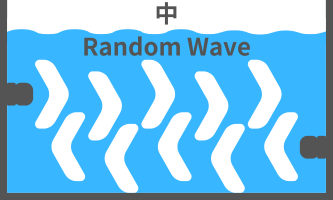

| 水流 / Water Flow |

・コントローラー付きサーキュレーターの使用推奨。

・共肉の上にゴミが堆積しないよう、ランダムで複雑な水流を当てるようにしましょう。

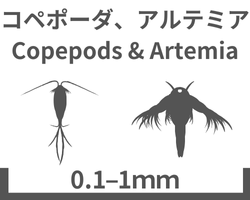

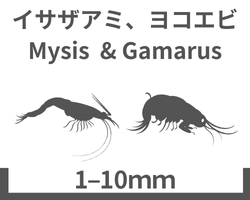

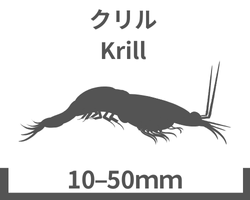

| エサの種類とサイズ / Feeding Menu |

・動物質中心で消化吸収しやすいサイズのエサを与えます。

・ポリプはLPSとしては小さめなので、パウダー~顆粒サイズのエサが適しています。

・共肉を発達させるにはアミノ酸、DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸、適度なリンを含むものが推奨です。

・給餌の頻度は2~3日に一度程度を目安に。給餌量は残餌が出ない程度の少量に留めます。

カラーバリエーション

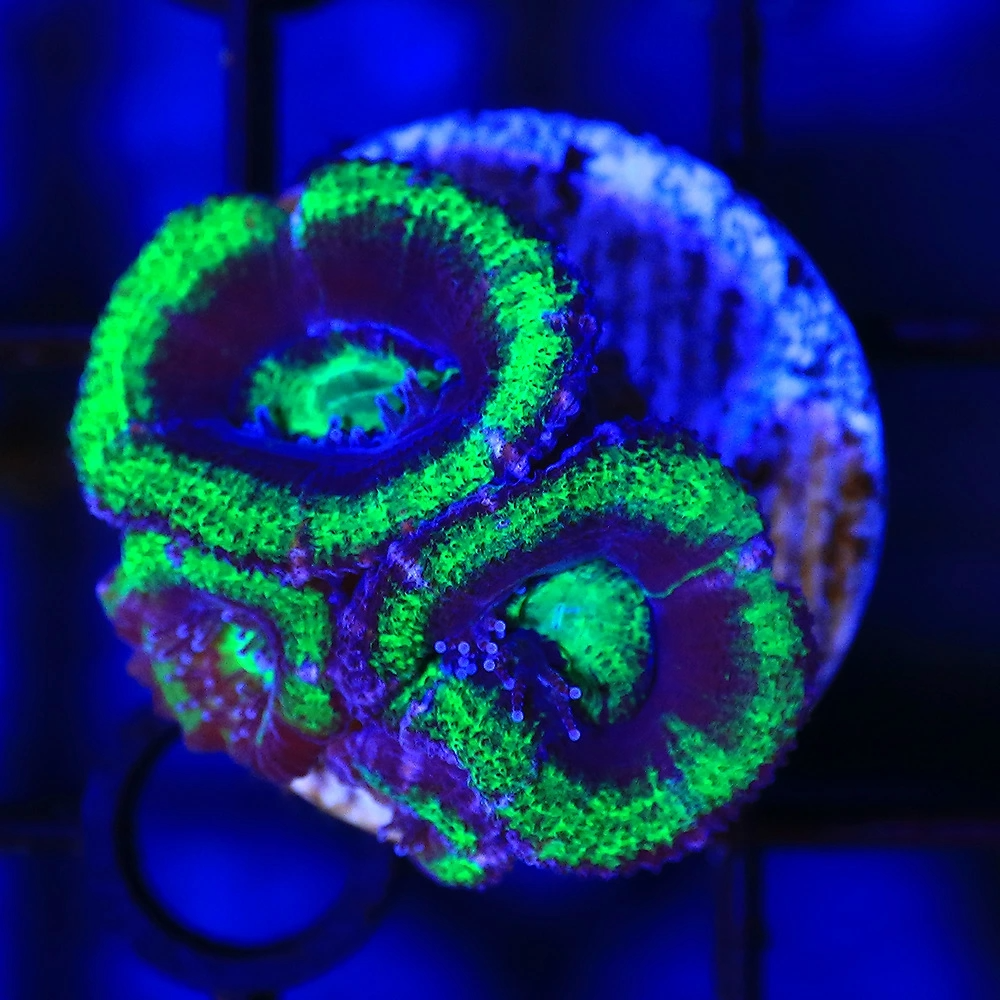

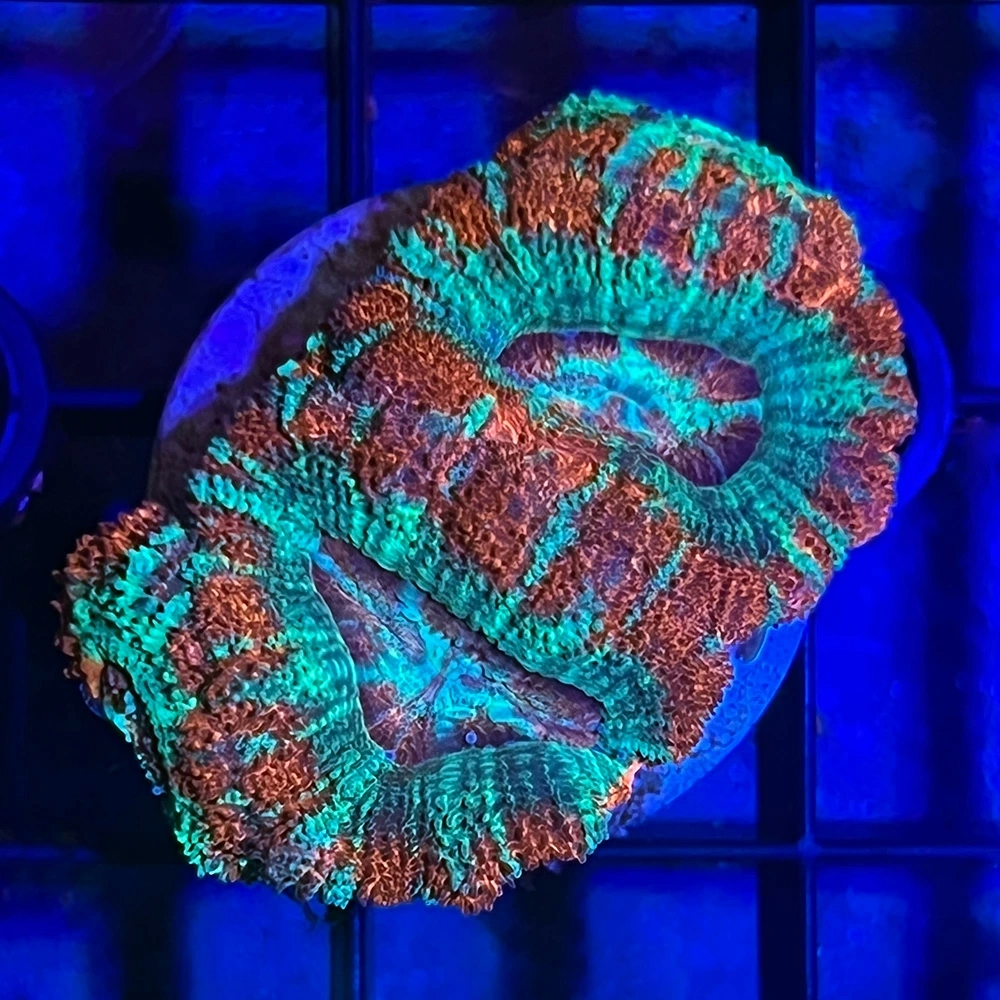

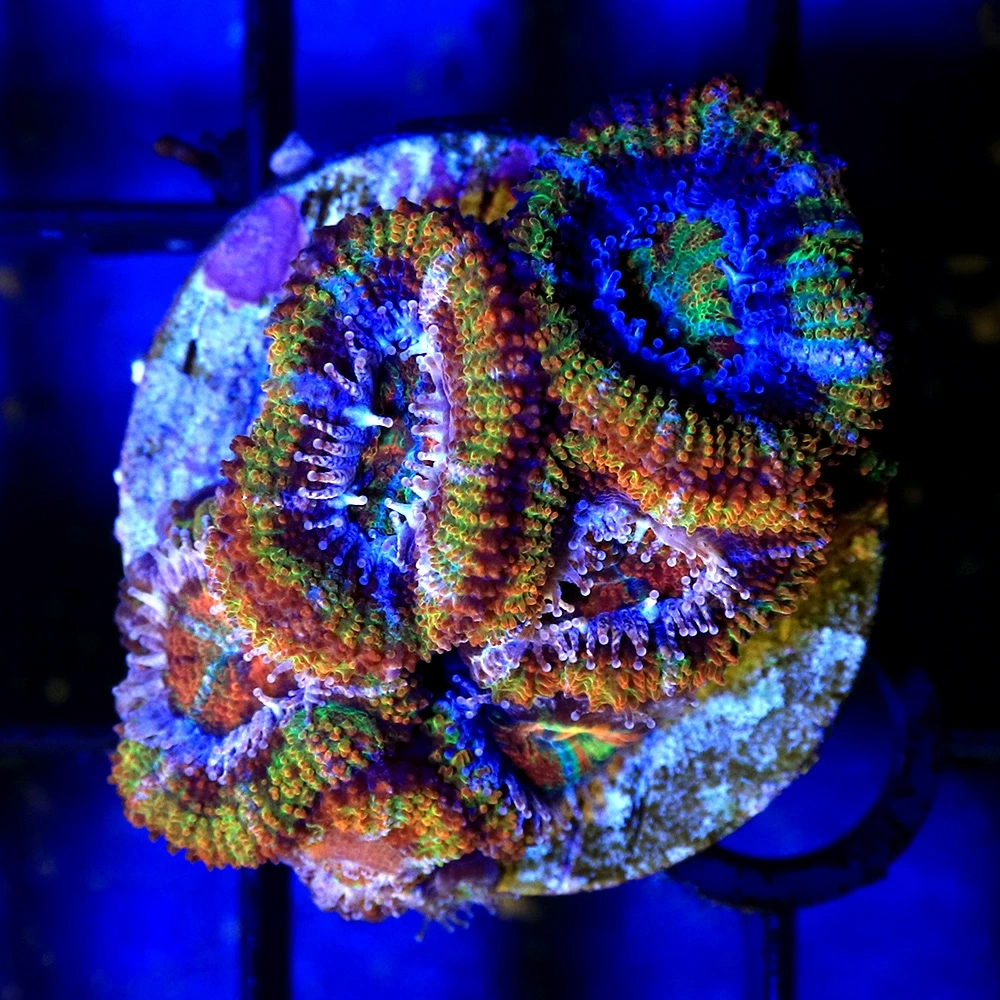

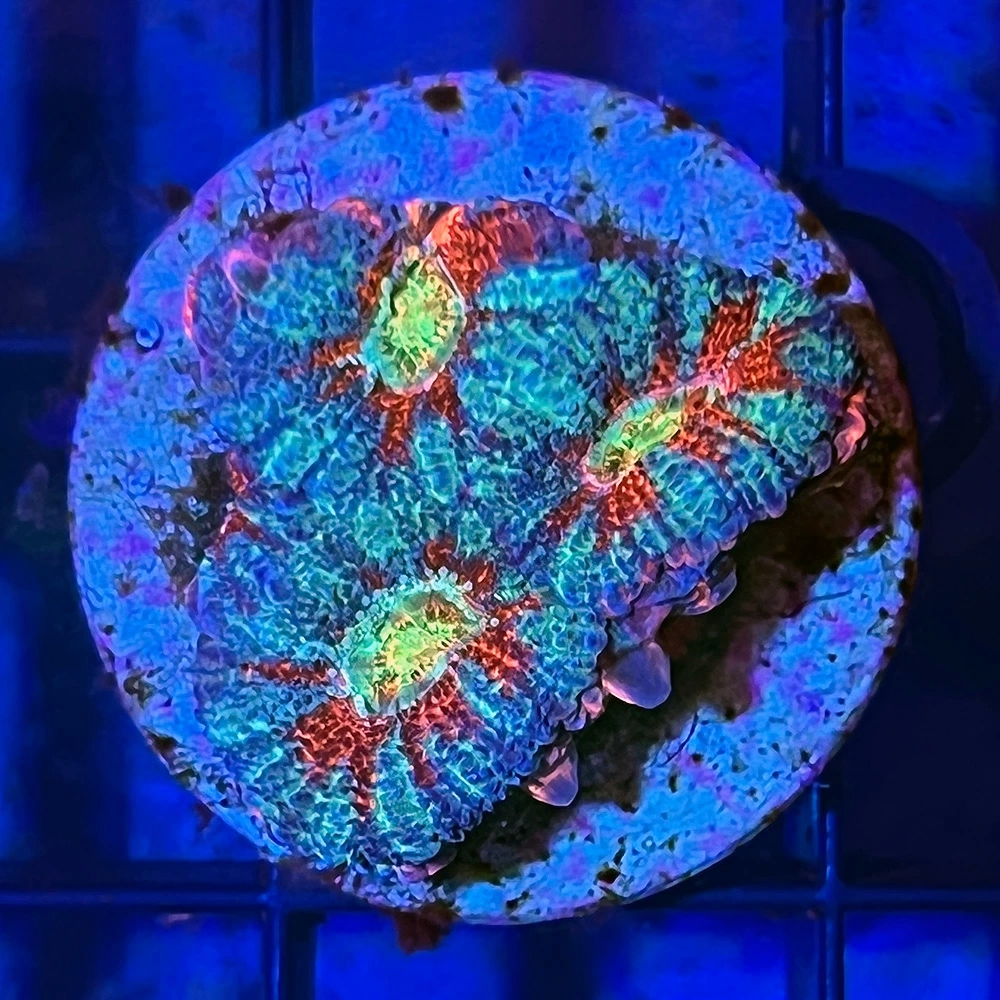

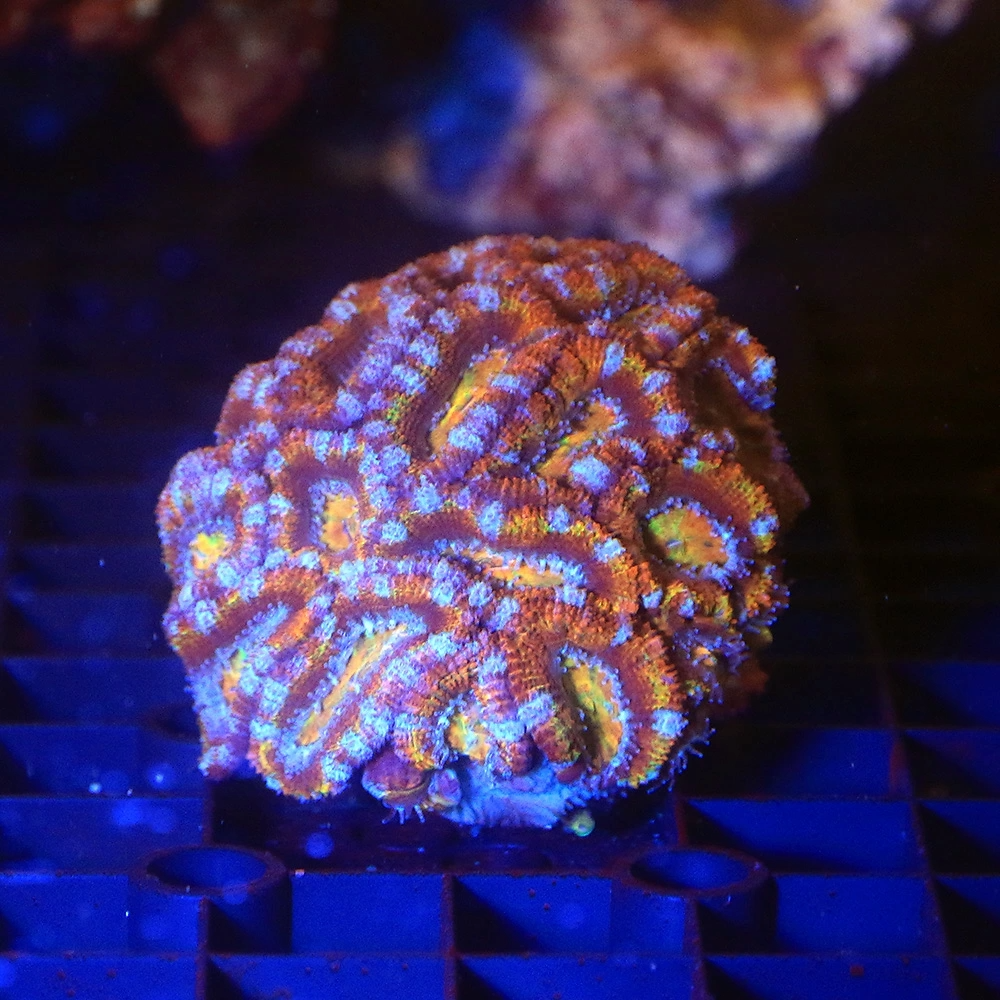

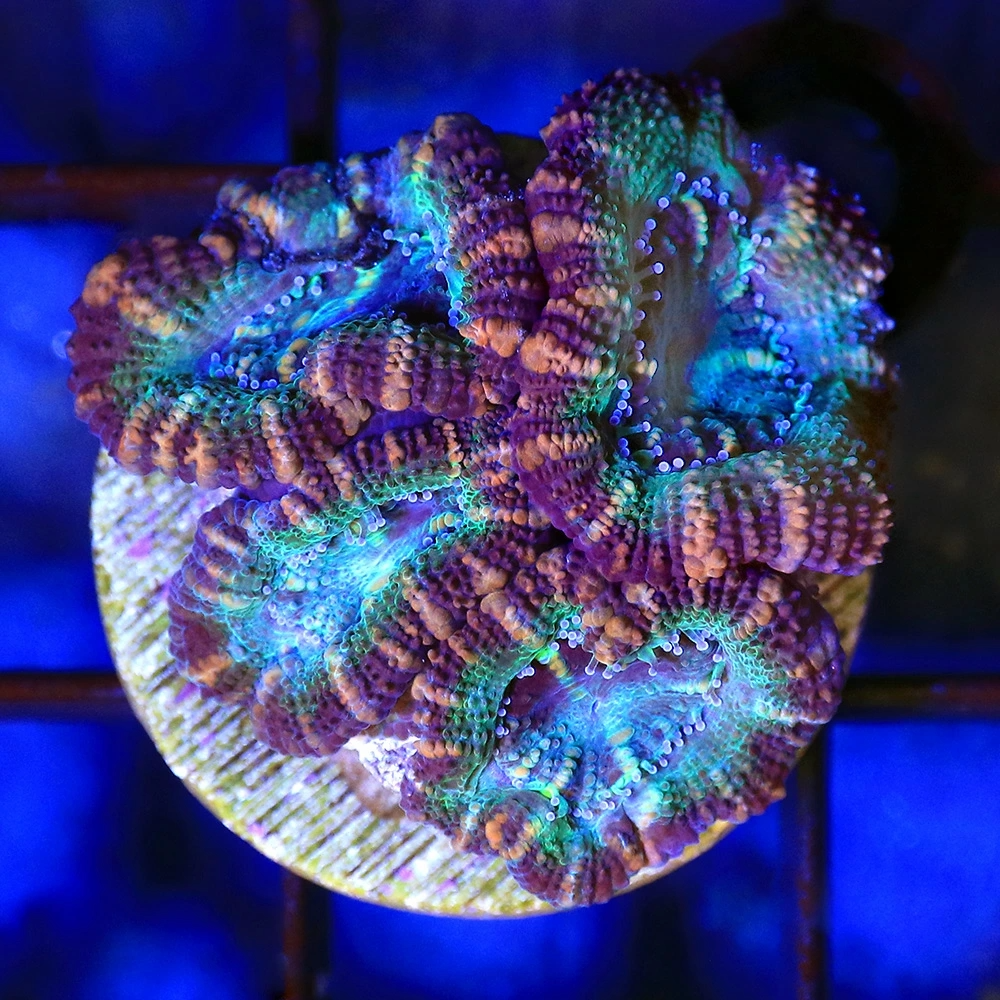

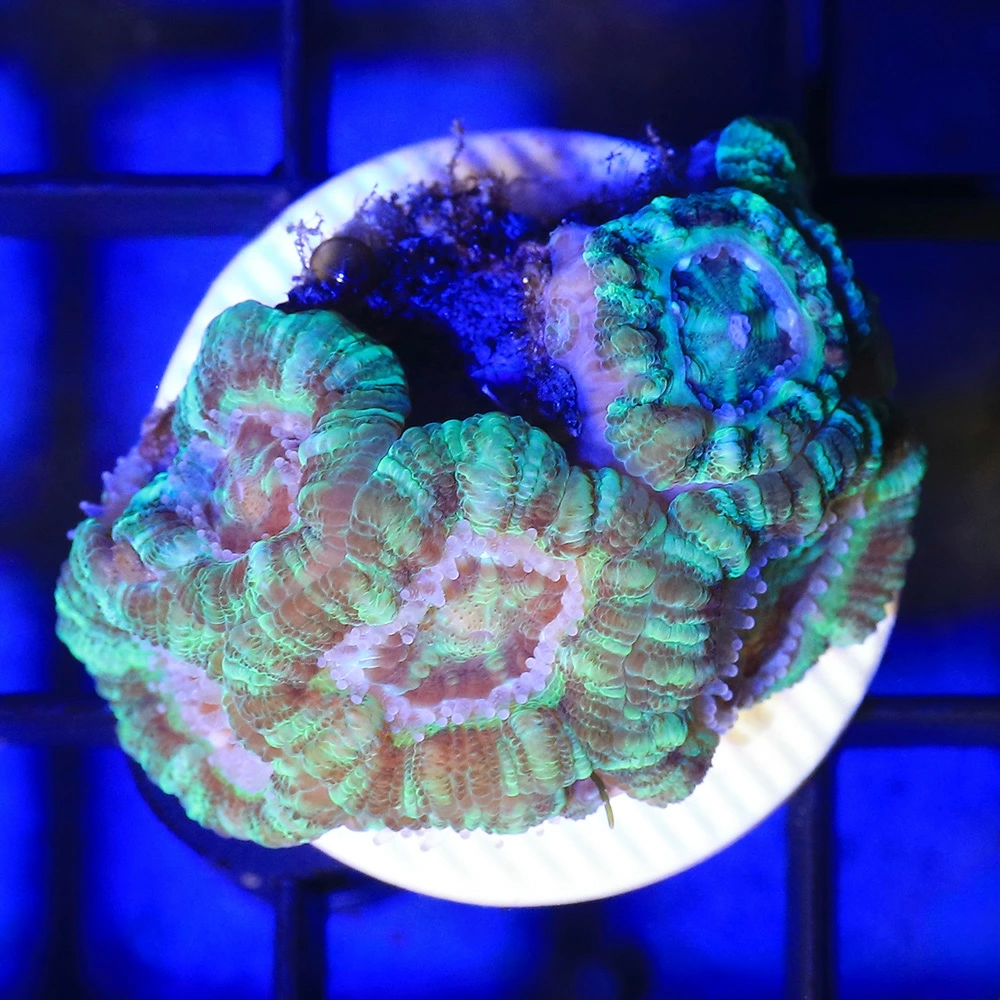

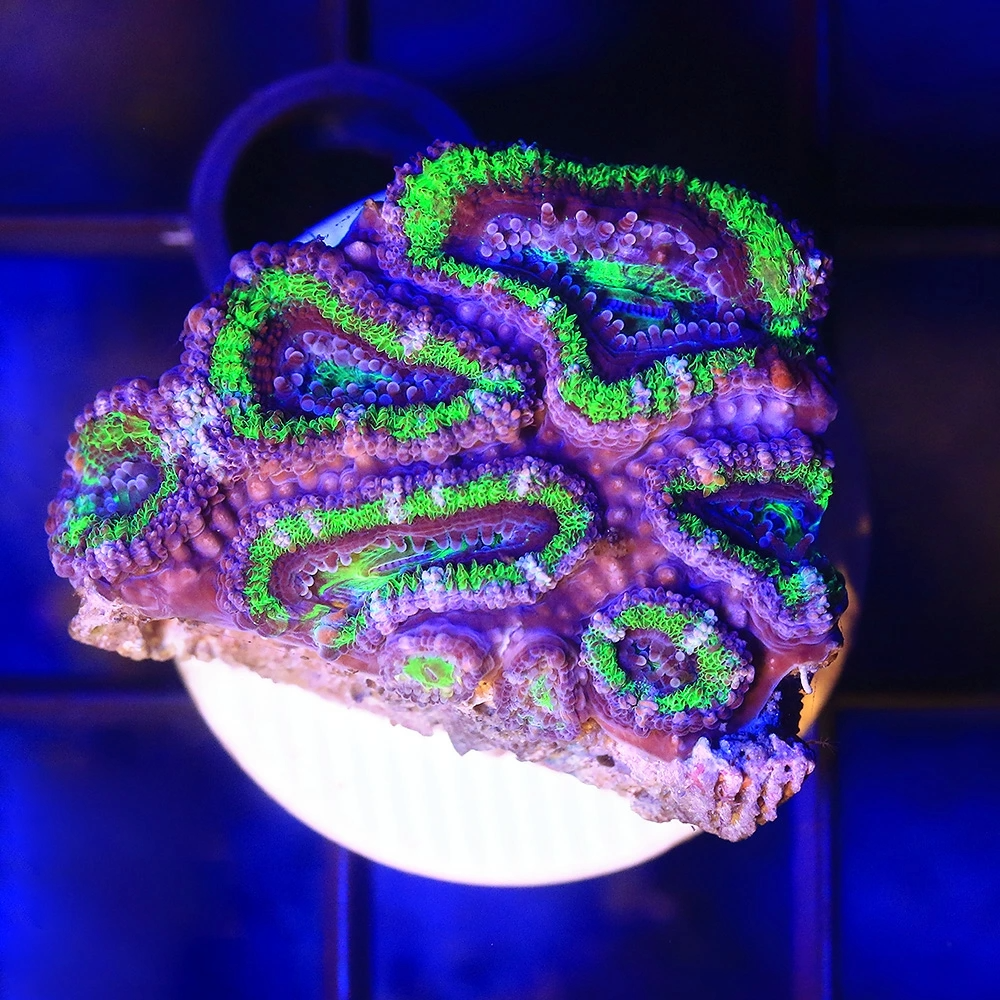

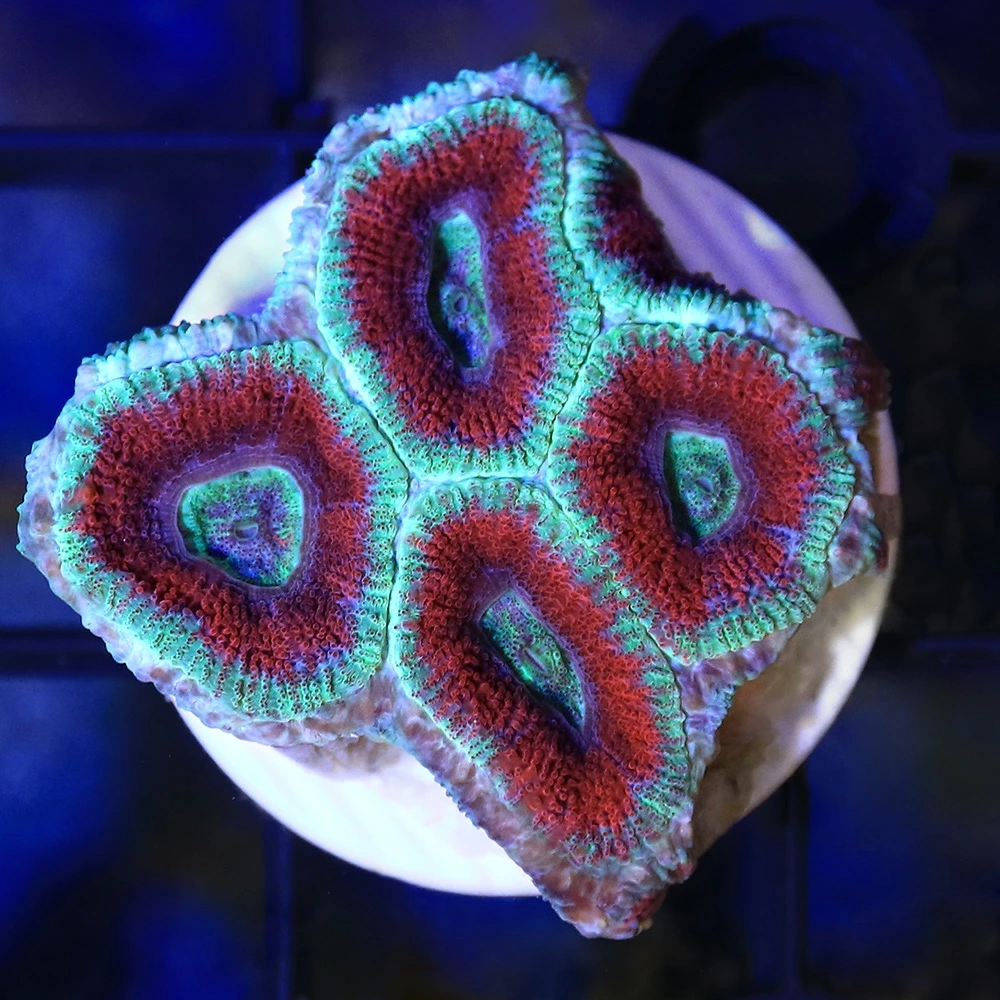

カクオオトゲキクメイシは非常に多様なカラーバリエーションを持ちます。一般的には赤、緑、オレンジ、紫などの単色や、複数の色が混ざったマルチカラーの個体が見られます。特にオーストラリア産のものでは派手なセレクトカラーのものが多く流通します。

その一例を紹介します。

実は複数種いるかも?

日本のアクアリウム市場において「カクオオトゲキクメイシ」の名で流通しているサンゴには、実は複数種のサンゴが含まれている可能性があります。

近年では「標準和名」カクオオトゲキクメイシが付けられているタイプは、オーストラリア近海を基準産地とするM. lordhowensisとは複数の形態学的特徴の違いがあるということから、Acanthastrea cf. lordhowensisとして再分類の検討が必要と指摘されています。

※共通の特徴は「ポリプが分かれているように見えるが、骨格は莢壁を共有するセリオイド型」

さらにlordhowensisによく似た種類として、Acanthastrea aff. lordhowensisと扱われていたものにマルオオトゲキクメイシという新称が付けられています。

※「ポリプが骨格から独立し丸みを帯びた形のものが現れるプロコイド型」とセリオイド型が混在

+「共肉に不規則なまだら模様が現れやすい」という特徴があるようです

このように「カクオオトゲキクメイシ」という名前で流通するサンゴには、複数種類の隠蔽種が含まれる可能性が高いようです。研究が進むことで、将来もしかするとカクオオトゲキクメイシの分類は大きく変わることがあるのかもしれません。

ひとまず厳密な分類学の知見上では、「流通名」カクオオトゲキクメイシには複数種類を含んでいる可能性があるということ。

「標準和名」カクオオトゲキクメイシはAcanthastrea cf. lordhowensisと呼ばれるタイプを指すという違いがあるということ。※標準和名には「学名に代わり用いられる日本語の名称」という意味があるためです。

この2点を抑えておくと良いでしょう。

なお、アクアリウム市場における流通上の扱いとしては、現状ではいずれであっても「流通名」カクオオトゲキクメイシということに変わりはありません。

リーフタンクにおける飼育のポイント

カクオオトゲキクメイシの飼育において特に注意すべきポイントは、適切な水質管理と給餌です。

従来は硝酸塩やリン酸塩はハードコーラルにとって大敵とされてきましたが、LPSにおいては適度な栄養塩の存在が重要になります。

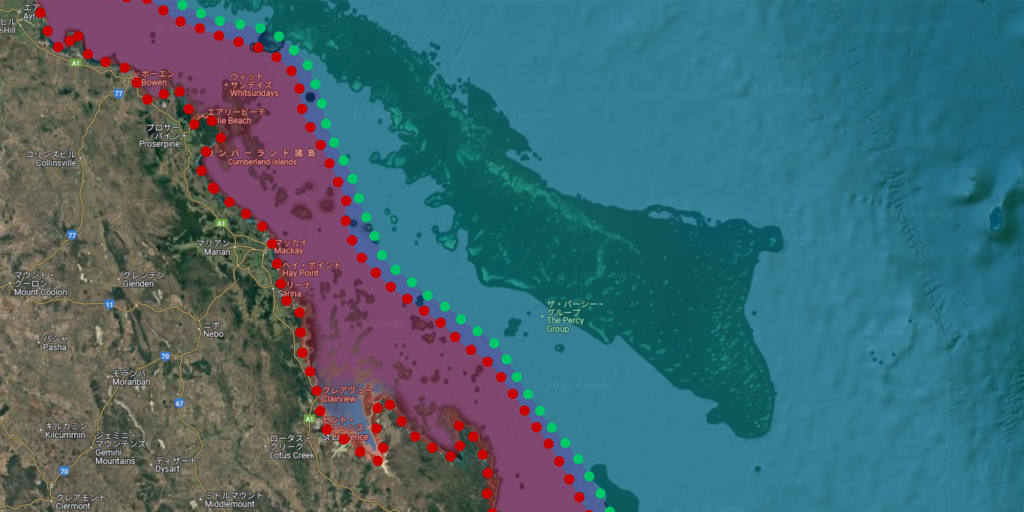

LPSは陸地から河川が流れ込むプランクトン豊富な中栄養海域に生息が多く見られ、SPSの仲間は河口から離れたサンゴ礁域に生息が多く見られます。原則的に河川の流入がある岸辺から離れるほど植物プランクトンや海藻などにより栄養塩が消費されていき、貧栄養の海域となっていきます。

岸辺に近い海域(赤)はLPSが多く、離れた海域(緑)はSPSの数が多くなります。

LPSやソフトコーラルが多い

ミドリイシなどSPSが多い

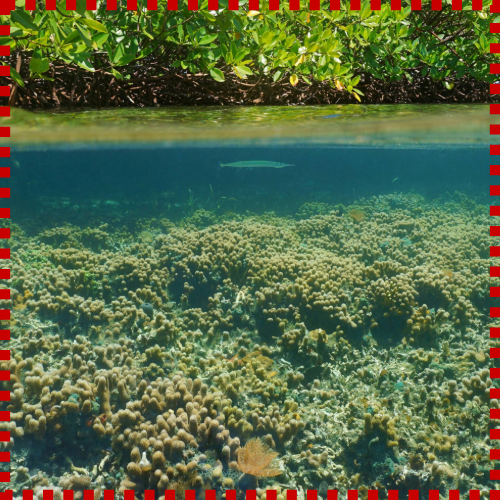

沿岸部の中栄養海域ではプランクトンや懸濁物質といった有機物が豊富に漂っており海水の透明度は下がります。

LPSは褐虫藻による光合成の他に、豊富に浮遊するこれらのプランクトンや懸濁物質をエサとして捕食しています。

カクオオトゲキクメイシが生息しているのはそのような環境で、エサからの栄養の摂取の比率はかなり大きいと考えられます。水槽内ではプランクトンを豊富に発生させるのは難しいため、その代替として給餌により補うことが有効になるのです。

まずは、「本来の生息環境がどのような場所であったのか」を知ることが、サンゴの飼育を成功させるための第一歩となります。

トリートメントと給餌について

カクオオトゲキクメイシをはじめとしたLPSの給餌にはいくつかのポイントがあります。

それは「体力の落ちているポリプに無理な給餌をしてはいけない」ということです。

食物を消化するにはその分のエネルギー(体力)が必要です。

販売されているサンゴの中には痩せて共肉が減退しているものなども見られますが、痩せが見られるものはいきなり固形フードを与えるのではなく、液体の栄養剤で基礎体力を養うことが重要となります。

そのため、まずはカクオオトゲキクメイシの状態を見て栄養剤によるトリートメントが必要かを見分けるようにしましょう。

| ポリプの共肉がふっくらしている=給餌OKな状態 |

※安心して給餌ができる状態

※給餌OKと判断できる状態

Ⓐのようにポリプの共肉がしっかりと膨らんでいるようであれば、固形エサの消化を行える体力が充分にあるため、安心して給餌を行うことができます。

Ⓑのような骨格が目立たないふわっとした膨らみがある程度であれば、給餌を行っても大丈夫と判断できるラインです。

| ポリプの共肉が骨格に張り付くように薄い=栄養剤によるトリートメント推奨 |

※やや危険な状態

※トリートメントがもう少し必要な状態

共肉が骨格に張り付くように薄いと痩せている状態です。

特にⒸのような骨格のトゲが目立つようなものは体力に不安のある状態です。このような状態のときに固形エサを給餌してしまうと、消化するために残った体力を使い果たしてしまうことがあります。

Ⓓの状態は危険域ではないものの、若干の痩せが見られる状態です。

パウダー状のエサを少量与える程度であれば問題ないことが多いですが、Ⓑの状態になるまでは栄養剤の比率が高いほうが安心です。

また、共肉の厚みだけでなく、ポリプの開き方もひとつの指針になります。

痩せている状態でも、かるくエサの匂いを漂わせてすぐにポリプを開くようであれば、ある程度の体力は残っていると判断できます。

骨格のトゲが目立つくらいに痩せている+ポリプの開きが悪い場合は、体力が低い危険な状態のため液体の栄養剤によるトリートメントが必須になります。

固形エサの給餌が最後のトドメになってしまう危険があるため注意しましょう。

さらに、痩せてしまったポリプは病気に罹りやすくなってしまうというリスクも高まります。

海水中にはビブリオ菌という有機物を分解するバクテリアがいますが、体力が落ちてしまうとこれに感染しRTNという共肉が急に溶けてしまう病気に罹ってしまうことがあります。

ポリプが突然白く溶けてしまうことが起きたら、ビブリオ菌に感染した可能性が高くなります。

※茶色くなって溶ける場合はブラウンジェリーという症状で、これはビブリオ菌ではなく繊毛虫という種類の微生物が引き起こします。

サンゴへ栄養をしっかりと取らせて共肉を発達させることは、こういった病原菌への抵抗力を高めることにも繋がるのです。

カクオオトゲキクメイシまとめ

カクオオトゲキクメイシは美しい色彩と豊富なカラーバリエーション、そして比較的容易に飼育ができることから初心者から上級者まで非常に高い人気を誇っています。

しかし、飼育が比較的容易といっても痩せたポリプの扱いには注意が必要です。

カクオオトゲキクメイシの飼育が上手くいかなときは、ポリプが痩せたまま回復ができなかったというケースが割合の多くを占めます。

そのリスクを下げるには、購入時に共肉がしっかり膨らんだものを選ぶことがポイントになります。

共肉が発達して健康なポリプであれば飼育はそれほど難しくはありません。

しかし、気に入ったカラーのものが痩せていたり、または飼育しているうちに給餌ができず痩せてしまうといったこともあるかと思います。そういったときには本記事を参考にトリートメントを行ってみてください。

コメント