海水水槽を美しく、そして安全に維持するためには、水質の管理が欠かせません。

この記事では、海水水槽の水質測定の重要性と、具体的な測定項目、測定方法などについて解説します。

目次

なぜ水質測定が必要なの?

海水魚やサンゴは、淡水魚に比べて水質の変化に非常に敏感です。

水質が悪化すると、病気になったり、最悪の場合は命を落としてしまうこともあります。

そのため、水質測定を定期的に行うことで、トラブルを未然に防ぎ、安定した飼育環境を維持することができます。

海水水槽の水質は、人間にとっての「空気の質」や「食べ物の安全」と同じくらい重要です。

私たちが汚れた空気や腐った食べ物で体調を崩すように、魚やサンゴも適切ではない環境では健康を保てません。

水質測定は、彼らの暮らす環境が安全かどうかを確認するための「健康診断」と言えます。

飼育がうまくいかないときは、水質が原因になっていることが多くを占めます。

水の状態がわからないと、どう対処していいかもわからなくなってしまいます。

まずは、水質を測ってみましょう!

それが海水魚やサンゴを元気に育てる第一歩です。

測定すべき主な項目

海水水槽およびサンゴ水槽では、以下の項目を定期的にチェックすることが推奨されています。

| 水温 | 比重 | pH | KH | Ca | Mg | NO₃⁻ | PO₄³⁻ | NH₃ / NO₂⁻ |

| 毎日計測が推奨 | ||

|---|---|---|

| 水温 | 比重 | pH |

優先順位としては、「水温」「比重」「pH」の3項目はなるべく毎日計測して把握するのが望ましいです。

この3項目は海の生物が生きるための環境条件の最も基本的な要素となります。

| 1週間に1回ほどの定期的な計測が推奨 | ||||

|---|---|---|---|---|

| KH | Ca | Mg | NO₃⁻ | PO₄³⁻ |

次に、1週間に1度の割合で計測するのが望ましいものが「KH(炭酸塩)」「Ca(カルシウム)」「Mg(マグネシウム)」「NO₃⁻(硝酸塩)」「PO₄³⁻(リン酸塩)」の5項目です。

これらはサンゴや海水魚を健康に飼育するために重要な指標となる要素です。

この5項目はpHの変動にも関わるため、先にpHを計って数値が推奨値よりも大きくズレる場合は、このいずれかの数値が低すぎるか高すぎると推測できます。

そのため、1日毎にはpHを計り大きな変化が起きていないかを確認し、1週間に1度しっかり計測して数値を把握する流れがおすすめです。

| 水槽セットから1週間 / 生体死亡などトラブル発生時などに重点的に計測 |

|---|

| NH₃ / NO₂⁻ |

1週間に1回を基本としつつも、特殊なものがNH₃(アンモニア)とNO₂⁻(亜硝酸)です。

アンモニアと亜硝酸がともに検出される状況は、好気性ろ過がしっかり機能していないことの表れとなります。この2つが検出されると、魚やエビ、貝類など「脳神経とエラのある生物」にとっては危険な状況です。

この2項目は水槽セットから1週間ほどの期間や、飼育している生物が急に状態を崩してしまったときの原因究明時などに行います。

硝酸塩が検出され、亜硝酸とアンモニアが検出されなければ、硝化バクテリアがしっかり機能していると判断ができます。

それでは、各項目について触れていきましょう。

水温

水温は、海水水槽の環境を安定させるうえで非常に重要な要素です。

海水魚やサンゴは、自然界では比較的一定の温度の中で暮らしているため、水槽内でも安定した水温を保つ必要があります。

急激な水温変化は海水魚やサンゴにとってストレスや病気の原因となり、適切な条件を外れると最悪死に至ります。温度管理は日々のチェックが欠かせません。

適切な水温でなければ海の生物は生きることができません。

水温は海の生物を飼育するうえで、生命線となる最も基本かつ重要な要素となります。

目安の数値は飼育する生物によって異なるため、必ず飼育前に適切な温度帯を把握しておきましょう。

| pH:目安の数値 | |

|---|---|

| 【サンゴ水槽:浅場】 | 22~26℃ |

| 【サンゴ水槽:深場】 | 18~20℃ |

| 【海水魚水槽:浅場】 | 20~26℃ |

| 【海水魚水槽:深海】 | 18℃以下 |

| 測定頻度 |

|---|

| 測定頻度:毎日(目安) |

海水の比重

比重とは、水に含まれる塩分の濃度を示す指標で、海水水槽では非常に重要な管理項目です。

海水魚やサンゴは、自然界の海水と同じような塩分濃度でないと健康を維持できません。

一般的には1.023〜1.025の範囲が理想とされていますが、水槽の水は日々蒸発するため、塩分濃度が徐々に高くなってしまいます。

そのため、比重は可能であれば毎日測定し、蒸発による変化を確認・調整することが望ましいです。

また、比重計は使用しているうちに計測数値のズレが生じることがあるため、正確な数値を把握できるように予備は必ず用意しておきましょう。

数値の目安としては、サンゴは低比重に弱いため1.023を下回らないように。

海水魚は高くなり過ぎない(1.025を超えない)ように管理しましょう。

海水魚の場合は比重が高くなるほど、代謝(※主に塩分排出)によるエネルギー消費量があがるため、高比重環境では痩せやすくなる傾向があります。病魚の治療水槽で比重を1.018程度の低比重に設定することがあるのは、塩分排出による体力の消耗を低減させるためです。

| 比重:目安の数値 | |

|---|---|

| 【サンゴ水槽】 | 1.023~1.025 |

| 【海水魚水槽】 | 1.018~1.025 |

| 測定頻度 |

|---|

| 毎日(目安) |

また、同じ塩分濃度でも水温によって比重は変化します。

塩分濃度と比重の違いなど、詳しい内容は比重計の記事で解説しています。

より詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてお読みください。

pH(水素イオン濃度)

pHとは、水の酸性・アルカリ性の度合いを示す指標で、海水水槽の環境管理において非常に重要です。

海水中にはさまざまな物質が溶け込んでいますが、それらの量によりpHは変化します。

つまり、pHは水質の状態を計るための最初の目安になります。

飼育水中に酸性の物質が増えていればpHは下がり、アルカリ性の物質量が増えればpHは上昇します。

pHの数値を確認することで、水槽内で何らかの物質が過剰または不足している可能性を判断する手がかりになります。

また、pHは急激な変化を起こすと海水魚やサンゴがダメージを受けてしまうことがあります。

pHを安定させるには次項のKHが重要になってきます。

| pH:目安の数値 | |

|---|---|

| 【サンゴ水槽】 | 8.2~8.6 |

| 【海水魚水槽】 | 8.2~8.6 |

| 測定頻度 |

|---|

| 毎日(目安) |

pHの重要性についてより詳しいお話は、こちらの記事で解説しています。

より詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてお読みください。

KH(炭酸塩硬度)

KH(炭酸塩硬度)は、海水水槽における水のアルカリ度を示す指標であり、水質の安定に欠かせない要素です。

KHは、水中の酸性物質を中和する「緩衝能」を持ち、pHの急激な変化を防ぐ役割を果たします。

これにより、海水魚やサンゴがストレスなく過ごせる環境が維持されます。

また、KHはサンゴに共生する褐虫藻の光合成や、バクテリアの活動にも必要な炭素源として機能します。

KHの管理は、適切な水質を保つための一要素となります。

また、KHの適切な数値は飼育する生物の種類と健康状態により変わります。

例えば、海水魚中心の水槽であればpHを安定させるために「10前後」を目安に。

サンゴ水槽では体力が落ちたサンゴには「6~8」程が適切で、健康状態が上がったサンゴであれば「9~14」まで上げても問題ありません。

1日毎もしくは昼夜でpHを計測したときに数値が極端に違っている場合は、このKHが低くなっている可能性があります。

| KH:目安の数値 | |

|---|---|

| 【調子が悪いサンゴ】 | 6~8dKH |

| 【状態の良いサンゴ】 | 8~14dKH |

| 【海水魚水槽】 | 8~14dKH |

| 測定頻度 |

|---|

| 1週間に1回(目安) |

KHの緩衝作用や数値によるサンゴへの影響などは、こちらの記事で詳しく解説しています。

より深く知りたい方はこちらの記事も併せてお読みください。

Ca(カルシウム)

カルシウムはpHやKHの安定にも関与しており、水質維持の面でも重要な役割を果たします。

海水魚中心の水槽ではKHとカルシウム濃度を上げることにより、pHが下がり過ぎることを防いでくれます。

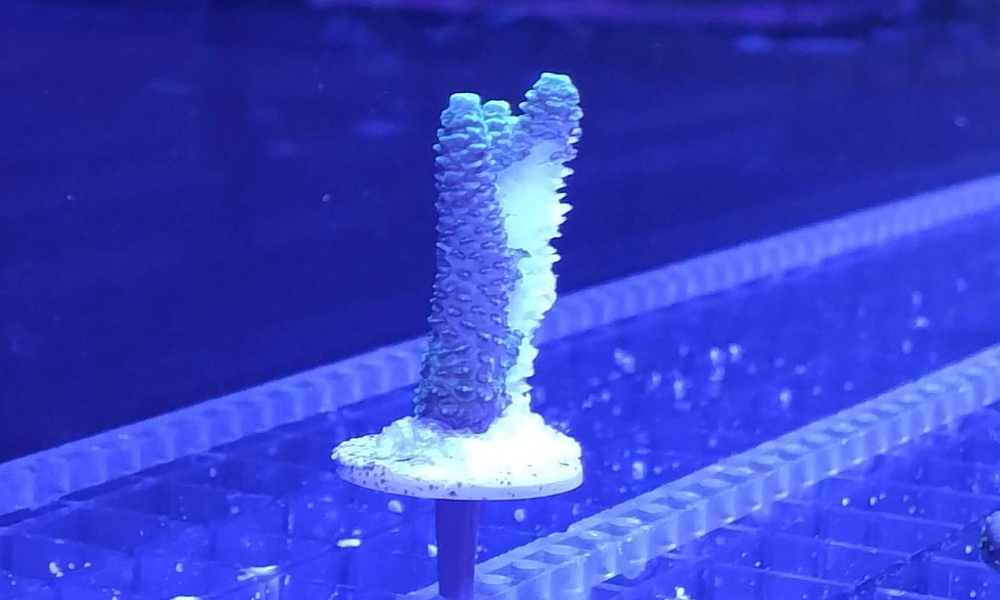

サンゴ水槽においては、ハードコーラルが骨格を作るためにカルシウムとKHを消費します。

ミドリイシなど成長が早いハードコーラルが多い水槽では、カルシウムの消費量が増えますので定期的な計測が必要になります。

| カルシウム:目安の数値 | |

|---|---|

| 【サンゴ水槽】 | 400〜470ppm |

| 【海水魚水槽】 | 400〜470ppm |

| 測定頻度 |

|---|

| 1週間に1回(目安) |

カルシウムが海水水槽内でどのような挙動をするかについて、こちらの記事で詳しく解説しています。

より深く知りたい方はこちらの記事も併せてお読みください。

Mg(マグネシウム)

マグネシウムは、海水水槽においてカルシウムの働きを安定させるために不可欠な元素です。

水中のカルシウムは、マグネシウムの存在によって沈殿しにくくなり、サンゴが骨格形成に必要なカルシウムを効率よく吸収できるようになります。

また、マグネシウムはカルシウムと同様にKH(炭酸塩硬度)やpHの安定にも関与しており、水質全体のバランスを保つ役割も果たします。

特にサンゴ中心のリーフタンクでは、カルシウム・マグネシウム・KHの3つをセットで管理することが、サンゴの健康維持を保つために重要になります。カルシウムとマグネシウムのバランスが良い比率になっていることが求められます。

一方で、海水魚中心の水槽ではサンゴ水槽ほど厳密な管理を心掛けなくても問題ありません。

定期的な水換えを行っていればカルシウムとマグネシウムのバランスが大きく崩れる可能性は低いため、計測の頻度もカルシウムほど高くはなくても大丈夫です。

| マグネシウム:目安の数値 | |

|---|---|

| 【サンゴ水槽】 | 1350~1450 ppm |

| 【海水魚水槽】 | 1350~1450 ppm |

| 測定頻度 |

|---|

| 1週間に1回(目安) |

NH₃(アンモニア)/ NO₂⁻(亜硝酸)

アンモニア(NH₃)と亜硝酸(NO₂⁻)は、海水水槽における水質管理の中でも特に注意すべき物質です。

エラのある血液循環システムを持つ脊椎動物や無脊椎動物にとっては猛毒(※アンモニア=神経系へのダメージ、亜硝酸=急性の酸欠症状を引き起こす)として作用します。

海水魚やエビ、巻貝といった海の動物を飼うためにはアンモニアと亜硝酸が検出されない「ろ過システム」を構築する必要があります。

魚の排泄物や有機物の分解によってアンモニアが発生し、これが硝化バクテリアの作用により亜硝酸へ変わります。

さらに亜硝酸が比較的無害な硝酸塩へと変わっていきますが、この過程が安定するまでには多少の時間がかかります。

つまり、アンモニアと亜硝酸は好気性ろ過がしっかり立ち上がっているかどうかの目安となります。

特に水槽の立ち上げ初期には、アンモニアと亜硝酸の濃度が急激に上昇することがあるため、定期的な測定と慎重な管理が必要です。

一方でサンゴにとっては脳神経系を持つ動物とは体の構造が違うため、 アンモニアと亜硝酸が猛毒として作用しにくい傾向があります。むしろ、微量であればサンゴにとっては利用しやすい窒素源(栄養源)として働くという一面もあります。

| アンモニア/亜硝酸:目安の数値 | |

|---|---|

| 【サンゴ水槽】 | 微量 |

| 【海水魚水槽】 | 0ppm |

| 測定頻度 |

|---|

| 1週間に1回を基本にしつつ、水槽立ち上げ時やトラブル発生時には優先して測定する |

NO₃⁻(硝酸塩)

硝酸塩は、水槽の“汚れ”の目安になる成分です。

魚のフンやエサの残りが分解されていくと、最終的に硝酸塩になります。

硝酸塩自体はアンモニアや亜硝酸ほどの毒性はありませんが、濃度が高くなると魚の免疫力低下やサンゴの成長阻害、コケ(藻類)の異常繁殖などの問題を引き起こします。

また、カルシウムと結びついた硝酸カルシウムは水に溶けた状態ではpH6前後になり、海水のpH値を下げる主要因にもなります。水換えをしない水槽でpHが下がる傾向にあるのは、硝酸塩が蓄積されていくためなのです。

一方で、硝酸塩はサンゴにとって重要な窒素源(栄養源)でもあり、適切な濃度であれば成長や色彩の維持に寄与します。

サンゴ水槽では多すぎるのも良くありませんが、完全に枯渇してしまうのも微生物バランスを崩し、サンゴの栄養も減ってしまうため良くありません。

目安の範囲内で、適度な数値を保つことが状態良く管理するコツになります。

| 硝酸塩:目安の数値 | |

|---|---|

| 【ハードコーラル】 | 0.1~5ppm以下 ※上限値はサンゴの種類や状態によっては例外あり |

| 【ソフトコーラル・イソギンチャク】 | 0.1~10ppm以下 |

| 【海水魚水槽】 | 5~20ppm以下 |

| 測定頻度 |

|---|

| 1週間に1回(目安) |

PO₄³⁻(リン酸塩)

リン酸塩も、水槽の“汚れ”の目安になる成分です。

主に魚の排泄物やエサの分解によって発生します。

濃度が高くなりすぎるとサンゴの成長阻害や、水の富栄養化により海水魚の病気が発生しやすくなるなどの弊害があります。

一方で、リン酸塩は生物ににとって重要な栄養源でもあり、完全にゼロにすることは望ましくありません。

リン酸塩は一般的に「サンゴに悪い」と思われがちですが、すべてのサンゴにとって有害というわけではありません。実際には、リン酸塩はサンゴにとって重要な栄養源でもあり、適量であれば成長に寄与することもあります。

ただし、ミドリイシなどのSPSと呼ばれるハードコーラルは、リン酸濃度が低い海域に生息しており、骨格形成が活発で速い種類です。そのため、ミドリイシの仲間はリン酸塩の濃度が高くなると、骨格形成に悪影響が出やすい傾向があります。

逆に栄養豊富な海域に生息しており骨格形成の速度が緩やかなLPSと呼ばれるハードコーラルでは、比較的影響が出にくい傾向があります。むしろLPSは、リンが不足すると共肉の発達が悪くなってしまうことがあります。

このように、リン酸塩の影響はサンゴの種類によって異なるため、一律に「悪い」と判断せず、飼育しているサンゴに合わせた水質管理が重要です。

| リン酸塩:目安の数値 | |

|---|---|

| 【ミドリイシ水槽】 | 0.01~0.02ppm以下 |

| 【LPS水槽】 | 0.05~0.2ppm |

| 【ソフトコーラル・イソギンチャク】 | 0.05~1ppm以下 |

| 【海水魚水槽】 | 1ppm以下 |

| 測定頻度 |

|---|

| 1週間に1回(目安) |

リン酸塩がどのようにして水槽内で増えるのかや過剰になり過ぎるとどのような弊害が出るか、逆に枯渇してしまうとサンゴや水槽内にどのような影響が出るのかについて、それぞれ単独の記事で解説しています。

より深い栄養塩コントロールのお話を知りたい方は、こちらも併せてお読みください。

測定方法とおすすめツール

水質測定は、海水水槽の安定管理に欠かせない基本作業です。

適切なツールを使うことで、測定の精度と効率が大きく向上します。ここでは、初心者から上級者まで幅広く使えるおすすめの測定ツールを紹介します。

試験紙

試験紙による水質測定は、海水水槽の管理において最も手軽な方法のひとつです。

初心者でも簡単に扱えるのが特徴です。

測定方法は、水槽の水を試験紙に数秒浸し、一定時間後に色を比較表と照らし合わせるだけ。

一枚で複数の項目を測定できる便利な試験紙もあります。

精度は試薬やデジタル機器に比べるとやや劣りますが、日常的なチェックには充分な性能を持っています。

特に立ち上げ初期やトラブル時の「ざっくりとした状態把握」に適しており、コストも低いため、初めての水質管理には最適です。

測定試薬

試薬による水質測定は、海水水槽の管理において最も広く使われている方法のひとつです。

試薬は、対象の水質項目に応じた薬品を水に加え、色の変化を比較表と照らし合わせて数値を判断します。

測定できる項目は多岐にわたり、pH、アンモニア、亜硝酸、硝酸塩、KH、カルシウム、マグネシウムなど、海水水槽に必要なほぼすべての水質項目を網羅できます。

試験紙に比べて計測精度は高いことから、初心者から上級者まで幅広く利用されています。

単体の計測で精度が高い反面、一概にお手軽とは言えない部分もあり、試薬の種類によっては高価な薬品や複雑な手順を踏んで使用するものもあります。

毎日の計測に使うには大変な部分もあるため、1~2週間に1回の間隔で精度の高い計測が必要な場面での使用がオススメです。

デジタルチェッカー

より正確な測定をしたいときはデジタルチェッカーの出番です。

数値で正確に測定できるため、色の判定に頼る試薬式よりも安定した管理が可能です。

初期費用はやや高めですが、長期的な水質管理の効率化と精度向上を考えると、導入する価値は充分にあります。

水質計測に時間を割くことが難しいという方には特にオススメです。

pHメーターや塩分濃度計は、サンゴ水槽のような繊細な環境において、日々の変化を把握するのに非常に有効です。時間を置かずにさっと正確な数値で読み取れるため、計測作業が非常に楽になります。

pH測定に関しては常時連続測定が可能なモニター型の製品などもあり、リアルタイムでのpHの変化を読み取ることができます。精密に読み取りたい水質項目や飼育環境に応じて選びましょう。

ハンディ型デジタルチェッカーやモニター型デジタルチェッカーは、手を直接飼育水に触れずに計測が可能という点が最大のメリットと言えます。

| ハンディ型デジタルチェッカー |

| モニター型デジタルチェッカー |

一方で、試薬と組み合わせるタイプのデジタルチェッカー(光学測定器)もあります。

こちらは試薬を使う都合により、ワンタッチで計測することはできませんが正確かつ精密な計測が可能で、特にリン酸塩のような0.01単位での把握が必要な場合に活躍します。

海水魚中心の水槽では、ここまで精密なリン酸チェッカーは必要ありませんが、ミドリイシのようにリン酸の影響を受けやすいサンゴを飼育する際には大活躍をしてくれます。

| 光学測定器(試薬使用型デジタルチェッカー) |

ICPテスト

ICPテストは誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-AES)、または誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)を用いた分析方法で、専門の機器が必要な計測方法です。

名前の響きからも、一般家庭向きの機器ではありません。

ですが、海外のアクアリウムメーカーFauna Marin社が販売しているテストキットを使い、パックした飼育水を発送することでICP測定を受けられる製品があります。

ICPテストでは、一般的なアクアリウム機器や試薬では検出できない微量元素を含む37元素の測定が可能となっています。

サンゴの調子が急変した際に、先述した水質測定項目を計っても原因がわからない場合に、このICPテストを受けることで、計測が難しい微量元素の過剰や欠乏などを突き止めることができます。

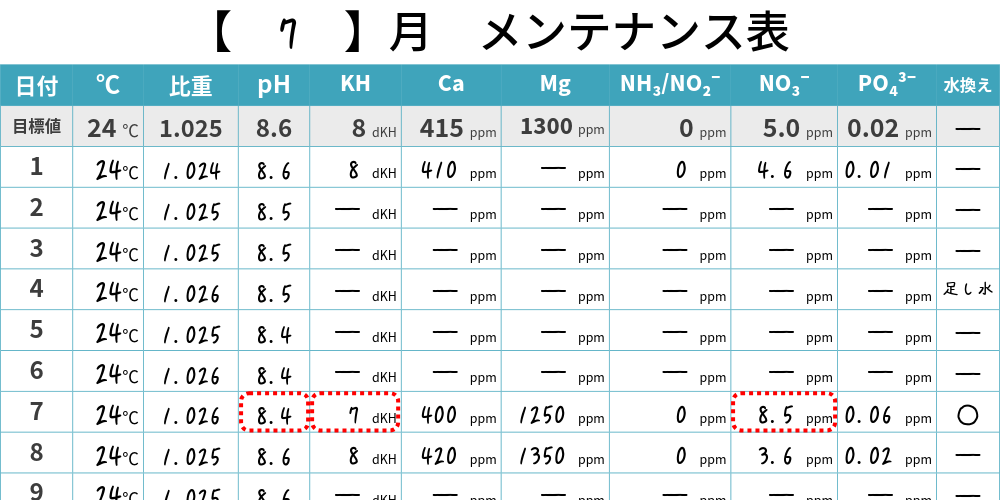

測定結果の記録と活用

海水水槽の水質測定は、生体の健康を守るための基本的な管理作業です。

測定結果を記録しておくことで、水質の変化傾向が把握しやすくなり、水換えや添加剤の使用タイミングを判断するための重要な材料となります。

ここでは、測定結果を記録することによる主なメリットをご紹介します。

| 環境変化の早期発見 |

水質は時間とともに少しずつ、あるいは急激に変化します。

pH、塩分濃度、アンモニア、亜硝酸、硝酸塩などの値を定期的に記録することで、異常の兆候を早期に察知することが可能です。

たとえば、硝酸塩の急激な上昇は、過剰な餌やりやろ過能力の低下を示している可能性があり、早期対応によって生体の健康を守ることができます。

サンゴ飼育の場合、水の汚れだけでなく、成長に必要なカルシウムやマグネシウムなどの元素の減少も、水質測定によって把握できます。これにより、添加剤の使用タイミングを適切に判断できます。

| 飼育環境の最適化 |

記録を継続的に蓄積することで、水槽の状態と生体の反応の関係性を分析できます。

特定の水質条件下でサンゴの色が鮮やかになる、魚の活性が高まるなどの傾向を把握することで、理想的な環境づくりが可能になります。

良い結果も悪い結果も、測定値とともに記録しておくことで、再現性のあるデータとして蓄積され、今後の飼育に活かすことができるようになります。

色落ちした際の水質もデータに残しておくことで予防策を取れるようになるのです

| トラブル時の原因追及 |

水槽内でトラブルが発生した際、過去の水質データは原因究明の貴重な手がかりになります。

魚の突然死やサンゴの白化などが起きた場合、直前の水質変化を確認することで、原因を特定し、再発防止に役立てることができます。

サンゴの飼育では、前日に添加剤を使用して特定の元素が過剰になったり、pHやKHなど水質が急変した場合にポリプや共肉が突然剝れてしまうことがあります。

そうした場合に、前日に何をしたかの記録が残っていれば原因を特定しやすくなります。

そして水質を新たに計って比較することで、さらに原因を絞り込むことができるようになります。

アクアリウムに限らず、問題解決には的確な状況分析が不可欠です。

トラブルが起きたときに、状況判断に必要なデータがなければ、適切な解決策に辿り着くことは困難です。

いざというときのためにも、水質測定のデータは必ず残しておきましょう。

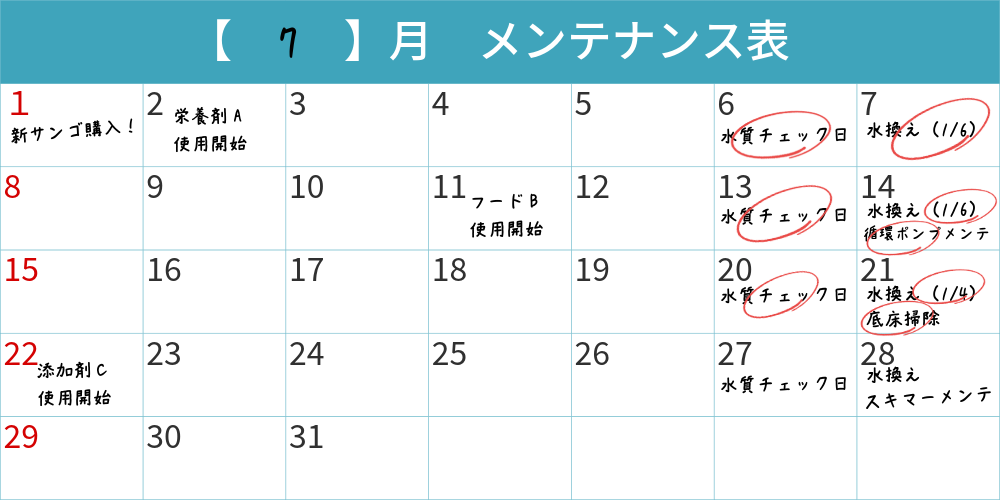

| メンテナンス計画の立案 |

水質の変化パターンを把握することで、水換えやろ材の交換などのメンテナンススケジュールを立てることができます。これにより、無駄のない効率的な管理が可能になります。

事前にある程度のスケジュールを組んでおけば、突然のトラブルを未然に防ぐだけでなく、添加剤などの消耗品の使用量や補充タイミングも把握できるため、コスト管理を「見える化」することができます。

また、使用している機材や用品の使用期限や劣化傾向を記録しておくことで、交換品を事前に準備でき、突然の故障による生体へのダメージを最小限に抑えることが可能になります。

こういった機材の使用開始日のメモは、サンゴや高価な海水魚など、繊細な生体を扱ううえで非常に重要です。

もちろん、機材(ハードウェア)だけでなく、消耗品の使用開始日もメモしておくことが大切です。

特に開封後に劣化が始まりやすい栄養剤やフード類は開封日をしっかりメモしておきましょう。

栄養剤やフードの品質劣化はサンゴや海水魚の健康問題に直結します。

このように、致命的なトラブルを回避するためには、事前のメンテナンス計画が不可欠です。

現在の管理でどのように水質が変化していくのかが把握できれば、手の込んだメンテナンスを適切なタイミングで行うことができるようになります。

水質の安定傾向や生体の成長ペースを記録することで、今後の飼育方針(例:サンゴの追加、魚の導入、新しい機材の導入など)を計画的に進めることができるようになっていきます。感覚ではなく、データに基づいた判断ができるようになることで、飼育の精度と成功率が格段に向上するのです。

計測データを活用して管理できるようになれば、ビギナーを卒業し、中〜上級者レベルの飼育者としてのステップアップができたと言っても過言ではありません。

メンテナンスの項目と計画の立案についての詳細は別記事で解説を予定しています。

| 他者との情報共有 |

水質測定の記録を残しておくことは、自分自身の飼育管理に役立つだけでなく、他者との情報共有においても大きなメリットがあります。

飼育相談をする場合、使用している機材や水質データが不明な状態では正確な判断が非常に難しくなってしまいます。

アクアリウムにおいては同じ種類の生体を飼育していても、使用している機材や環境は人によって大きく異なることから、個別の状況に応じた対応が求められるためです。

ショップスタッフやSNS上のアクアリストとのやり取りの際に、水質の推移、使用機材、添加剤の種類や使用量などの詳細な記録があれば、より的確なアドバイスを受けることが可能になります。

また、珍しい生体や特殊な環境を扱っている場合には、飼育記録が貴重な情報源となります。

海水魚やサンゴの中には、ショップで販売されている一般的な種類であっても、その生態や飼育条件が完全に解明されているわけではありません。

そうした生体の飼育記録は、他の飼育者にとっても参考になるだけでなく、飼育技術の向上や知見の共有にも貢献します。中には論文にも引用できるほどの発見もあるかもしれません。

このように、記録を残すことは単なる自己管理にとどまらず、アクアリウムコミュニティとの連携を深め、より良い飼育環境を築くための重要なステップとなるのです。

海水水槽の水質測定をしよう! まとめ

海水水槽の水質測定結果を記録・活用することは、飼育環境の安定と生体の健康維持に直結する、非常に重要な管理手法です。海水水槽の健康を守るための「健康診断」ともいえます。

定期的な記録によって環境変化を早期に察知できるだけでなく、トラブルの原因追及やメンテナンス計画の立案にも役立ちます。

また、記録を通じて得られたデータは、飼育環境の最適化やコスト管理、さらには他者との情報共有にも活用でき、飼育技術の向上にもつながります。感覚に頼らず、データに基づいた判断ができるようになれば、より確実で再現性の高いアクアリウム運営が可能になります。

日々の小さな記録の積み重ねが、トラブルを防ぎ、理想的な水槽環境を築くための大きな力となるのです。

ぜひ、定期的な水質測定を習慣にして、美しい海の世界を楽しみましょう!

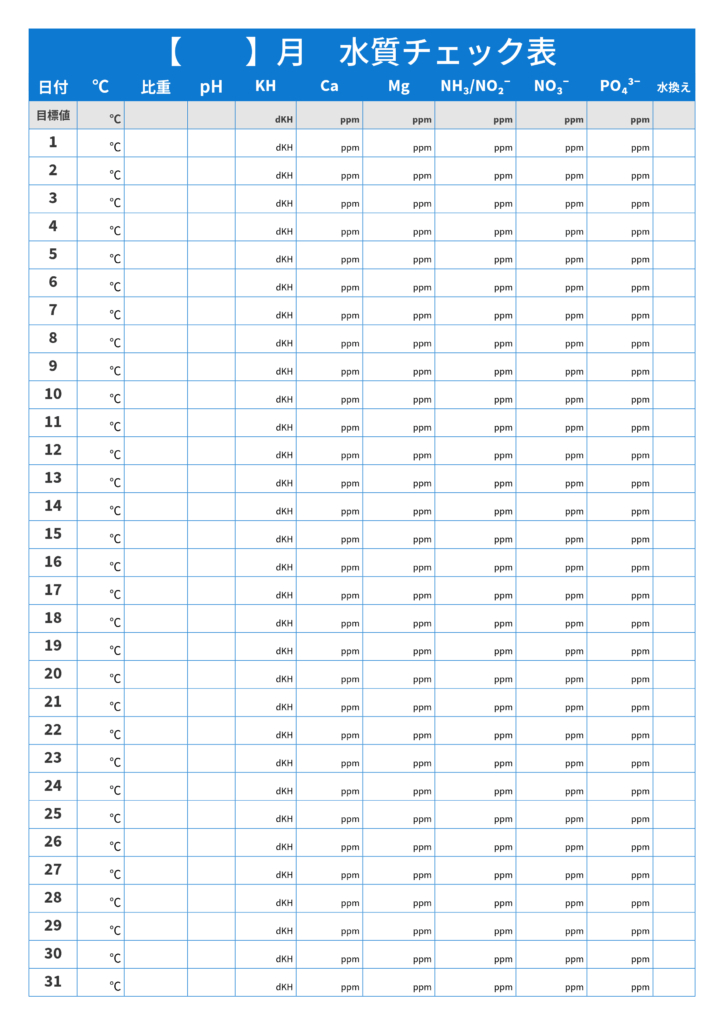

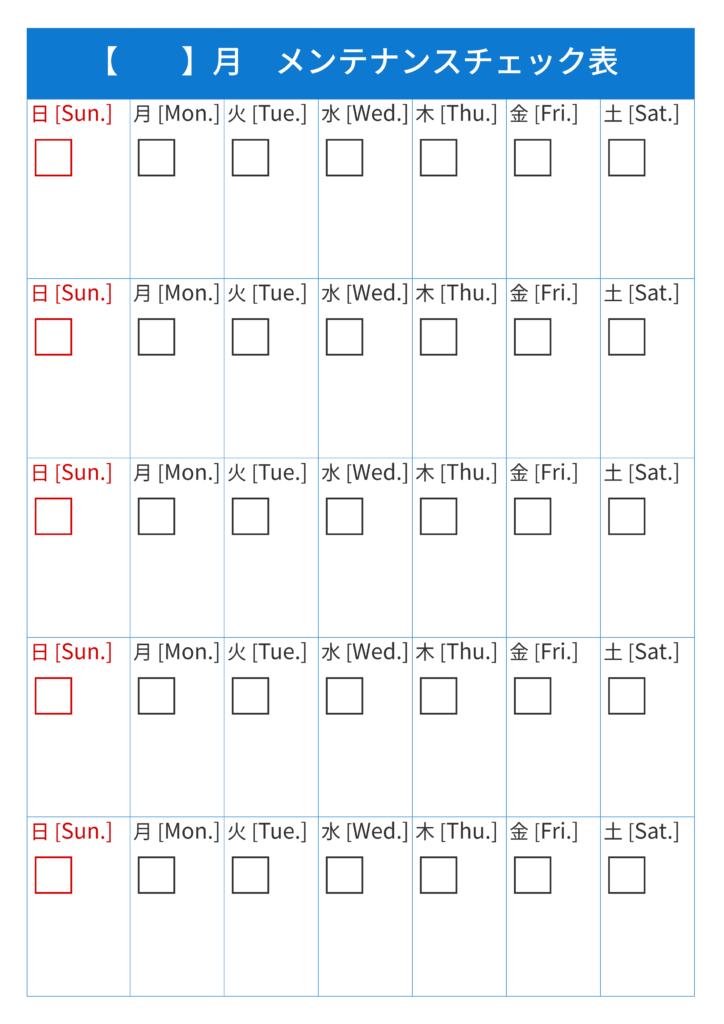

A4サイズで印刷できるチェックシートの画像ファイルです。

個人利用の範囲内で、ご自由にお使いください。

| ※本チェック表は、個人利用および非営利目的での使用に限り公開されています。 商用目的での使用(販売、広告、営利活動等)は一切許可されておりません。 |

※A4用紙の両面印刷に対応し、ファイリングしやすいように余白を設けたpdfファイルはこちら

コメント