ウスカミサンゴは日本ではややマイナーではありますが、海外ではキッカサンゴに並ぶ人気を確立しつつあるサンゴです。近年では日本でも派手なカラーのフラグサンゴが流通しはじめ、少しずつですが認知度も上がり始めています。

今回はちょっとマイナーながら、今後の展開が期待大なウスカミサンゴについて解説していきます。

基本情報

| 流通名 | ウスカミサンゴ |

| 学名 | Mycedium elephantotus |

| 分布 | 紅海、インド洋、日本、南部中央太平洋 |

| グループ | サザナミサンゴ科 |

| 飼育しやすさ | ★★★★☆ キッカサンゴやウミバラと同様に丈夫で飼いやすい |

| 入手しやすさ | ★★☆☆☆ キッカサンゴに比べて、流通は少ない |

ウスカミサンゴはサザナミサンゴ科に属するサンゴで、外見はキッカサンゴによく似ています。

キッカサンゴによく似た見た目をしていることから、英語圏では属名にちなんだMycedium Chaliceの名で呼ばれることもあります。

分布域は非常に広く、南日本の沿岸域から太平洋の広域にわたって記録があります。

ウスカミサンゴとキッカサンゴは、そのよく似た外見から、かつては同じウミバラ科に分類されていました。

しかし、近年の遺伝子調査により旧ウミバラ科は2つの系統が入り組んだ分類群であることが判明し、キッカサンゴはオオトゲサンゴ科キッカサンゴ属に。ウスカミサンゴはサザナミサンゴ科ウスカミサンゴ属と、類縁が大きく離れた分類群へと再分類されたのです。

つまり、形状が似ていたのは類縁が近い関係のサンゴというわけではなく、まったく違う種類のサンゴが環境適応により収斂進化したものだったのです。

Echinophyllia aspera

Mycedium elephantotus

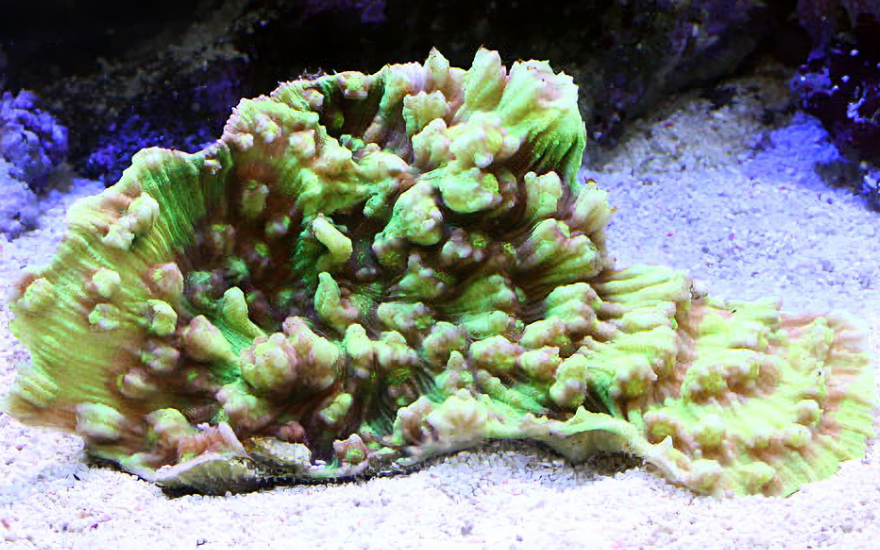

ウスカミサンゴとキッカサンゴの見分け方については後ほど記述しますが、ウスカミサンゴもキッカサンゴ同様に非常に丈夫なハードコーラルです。アクアリウムにおける分類はLPSですが、大きく成長するとコモンサンゴのように巻いて立体的な形状になります。

象の耳のような大きな群体を形成することからelephantotusの種小名が付けられています

また、ウスカミサンゴは生態がキッカサンゴと非常によく似ているだけあって、カラーバリエーションも同等といえるほど多岐に渡ります。

飼育要件

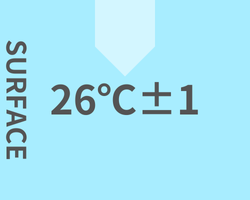

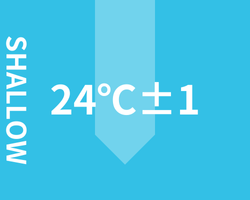

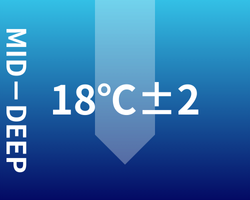

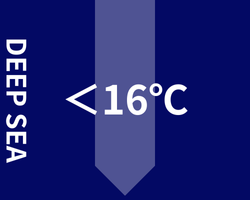

| 自生地の環境 / Habitat Sea Area |

・光合成のみでは栄養が不足しやすい傾向があります。

・小まめな給餌や栄養剤の使用で調子が上がりやすくなります。

| 適正水温 / Water Temperature |

・一般的なサンゴが好む水温を維持します。

・水温が28℃を超えるとRTNやブラウンジェリー発症のリスクが高まります。

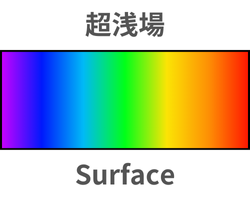

| 光色のセッティング / Lighting Spectrum |

※実際には水深10m程度の浅場にも生息しますが、光が届きにくい中栄養海域に生息しています。

| PARの目安 | 100~150 |

・光量は弱~中程度。光が強すぎると強光障害を起こす可能性があります。

・赤や黄色などの蛍光色の色揚げを強化するならシアン~グリーンの光を増やしましょう。

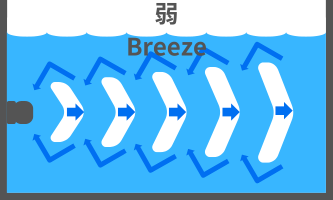

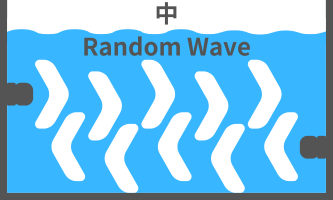

| 水流 / Water Flow |

・コントローラー付きサーキュレーターの使用推奨。

・共肉の上にゴミが堆積しないよう、ランダムで複雑な水流を当てるようにしましょう。

・SPS的な骨格形成を行うため、コモンサンゴなどが好むような強めの水流でも問題ありません。

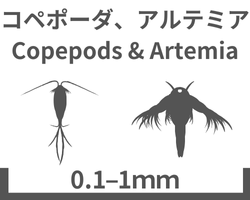

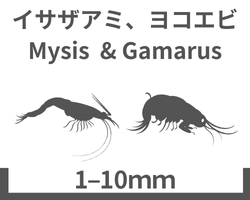

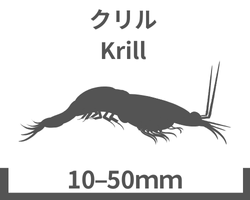

| エサの種類とサイズ / Feeding Menu |

・動物質中心で消化吸収しやすいサイズのエサを与えます。

・ポリプ自体はLPSとしては小さめなので、パウダー~顆粒サイズのエサが適しています。

・給餌の頻度は2~3日に一度程度を目安に。給餌量は残餌が出ない程度の少量に留めます。

カラーバリエーション

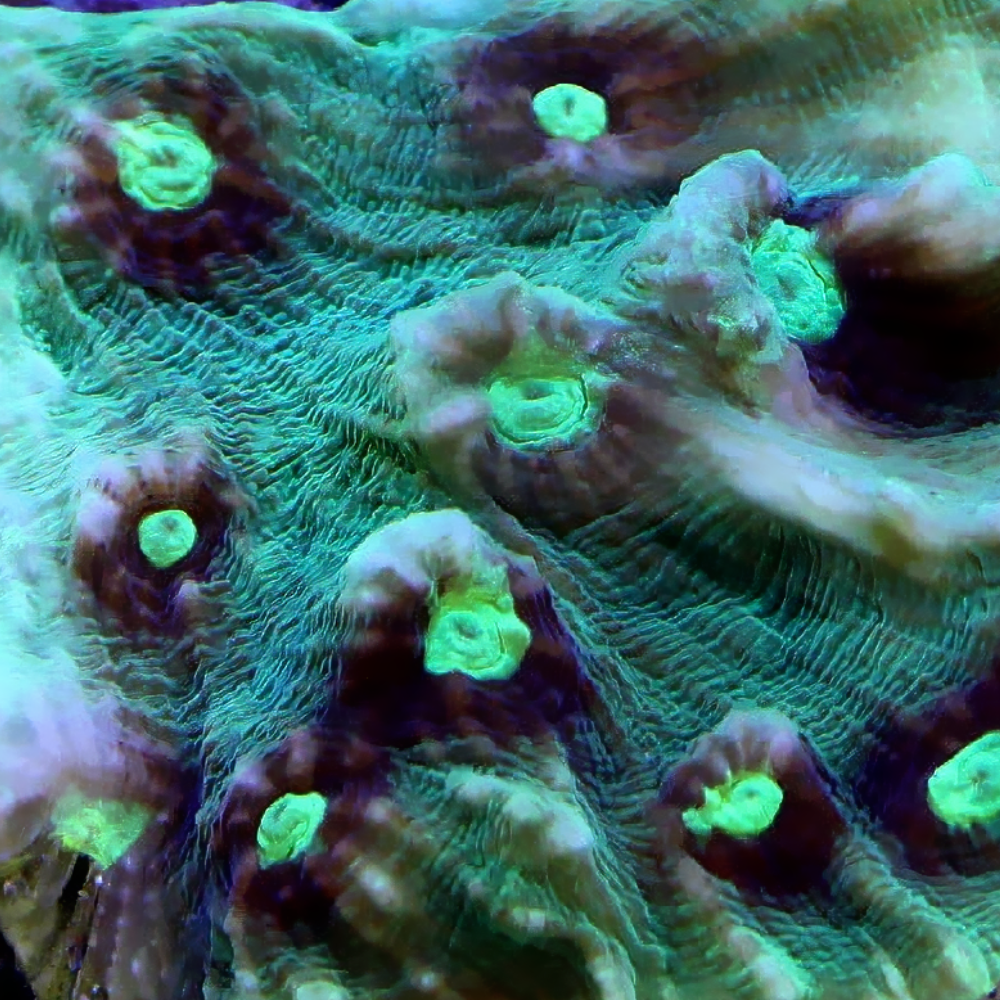

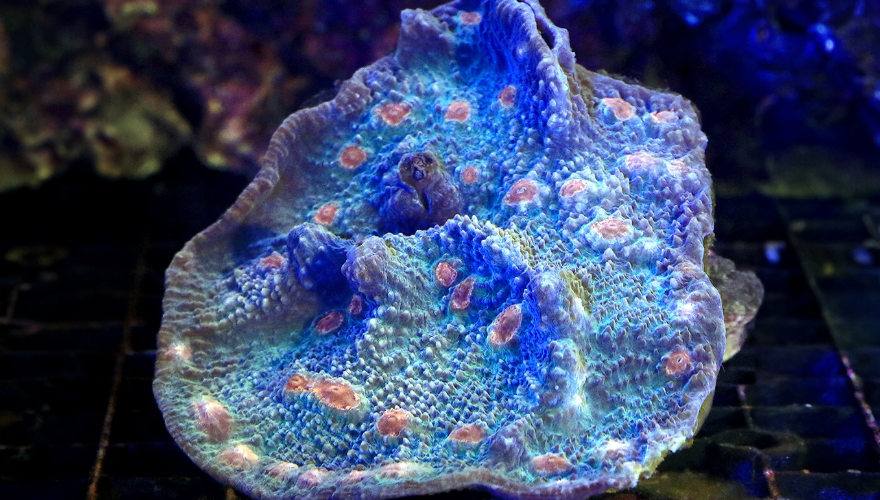

ウスカミサンゴは、キッカサンゴ同様にさまざまなカラーバリエーションがあります。

しかし、日本での流通量はあまり多くなく、キッカサンゴの名前で流通するサンゴの中にウスカミサンゴと思われるものが混じる程度なのが現状です。

主に共肉とポリプのマウスの色が分かれるパターンが多く見られますが、海外ではキッカサンゴのレインボーのような派手なカラーが入り混じるものも見られます。

キッカサンゴとの見分け方

ウスカミサンゴはキッカサンゴとよく似た外見をしており、混同されて扱われることもあります。

ここではキッカサンゴとの見分け方について触れていきましょう。

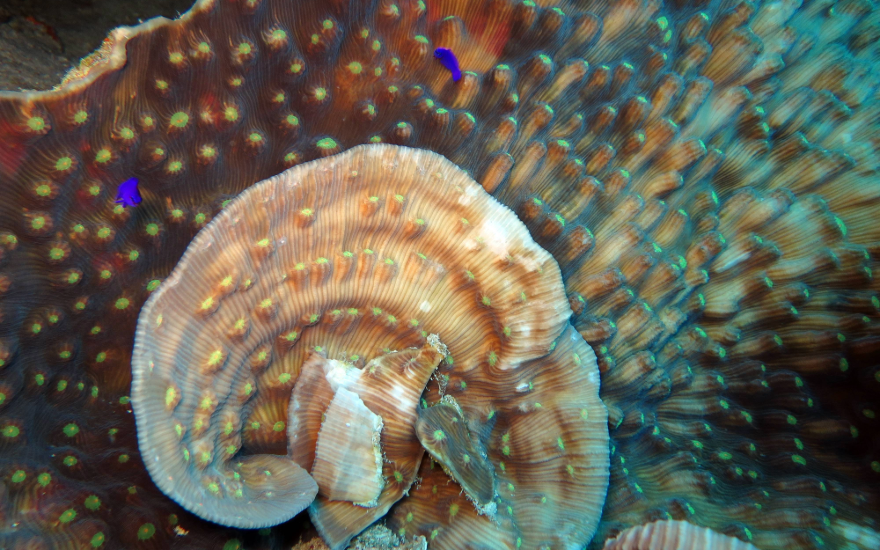

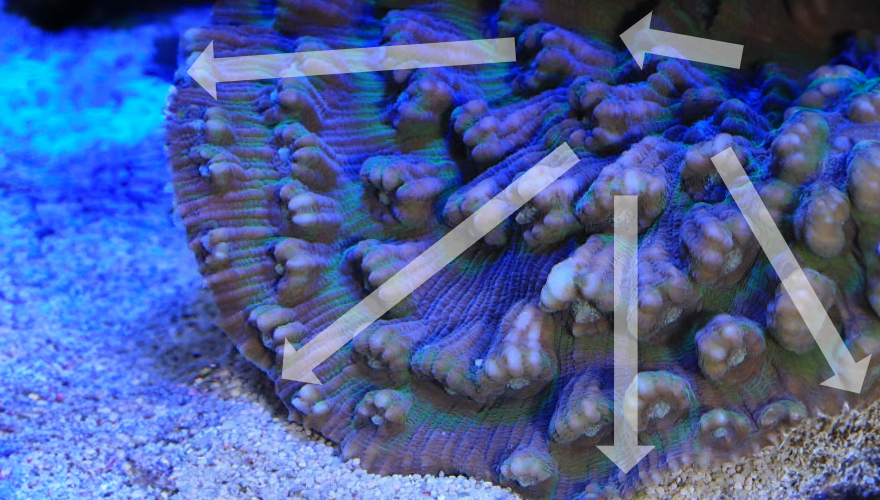

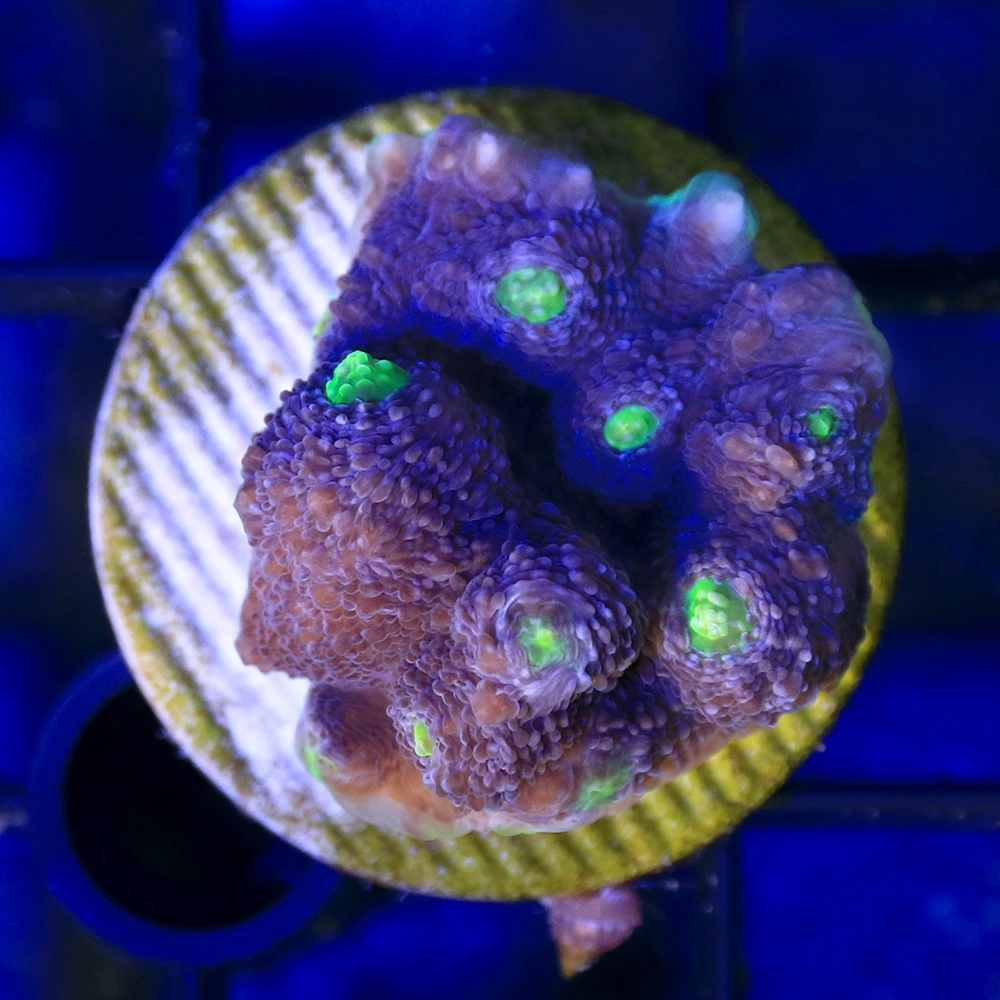

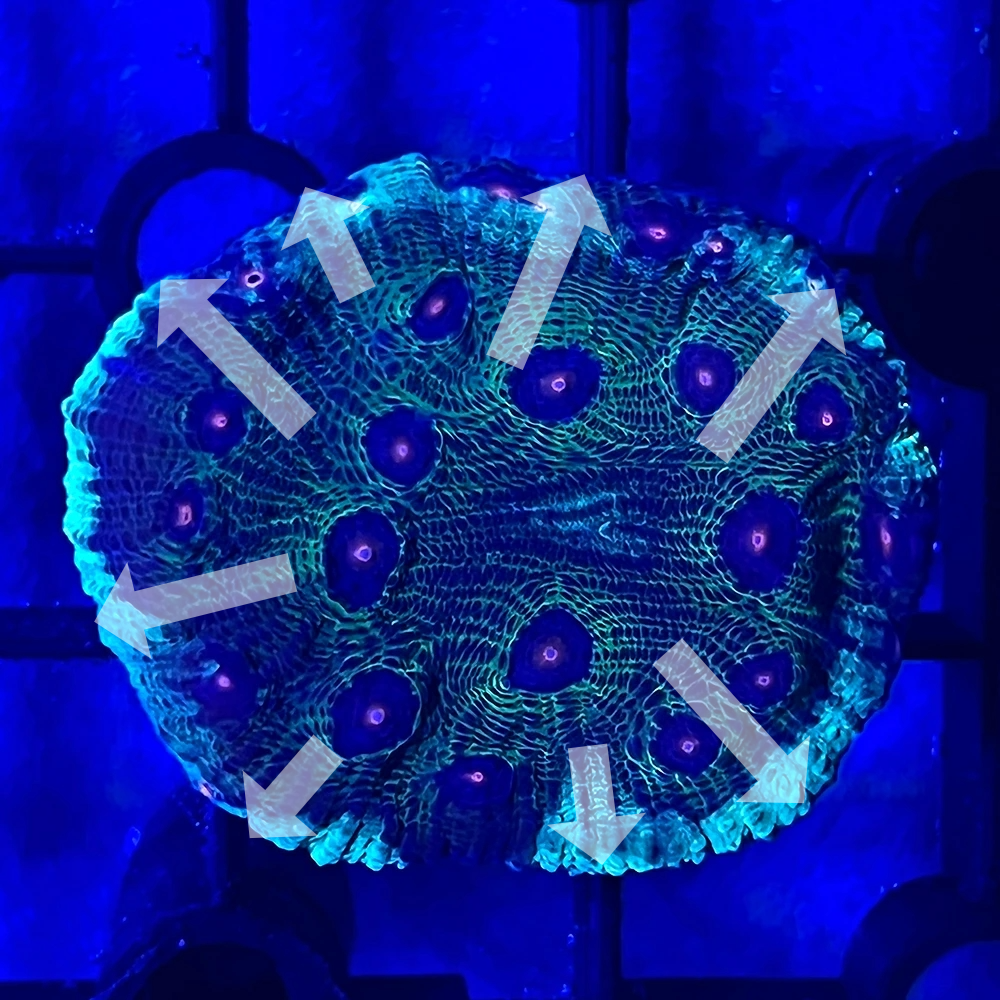

ウスカミサンゴの特徴は「盛り上がったポリプが群体中心部から外側へ向く」ことにあります。

群体全体で見た場合に、盛り上がったポリプが規則性のある方向(外側)へ向いていることが見て取れます。

また、ポリプ周囲の骨格に筋状の凹凸が目立つことも特徴のひとつとなります。

①ポリプが盛り上がり外側(規則性のある方向)を向く

②ポリプ周囲の骨格に筋状の凹凸が目立つ

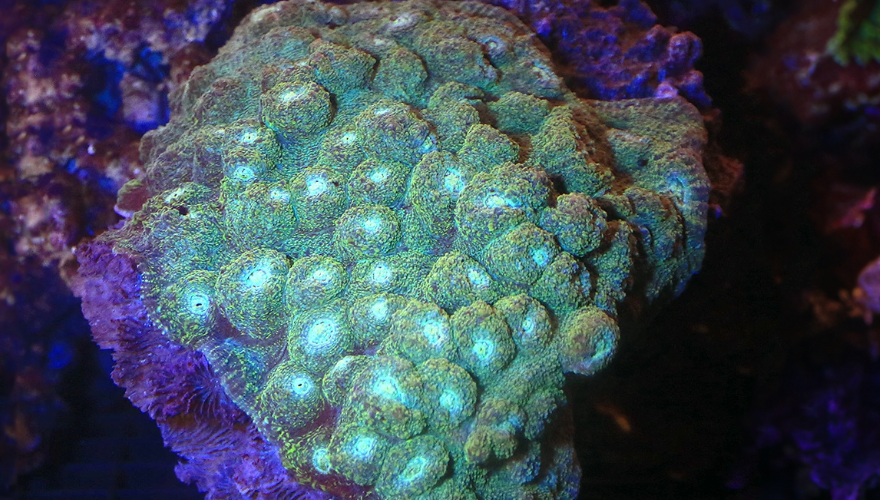

一般的なキッカサンゴ(Echinophyllia aspera)はポリプがあまり盛り上がらず、骨格に埋没しているような形状が多く見られます。まずは、この点で見分けることができます。

①ポリプが盛り上がらず、骨格内に埋没するような形状になる

②骨格に筋状の凹凸はあまり強くなく、トゲ状の突起が発達しやすい

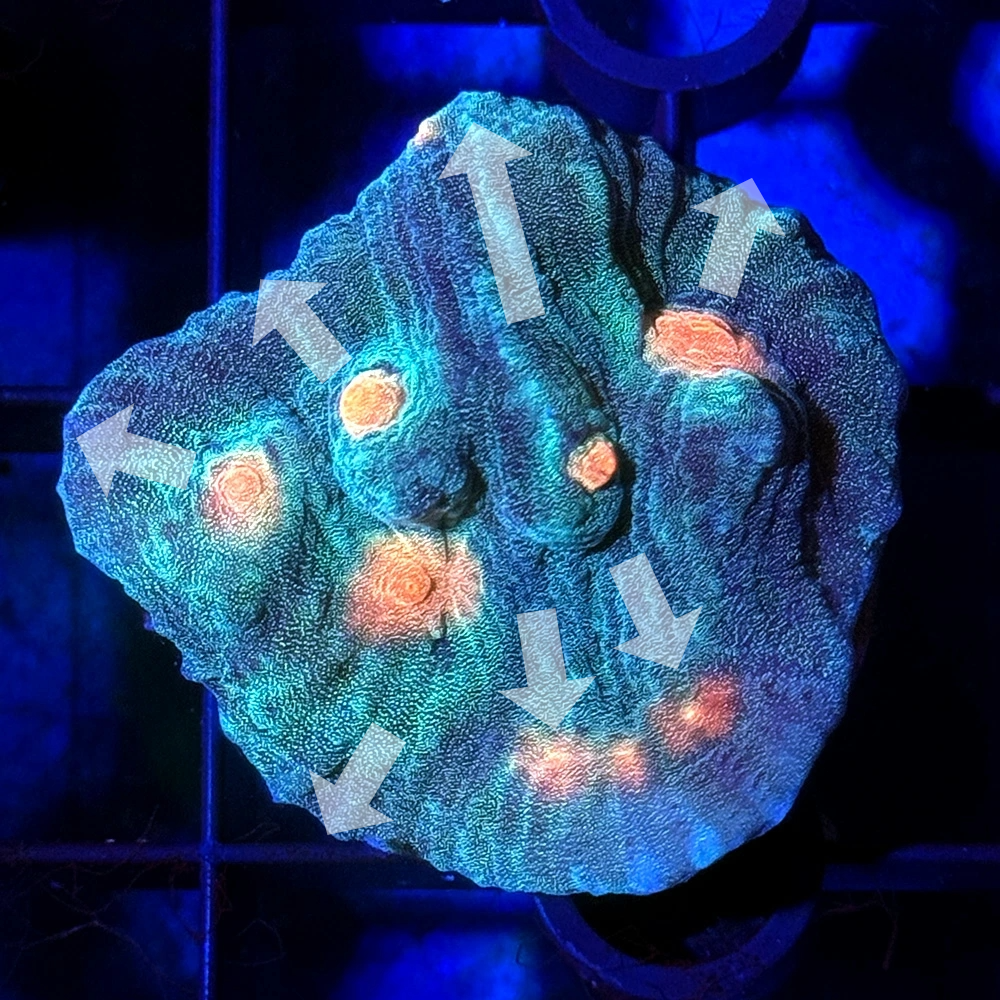

若干ややこしいのがアバレキッカサンゴ(Echinophyllia cf. orpheensis)と、それに近縁なE. orpheensisです。

このタイプはキッカサンゴ属でありながら、ウスカミサンゴのようにポリプが盛り上がるという特徴を持っています。

一見すると非常によく似ているのですが、ウスカミサンゴと見分けるポイントは「ポリプの向きに規則性がなく、それぞれが不規則な方向を向いている」ということです。

※ポリプの骨格が大きく盛り上がるが、不規則な方向を向く

E. orpheensisとそれに近いアバレキッカサンゴはポリプ周辺だけ見るとウスカミサンゴのように見えるものもいますが、共肉(骨格)の部分を見ると実はかなり質感が変わります。

ウスカミサンゴは遺伝子的な分類ではウミバラに近い系統でもあることから、ウミバラのように筋張った質感の群体がしばしば見られます。

このように大きな群体であれば、ポリプの向きや共肉(骨格)の質感など、特徴をしっかり押さえてしまえば判別は難しくありません。

しかし、フラグ化されたものは小さい群体にカットされていることからウスカミサンゴ特有の「ポリプが盛り上がり、中心部から放射状に外側へ向く」という特徴がわかりにくくなっています。

フラグ化されたウスカミサンゴではポリプが盛り上がっていないことがよくあるため、群体に入る筋状の模様を目印にすると見分けやすくなります。

さらに筋状の模様に沿ってポリプが外側を向くような配列が見て取れれば、ウスカミサンゴである可能性は高くなります。

フラグサイズでは見分けが難しくなるウスカミサンゴですが、これらのポイントを押さえて観察することで判別がしやすくなるかと思います。

リーフタンクにおける飼育のポイント

ウスカミサンゴの飼育におけるポイントは、形状、性質共によく似たキッカサンゴに準じます。

また、ウミバラに近い種類だけあり本種も丈夫で飼いやすいサンゴです。

骨格の形状はコモンサンゴのように巻いていく傾向があることから、強めの水流を当てると骨格の発達を促すことができます。

しかし、形状はSPSのようなサンゴですが、元々の生息環境はプランクトンが豊富な中栄養海域でもあるため、栄養要求量はやや高めなため、栄養剤を浸み込ませたサンゴ用パウダーフードを与えると調子が上がりやすくなります。

さまざまなLPSやソフトコーラルにオススメできる組み合わせです

また、共肉が痩せているものは体力が落ちているため、いきなり給餌するのは逆にサンゴを弱らせてしまうことがあります。まずは栄養剤のみでサンゴの体力を整え、固形エサを消化できる体力が備わったらパウダーや顆粒のエサを与えるようにしましょう。

ウスカミサンゴまとめ

ウスカミサンゴ自体はまだまだマイナーなサンゴではありますが、近い生態を持つキッカサンゴが既に育成方法が確立されていることもあり、飼育難易度はそれほど高くはありません。

ハードコーラル初心者でも比較的安心して飼えるLPSと言えます。

日本では派手なカラーバリエーションもキッカサンゴほど見られる機会は少ないですが、ウスカミサンゴ熱は少しずつ盛り上がりを見せており、これからが熱いサンゴでもあります。

また、キッカサンゴに近い生態を持つということからも、ほぼ同等の色揚げの素質を持っています。

それは色揚げ次第で新しいフラグ品種を作り出せるポテンシャルが充分にあることも意味しています。

「素質ありそう!」と思えるウスカミサンゴを見つけたら、ぜひ飼育と色揚げにチャレンジしてみてください。

コメント