LPSとしては非常に飼いやすく、派手なカラーバリエーションも多いことから大人気のサンゴです。

オーストラリア産ということもあり流通するものは高価な個体が多く、LPSとしては高嶺の花と言えるサンゴですが、そのイメージと裏腹に実は非常に飼いやすいサンゴでもあります。

本記事ではそんなスコリミアの種類についての詳細と、飼い方について解説していきます。

基本情報

| 流通名 | スコリミア |

| 学名 | Homophyllia australis |

| 分布 | 太平洋の熱帯海域 ※スコリミアの名前で流通するものはオーストラリア北部沿岸産 |

| グループ | ハードコーラル(LPS) |

| 飼育しやすさ | ★★★★★ 体力がある個体は非常に丈夫で飼いやすい |

| 入手しやすさ | ★★★★★ よく見かける |

| 備考 | 長期飼育には定期的な給餌が有効 |

LPSとしては非常に人気の高い種類でオーストラリア北部沿岸産のものがスコリミアと呼ばれ流通しています。

近年、分類が見直されScolymia属からHomophyllia属へと変わりましたが、流通名は変わらずスコリミアが使われています。

同属とされていただけあってスコリミア(Homophyllia australis)とそっくりな見た目をしています

学名ではアザミハナガタサンゴ(Homophyllia australis)と同種とされていますが、アザミハナガタの名前で流通するものと比べて共肉表面の突起状ヒダがあまり目立たず柔らかな雰囲気となっているのが特徴です。

ポリプが連なる群体で生活している種類が多いサンゴの仲間では珍しく、基本的にはポリプ単独の個体で存在しているのも大きな特徴といえます。※稀に複数個のポリプが融合したものも見られます。

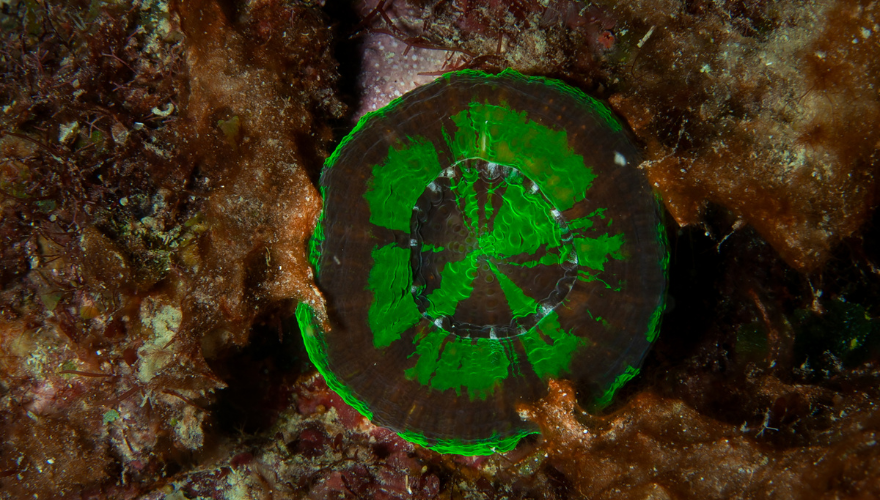

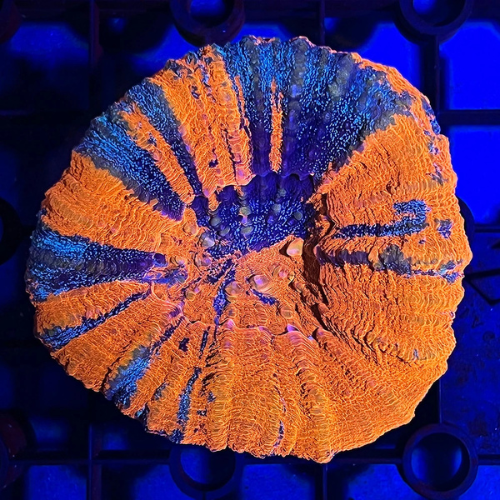

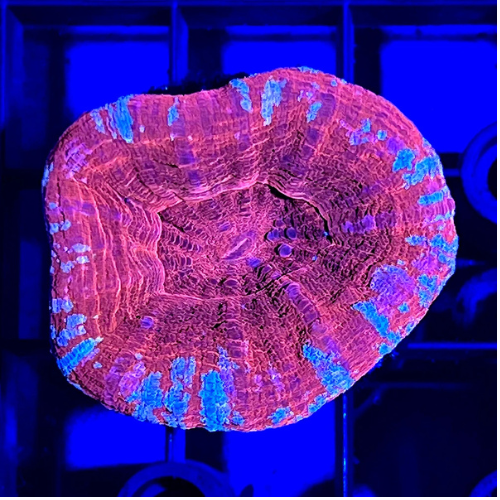

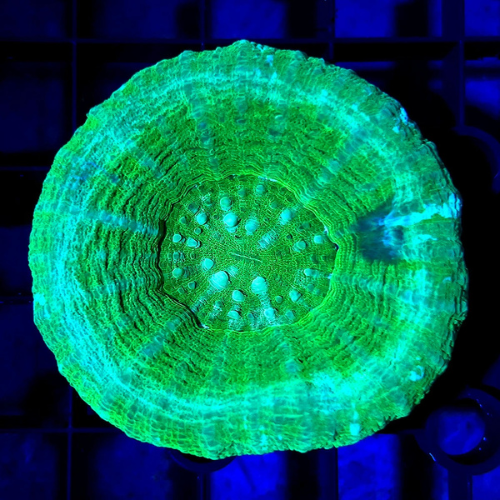

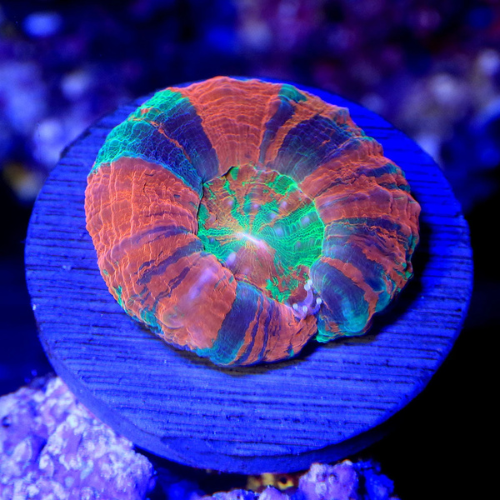

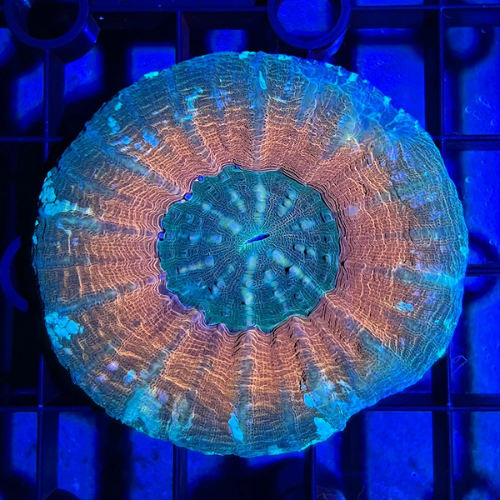

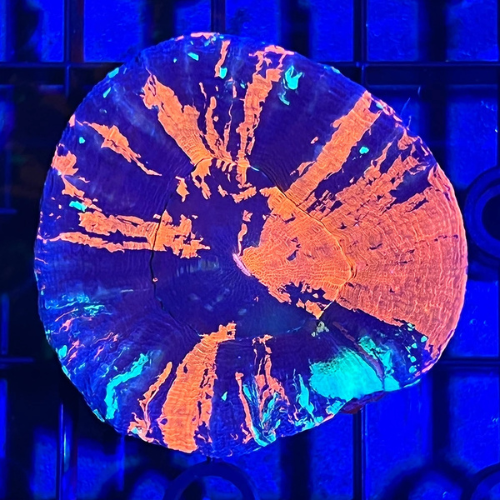

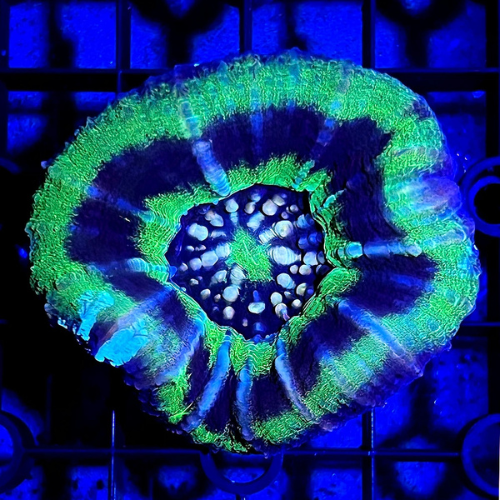

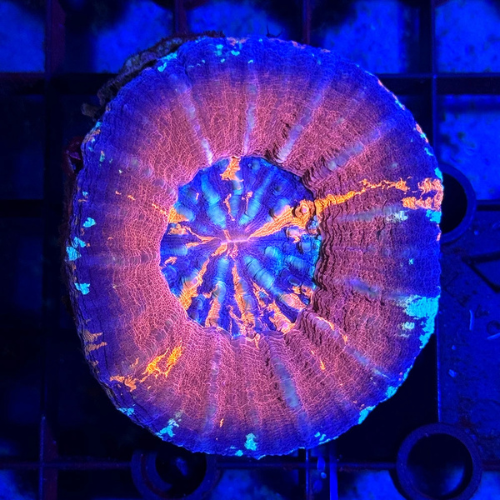

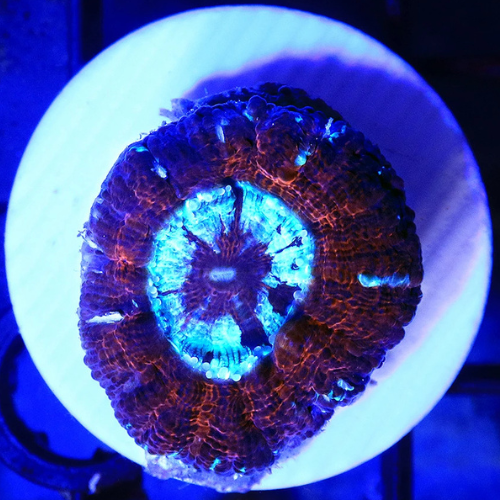

カラーバリエーションも非常に多く、グリーンを基調としたものから赤やオレンジ、黄色などが複雑に入ったものまでコレクション性が高いことから日本国内だけではなく海外でも人気の高いサンゴです。

カラーバリエーション

飼育要件

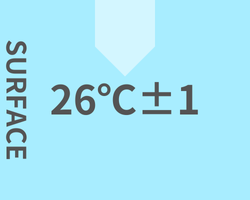

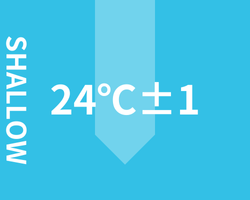

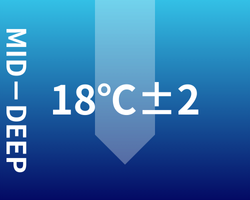

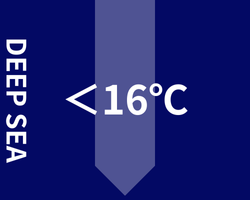

| 自生地の環境 / Habitat Sea Area |

・光合成のみでは栄養が不足しやすい面があります。

・給餌や栄養剤の使用で調子が上がりやすくなります。

| 適正水温 / Water Temperature |

・一般的なサンゴが好む水温(24℃前後)を維持します。

・28℃を超えるとブラウンジェリーを発症しやすくなります。

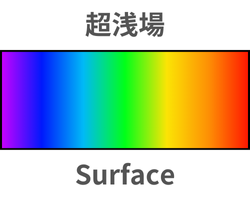

| 光色のセッティング / Lighting Spectrum |

| PARの目安 | 80~150 |

・光量は中程度。蛍光色がきれいに出る程度で問題ありません。

・サンゴの蛍光色素に対応した光色のものを使用しましょう。

・色揚げを強化するならシアン~グリーンの光を増やしましょう。

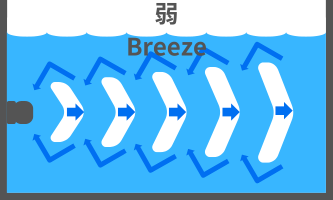

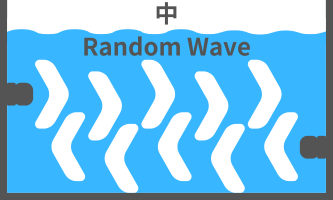

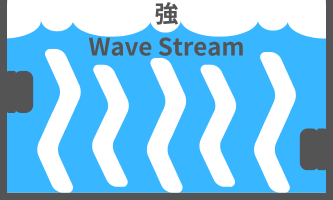

| 水流 / Water Flow |

・コントローラー付きサーキュレーターの使用推奨。

・強すぎる水流は好みませんが、ポリプが左右に揺れるような水流をつけましょう。

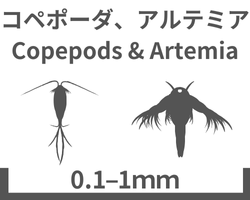

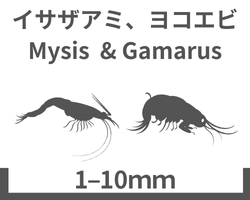

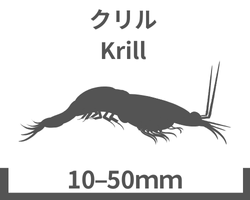

| エサの種類とサイズ / Feeding Menu |

・光合成だけでは栄養が不足しがちになります。小まめな給餌を行うと体力も付き飼育しやすくなります。

・給餌のタイミングは2~3日に一度程度でも問題ありません。

・痩せて体力がないようであれば、給餌ではなく先に栄養剤によるトリートメントを行いましょう。

・大きめの固形エサは消化に体力を使うため、調子の良い個体限定としてください。

リーフタンクにおける飼育のポイント

オーストラリア産ということで販売価格が非常に高いサンゴではありますが、性質は非常に強健でLPSの入門種としてもおすすめできるほど丈夫です。

必要な設備や環境は一般的なソフトコーラルが飼育できている水槽であれば問題はなく、ポリプの大きなLPS共通の特徴として給餌を行っていれば共肉が痩せてくるということもほとんどありません。

ただし、購入時に共肉が痩せている個体は体力が著しく低下しているため、いきなり固形のエサを与えるのではなく液体の栄養剤を使用して基礎体力をつけさせるトリートメントを行いましょう。

痩せている個体へ消化にエネルギーが必要な固形エサを与えてしまうと、体力を使い果たして死んでしまうことがあります。この点に注意すれば高価なスコリミアの飼育もそれほど怖くはありません。

トリートメントに自信がない方は、カラーよりも共肉がふっくらしているかどうかを確認して購入するようにしましょう。

スコリミアのトリートメント

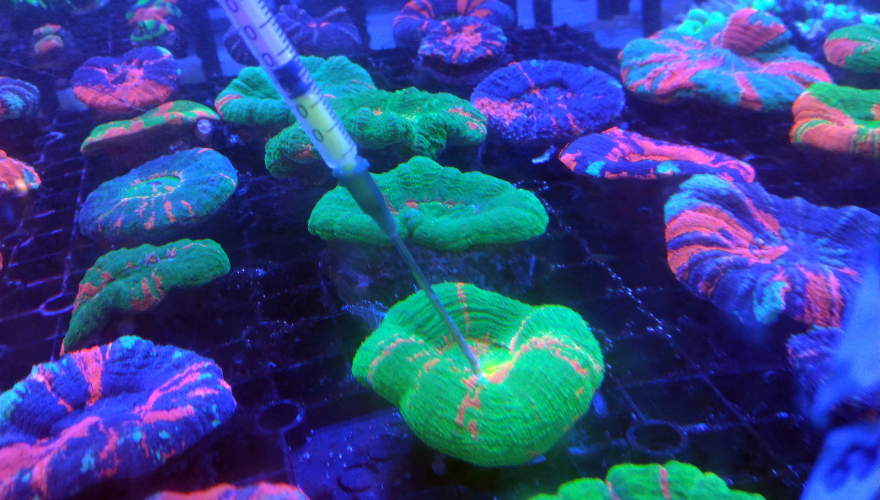

サンゴ用栄養剤はスポイトを使いピンポイントで吹きかけるようにして与えましょう。

栄養剤は原液を直接吹きかけるよりも、水槽内の海水を計量カップに取り希釈してから吹きかけると浸透圧の違いによるショックを与えにくくなります。

スコリミアへの給餌

栄養剤で体力を整えたら消化に負担が少ない粒の小さなフードを少量から与えます。

エサの匂いを嗅がせて「すぐにポリプを開いてくる」ようなら固形エサを与えても大丈夫です。

共肉が膨らんできたら次第に粒を大きくしても問題ありません。

しかし、あまり粒が大きすぎるものを与えてしまうと消化不良を起こして残餌を吐き出してしまい、スコリミアの体力消耗と水質悪化を同時に招いてしまうので注意しましょう。

褐虫藻と共生していない陰日性サンゴに比べれば餌の要求量は少ないので、1週間に2~3回ほどを目安に。

共肉がふっくらして充分に栄養が摂れているようであれば給餌回数を減らしても問題ありません。

スコリミアへの照明

スコリミアの楽しみ方はその美しいカラーにあるといっても過言ではありません。

では、どのようにして美しいカラーを楽しむのか?

そのポイントは照明にあります。

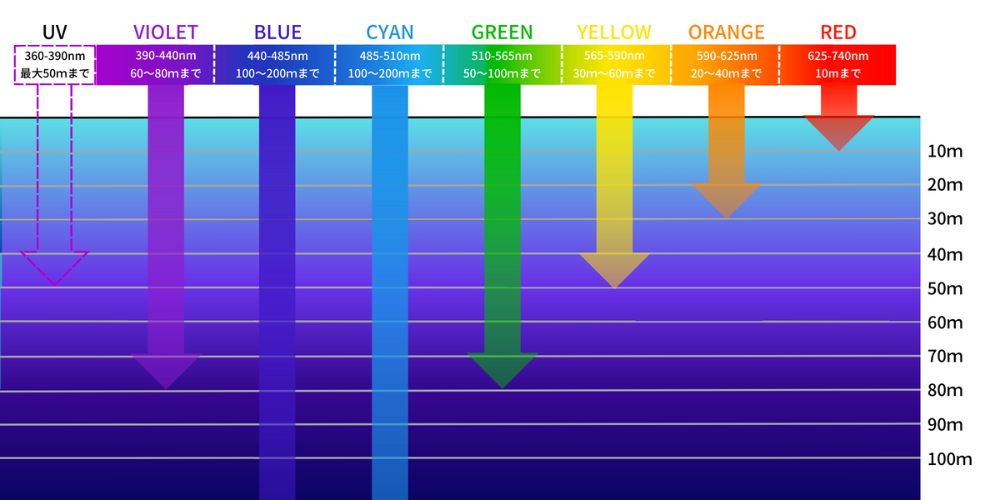

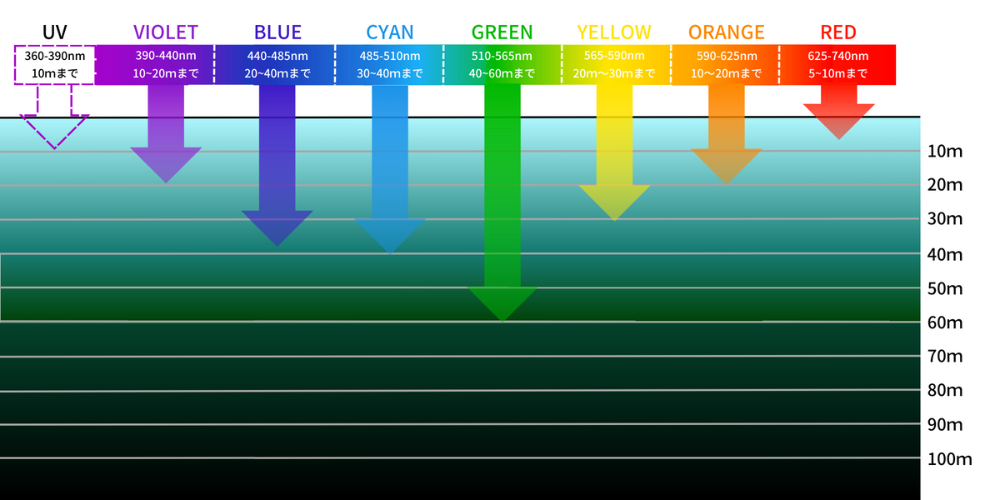

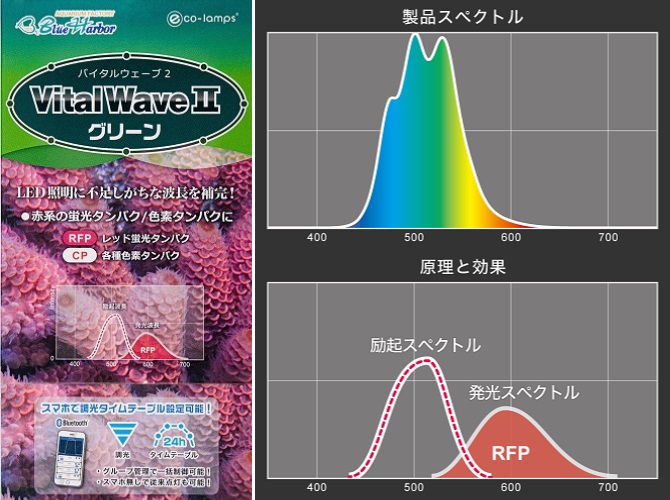

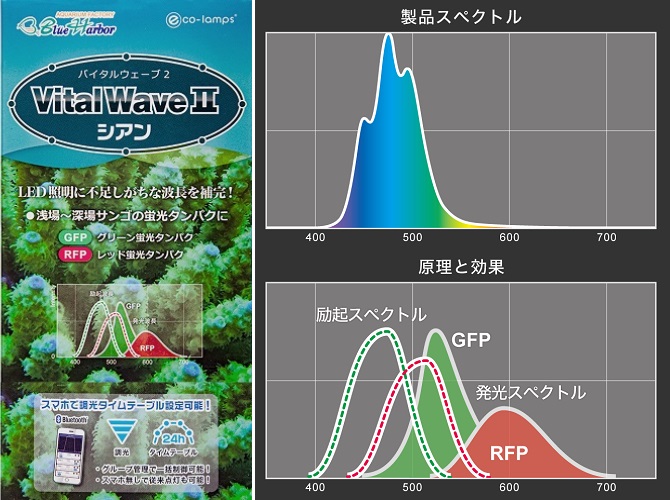

一般的にサンゴの蛍光色を引き出すには青い光を当てると言われています。

しかし、青い領域のみの光では蛍光グリーンは強く出るようになりますが蛍光オレンジや蛍光レッドといったカラーはあまり発達しません。

そこで、スコリミアの美しい蛍光カラーを真に楽しむには青だけではなく青緑(シアン)~緑の領域の光を強化するようにしましょう。

スコリミアをはじめとしたLPSの仲間はプランクトン豊富な海域に生息している種類が多く、このような海域では表層部にいる植物プランクトンによって青い光が吸収されてしまうため緑~シアンの領域の光が目立つようになります。

この緑~シアンの光に対応したのがRFP(蛍光レッドタンパク質)で、このタンパク質はGFP(蛍光グリーンタンパク質)から発達していくことが知られています。つまり、蛍光グリーン単色の個体に蛍光レッドの色が混じり始めるといったことが起こりえるのです。

また、GFPとRFPが混じりあうことで蛍光オレンジに見えるようになったという報告もあります。

LPSにカラフルな蛍光色のサンゴが多くみられるのは、このような光環境に適応した結果とも言えるのです。

スコリミア まとめ

販売価格では非常に高価な個体が多いスコリミアですが、性質は強健で飼育自体はコツを掴んでしまえばそれほど難しくはありません。給餌を行うことで愛着も湧きやすく、はじめてのサンゴとしても向いています。

ですが、その美しさを最大限に楽しむためには従来の青い光だけでは不足してしまうことがあります。

給餌というポイントを押さえつつ光環境を整えることで、さらに美しい姿を見せてくれるようにもなります。

是非、この魅力的なサンゴを楽しんでみてください。

コメント