海水魚やサンゴを新しく水槽に導入する際、「水合わせ」は非常に重要なステップです。

水質や温度の急激な変化は、生体に大きなストレスを与え、最悪の場合は命を落とすこともあります。

この記事では、サンゴと海水魚それぞれに適した水合わせ方法を詳しく解説します。

目次

「水合わせ」とは?

水合わせとは、サンゴや魚などの生体を水槽に新しく導入する際に、水質や水温の急激な変化を和らげるための作業を指します。

特にサンゴやシュリンプなどの無脊椎動物は、水質の変化に敏感です。

魚は比較的寛容ですが、水合わせ作業はしておくに越したことはありません。

なぜ水合わせが必要なのか?

水槽と購入先(ショップや通販)の水質は、pH、塩分、温度などが微妙に異なります。

生体はその違いに敏感で、急激な変化は状態を崩したり、病気の原因になるためです。

特に魚やエビはpHショックを起こすとエラの機能不全が起こり、呼吸困難に陥ってしまう可能性があります。

浸透圧の急激な変化も細胞にダメージを与えます。

ですが、「水合わせ」を行うことにより、これらのリスクを軽減できます。

水合わせは、生体が新しい環境に徐々に慣れるための必須のプロセスといえます。

海水魚の水合わせ方法

生体の種類によって、水合わせの方法は少し異なります。

マリンアクアリウムでの生体導入において、海水魚の水合わせ方法は最も基本的な手順となります。

エビやヤドカリなどの甲殻類も基本的にこの方法が使えますが、海水魚以上に水合わせ時間を長くとるなど、より水質の変化には配慮する必要があります。

用意するもの

袋ごと水槽に浮かべて温度合わせ(15〜30分)

- 水温差をなくすため、袋を水槽に浮かべて温度を合わせます。

袋の水と魚をバケツに移す

- 生体を袋ごとバケツに移し、袋の水も一緒に入れます。

点滴で水槽の水を少しずつ追加(1〜2時間)

- エアーチューブを使い、点滴のような形で水槽の水を1秒に1滴程度のペースで、バケツに滴下します。

- エアーチューブと一方コックを接続し、コックのついていないほうを水槽に入れ、コックのついている方から水を少しだけ吸い上げます。

- 吸い上げたらすぐに口を放します。こうすることでサイフォンの原理により、水がエアーチューブ内を通ります。

- 一方コックで吸い上げる水の量を調節し、水槽の水を1秒に1滴程度のペースでバケツに滴下します。

- これを1~2時間続けます。

- 水温に対し外気温が極端に低い場合は、ヒーターなどで保温もしてください。

- 水温に対し外気温が極端に高い場合は、そもそも海水魚の飼育に適さない環境である可能性があります。

魚を水槽へ移す

- 1~2時間程度の滴下が終わったら、水合わせは完了です。

- 生体だけをプラケースで掬い、水槽に移します。バケツの水は捨ててください。

- 海水魚は網で掬うと、体表にダメージを負うものがいます。(ハギ類やテンジクダイ類はその傾向が顕著です。)

網で掬うよりもプラケースで水ごとすくい、手でそっと水槽に放すとダメージが少ないです。

丈夫な海水魚向けの水合わせ方法(簡易版)

基本的には上述の水合わせ方法をマスターするのが望ましくはありますが、エアーチューブや一方コックなど必要な器具が多くなるのが難点です。

スズメダイやハゼ類などの比較的丈夫とされる魚種に関しては、別途器具の用意を必要としない以下の方法でも、ある程度代替が可能です。

この方法はタイドプールに生息するものなど、比重の変化が激しい環境にも適応できる魚種向けの方法となります。

スズメダイ、ハゼ、ギンポ類は比較的この方法でも問題ない種が多いです。

あらゆる魚種に適用できるわけではない、という点にご注意ください。

温度合わせ(15〜30分)

- 魚が入った袋をそのまま水槽に浮かべて、水温を合わせます。

- 直射日光を避け、袋が転倒しないように注意してください。

水を少しずつ追加(15〜45分)

- 袋を開けて、袋の水を半量捨て、捨てた量と同じ量の飼育水を入れます。

- 約15~30分おきにこれを繰り返します。

魚を水槽に移す

- 魚を網などでそっとすくって水槽に移動させます。

- 生体だけを網などで掬い、水槽に移します。バケツの水は捨ててください。

※スズメダイやハゼ、ギンポなどは、網で掬っても深刻なダメージを受けることは少ないです。

この簡易水合わせ法は、比較的丈夫な魚種に限定して使用できる方法です。

繊細な魚や甲殻類などには、やはり先述した点滴法などの丁寧な水合わせが推奨されます。

こちらは道具がないときにもできる水合わせ方法の一つとして、参考程度に知っておくと良いでしょう。

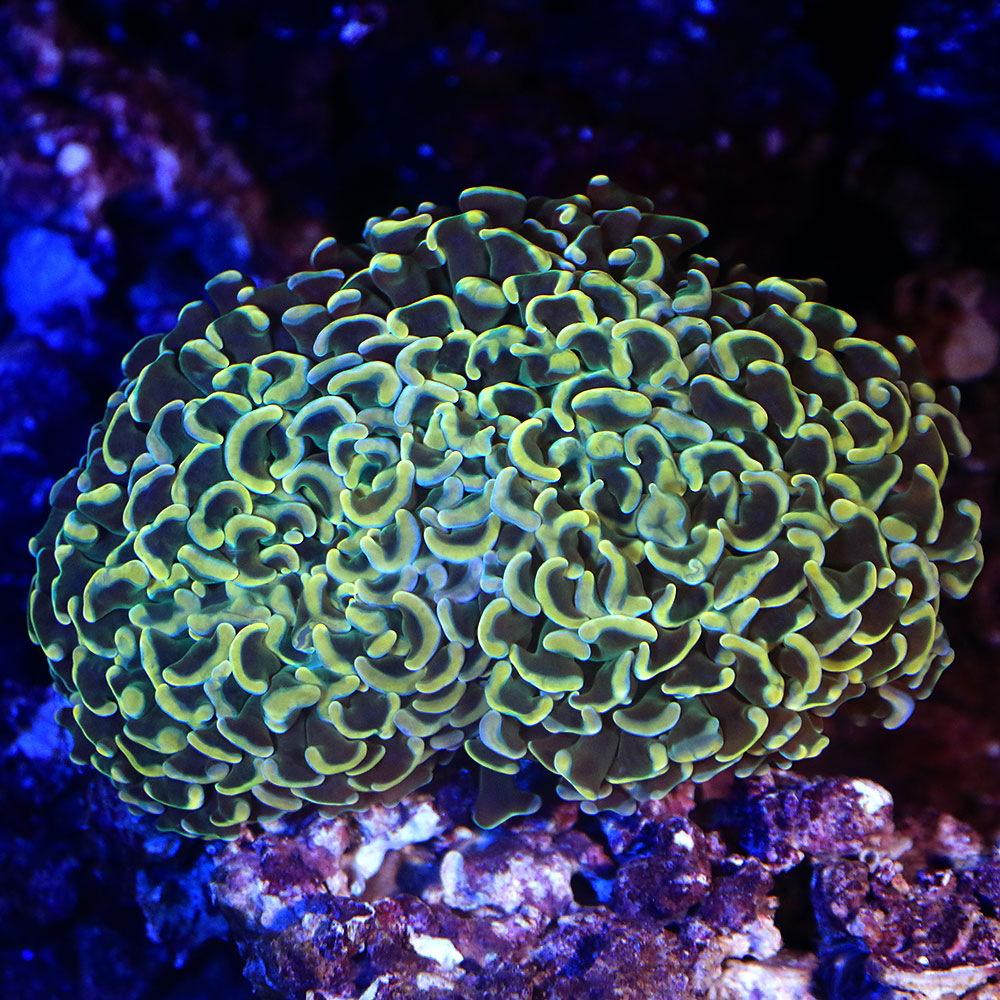

サンゴの水合わせ方法

サンゴは魚以上に水質に敏感な生体ですが、導入時に必ずしも点滴式の水合わせを行う必要はありません。

魚やエビで点滴式の水合わせを行う理由は「pHショック」と「比重の違いによる浸透圧ショック」を和らげる狙いがあります。

サンゴの場合は循環系を持たないシンプルな体構造であることから、pHショックによる酸欠症状を起こしにくいため、点滴式の水合わせは省いても問題ありません。

ただし、サンゴが入った袋の海水と、導入する水槽の比重が大きくズレている場合(※例:1.023⇒1.026など)は、点滴式の水合わせを行って比重を合わせたほうがサンゴへの負担が減ります。

「水温をしっかり合わせる」ことと、「ディッピングによる寄生虫対策」の2点が重要です。

サンゴのディッピングは「水温と比重が合った海水を使う」ことになりますので、その点を押さえていれば大丈夫です。

用意するもの

温度合わせ(15〜30分)

- 海水魚と同様に、まずは袋に入ったまま水槽に浮かべ、温度を合わせます。

サンゴをプラケースに移す

- サンゴを袋から取り出し、袋の水と一緒にプラケースに入れます。

- サンゴの移動は基本的に可能な限り水中で行い、極力空気中に出さないようにします。

出さざるを得ない場合はできるだけ短時間に留め、すぐ水に戻すようにしてください。 - 特にミドリイシなどのSPS、ウミキノコなどのソフトコーラル、ハナガササンゴなどのLPSは空気に触れるとダメージを受けやすいです。

- マメスナギンチャクやスターポリプは比較的空気中でもダメージを受けにくく強めですが、いずれのサンゴであっても空気に触れる時間は短ければ短いほど良いです。

ディッピング

- 初めて水槽内にサンゴを入れる場合、ヒラムシなどの寄生虫を持ち込んでしまうことがあります。

- サンゴは魚とは異なり循環系を持たないシンプルな体構造をしており、pHショックによる酸欠症状を起こしにくいため、点滴式での水合わせは必須ではありません。

- むしろ病気や寄生虫の持ち込み予防として、ディッピングのほうが重要性が高い 位置づけになります。

▼ディッピングについて詳しくはこちら

サンゴを水槽に設置

- 水温合わせとディッピングを終えて、サンゴが水に馴染んだら、水槽内に設置します。

- ディップ剤を入れた水が水槽内に入らないよう注意して扱いましょう。

- 光量や水流の強さにも注意して配置しましょう。

- 種類の異なるサンゴは、基本的にはある程度距離を離して配置しましょう。

まとめ

水合わせは、海水魚やサンゴを安全に水槽に迎え入れるための最初の工程です。

最初のうちは少し手間に感じるかもしれませんが、丁寧に行うことでトラブルを防ぎ、長く美しいアクアリウムを楽しむことができます。

ぜひ、この記事を参考にして、安全な導入を心がけてください。

コメント