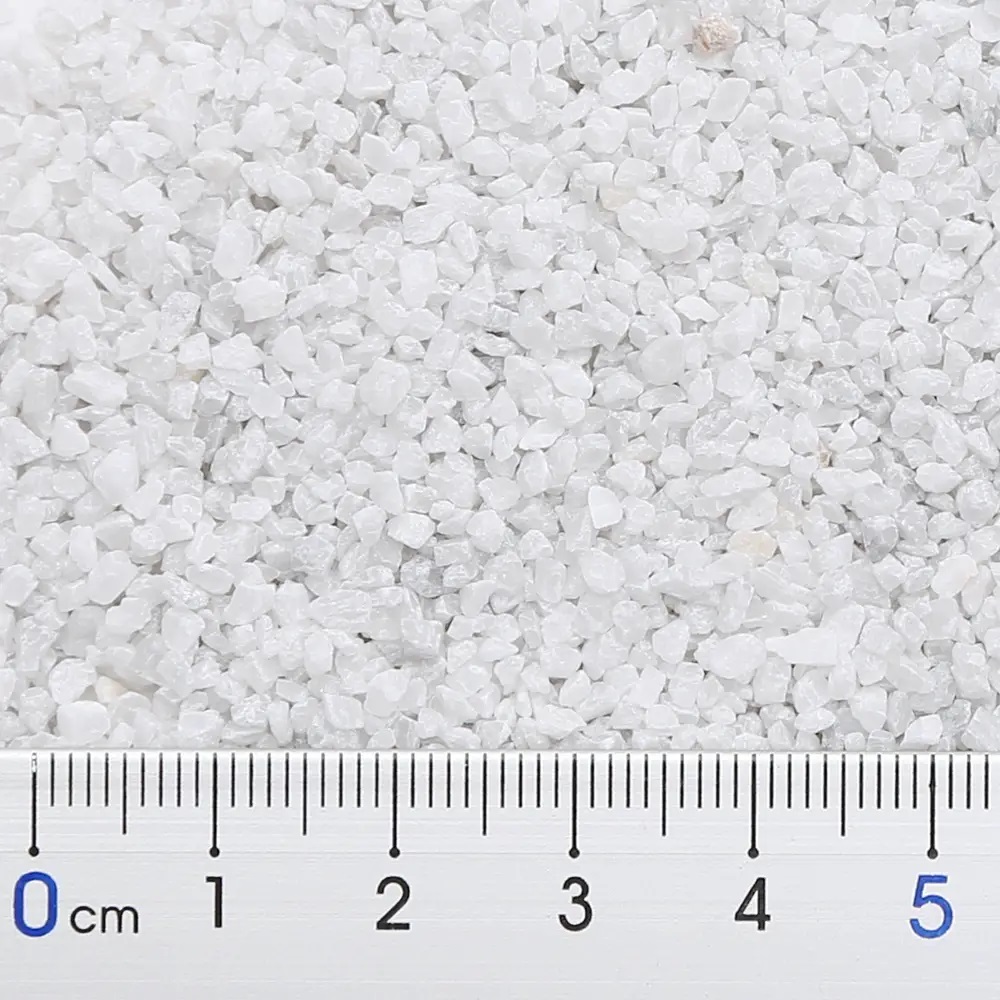

近年主流になりつつある真っ白な底砂。

美しいミドリイシを中心としたリーフタンクで使われることが多くなり、サンゴと同時にその目が覚めるような白さに目が向いた方も多いことでしょう。

ここでは「カルシウムサンド」の名称で販売される製品を対象に解説します。

特徴

カルシウムサンドは主に陸上の石灰岩層から採取されたものがベースとなっています。

同じカルシウムベースでも従来のサンゴ砂やアラゴナイトサンドと大きく異なるのは結晶構造が異なるカルシウム鉱物であるということ。

一般的なサンゴ砂は「アラゴナイト型」と呼ばれるカルシウム鉱物に分類されますが、カルシウムサンドに使われているのは「カルサイト型」と呼ばれるカルシウム鉱物が多く使われています。

カルサイトはアラゴナイトよりも水に溶けにくい結晶構造をしているため海水へのカルシウム溶出はアラゴナイトより劣りますが、カルシウムサンドはカルサイト構造の炭酸カルシウム含有率90%以上と高い数値となっているものが多いことからリン酸や硫化水素などの吸着能力に優れています。

また、色の白さは炭酸カルシウムの含有率の高さから来ており、サンゴ砂がベージュ色に近い暖色系の白色なのはサンゴの骨格成分であるマグネシウムやストロンチウムなどの別元素を不純物として含んでいることに由来しています。

※白色が強いものであってもアラゴナイトベースの結晶も存在しています。肉眼での判別は非常に困難です。

砂を浅く敷いたSPS水槽や海水魚水槽向き

カルシウムサンドは炭酸カルシウムの割合が非常に高く、アラゴナイトよりも水溶性が低いという性質は一見するとリーフタンクに向いていないようにも思えます。しかし、その性質を踏まえて上手く使えばリーフタンク用の底砂として非常に有用な素材です。

アラゴナイトサンドは「ハードコーラルの骨格成分を含み、水へ溶出しやすい」ことからリーフタンクビギナーでもハードコーラルの飼育が容易になりやすいと言えるでしょう。

対してカルシウムサンドは炭酸カルシウム含有率の高さを利用した使い方が主軸となります。

それはリン酸や硫化水素といったサンゴをはじめとした生体へ害のある物質を無害化しやすい性質を利用します。

どちらかといえば、リーフタンクにおいてはその性質をしっかり把握して使う中級者以上向けの素材なのです。

一方で、海水魚を中心とした水槽ではアラゴナイトサンドを使う必要性はやや下がります。

カルシウムサンドのカルシウム含有率の高さを利用したリン酸や硫化水素の吸着と、好気性バクテリアの住処として活用することで海水魚にとって安全な環境を整える一助ともなってくれるのです。

SPS水槽と海水魚水槽共通の管理方法は「厚さが1~2cm以下となるように浅く敷き、デトリタスが溜まらないように小まめに掃除する」ことが主軸となります。

薄く敷く使い方がメイン、でも厚く敷いてもOK

カルシウムサンドの特性を活かした使い方はさまざまです。

一例としては下記のようなものが挙げられます。

・薄く敷くことで好気性バクテリアの住処として活用する。※小まめな掃除がセットになります。

・リン酸の吸着能を活かして清浄な水質を保つ一助として使う。

・硫化水素の吸着量が高く、安全性の高い環境を作ることができる。

・カルシウム要求量が高いサンゴのためにアラゴナイトサンドとのブレンドが有効。

また、カルサイト型の炭酸カルシウムはアラゴナイト型と比べ水中への溶解のしやすさは劣ります。

しかし、底砂を厚く敷いた水槽では嫌気層での還元によってカルシウムイオンが溶出することから、アラゴナイトサンドとブレンドすることによりカルシウム溶出量を増やすといった使い方もできるのです。

このようにカルシウムサンドはその性質をしっかりと知ることで、さまざまな使い方へ応用することが可能になるのです。

カルシウムサンド まとめ

- カルサイト型炭酸カルシウムの含有率90%以上(製品によっては99%のものも)の高カルシウムサンド。

- 外観は寒色系の白色。

- カルシウム含有率が高いことからリン酸と硫化水素の吸着能にも優れています。

- リン酸値を低く保つSPS水槽だけでなく、海水魚中心の水槽にも向いています。

- 薄く敷いて好気性バクテリアの住処としても、厚く敷いて嫌気層の機能を高めることにも使えます。

- アラゴナイトサンドとのブレンドで底床の機能強化にも繋がります。

コメント