リーフタンクの底砂をどの程度敷くのかは飼育するサンゴの種類によって、その向き不向きが変わります。

ある程度サンゴ飼育に慣れた方でも「実際どうなのか?」と疑問を持たれた方も多いでしょう。

今回は底砂の厚さによってどのような影響やメリットデメリットがあるのかについて解説します。

目次

ディープサンドベッドについて

砂を厚く敷くディープサンドベッドとは最初期のナチュラルシステムにて確立された方法です。

その主な目的は硝酸塩などの栄養塩を還元する嫌気層を作るためでした。

嫌気層は脱窒菌などの嫌気性バクテリアが機能するための場所になります。

この手法をベースに、有機物が分解される前に排出するプロテインスキマーとライブロックを組み合わせてベルリンシステムが考案されました。まさに嫌気ろ過の最源流とも言える手法です。

水槽の底と同じ面積の広い嫌気層を作れるメリットありますが、現在ではリーフタンクにおいていくつかのデメリットが明らかになりディープサンドベッドのスタイルは少なくなってきています。

ディープサンドベッドのメリットとデメリット

まずはかんたんにそのメリットデメリットを紹介しましょう。

メリット

・砂を厚く敷けば敷くほど嫌気領域が増える。

・デトリタスは嫌気性バクテリアの炭素源となるため、基本的に掃除を必要としない。

・嫌気層の還元作用によって底砂に含まれる微量元素(※素材により異なります)の溶出が起きる。

デメリット

・底床を厚く敷くため本水槽内のスペースが狭くなってしまう。

・嫌気層維持のため底砂の掃除ができない。

・水流などで底砂が巻き上がると底床内で発生した硫化水素などが水槽内に広がってしまうことがある。

・リン酸値が下がらなくなるオールドタンクシンドロームの発生要因になる。

このような理由、特に明らかになったデメリット(特にオールドタンクシンドローム)の点から近年SPSを中心としたリーフタンクでは砂を厚く敷くスタイルは減少し、デトリタスの掃除がしやすい厚さ2cm以下で砂を浅く敷く方式が中心となっています。

ですが、気づかれたでしょうか?

元素の溶出に関しては、実は同じ作用に由来するものなのです。

底床内で起こる特定の作用がセッティングの仕方により同時にメリットにもデメリットにもなり得ます。

さらに飼育するサンゴの種類や収容する生体によっても変わります。

ディープサンドベッドは現在主流のSPSを中心としたリーフタンクにその性質があまり向いていないというだけで、ある程度栄養塩の溶出を必要とする海藻や海草水槽、リフジウム、ソフトコーラル中心のリーフタンクなどには向いたスタイルではあります。

ご自身の作りたいスタイルに合わせて砂の厚さも使い分けていきましょう。

砂を厚く敷いたセッティングに向いた生体と管理

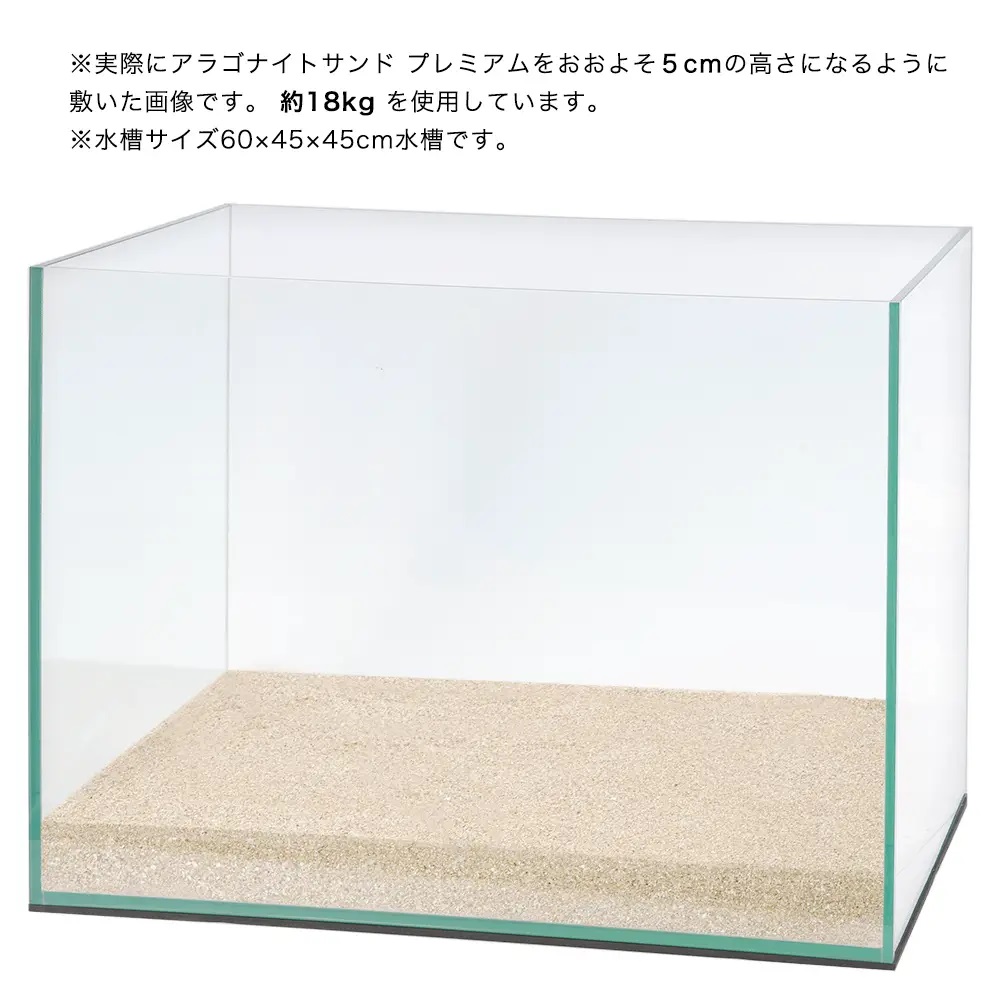

| 底砂の粒サイズ | パウダーに近い細粒(直径5mm以下) |

| 底砂の厚さ | 3~5cm以上 |

| 底床の機能 | ・嫌気層を利用して栄養塩や底砂に含まれる微量元素を還元する。 |

| 基本の管理 | 嫌気と好気の微生物サイクルを機能させるため底砂の掃除は行わない。 |

底砂内で嫌気層を機能させるには掃除も含めてなるべく掘り起こさないことです。

理由としては酸素のある環境では生きられない嫌気性バクテリア(偏性嫌気性細菌)も存在するためです。

また、酸素のある環境でも生きられる嫌気性バクテリア(通性嫌気性細菌)も好気環境と嫌気環境では異なる行動をとります。その結果、最大の目的である硝酸塩とリン酸塩の還元が上手く機能しなくなることがあります。

適した生体たち

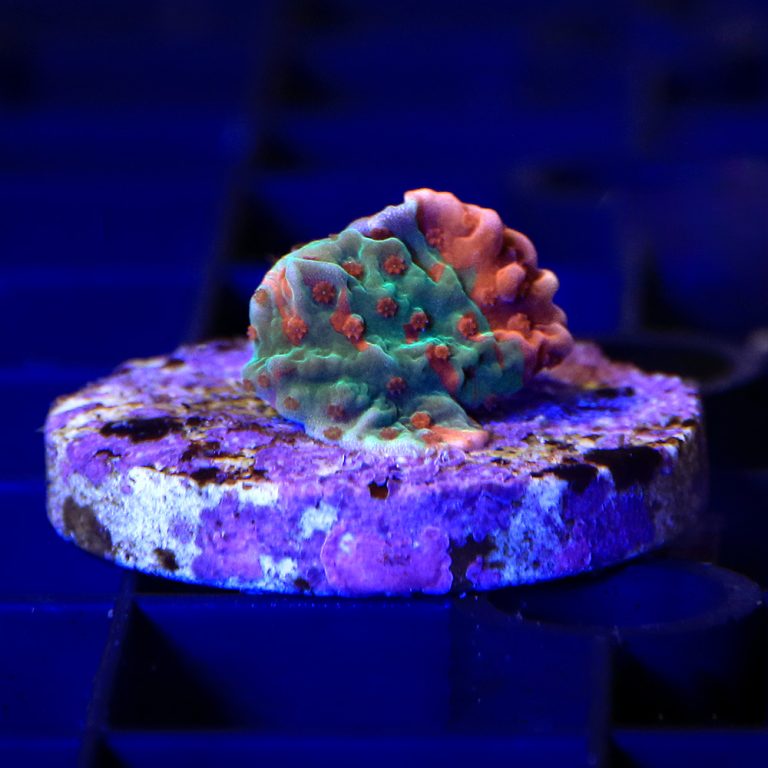

LPSはSPSよりも高栄養な環境を好むため砂が厚いほうが飼育しやすくなりますが、同時にリン酸塩による骨格形成阻害も受けやすいためリン酸塩の値が上がりすぎないように注意しましょう。

シライトイソギンチャクやロングテンタクルアネモネなど砂に潜るイソギンチャクも厚めに敷くと落ち着きやすくなります。

デトリタスを吸い出さないことから管理方法から、海水魚ではベントス食性の種類が向いています。

また、チンアナゴなど底砂に潜る性質のある海水魚も基本は厚く敷くセッティングになります。

アマモなど海草の仲間は発芽や根の代謝システムが嫌気層に適応しているため、砂を厚く敷きましょう。

砂を薄く敷いたセッティングに向いた生体と管理

| 底砂の粒サイズ | 5mm以上の小粒の砂サイズ(Sサイズ)より大きいもの |

| 底砂の厚さ | 1cm以下 |

| 底床の機能 | ・主に好気性ろ過中心。 ・サンゴ砂やカルシウムサンドではリン酸の吸着も行われる。 |

| 基本の管理 | 底砂内にゴミが溜まらないように小まめに掃除を行う。 |

底砂を薄く敷く管理では小まめにゴミを吸い出すようにしましょう。

デトリタスは主に嫌気性細菌によって分解が進むため、嫌気層を機能させないセッティングではどんどん溜まっていきます。好気と嫌気両方の微生物の生態系バランスが上手く整っていないと病原菌の温床となる場合があるため、小まめに掃除することが重要になってくるのです。

また、サンゴ砂などのカルシウム系底砂ではある程度のリン酸の吸着も期待できます。

ただし、リン酸の吸着を目的とした場合は時間の経過とともにその機能が失われる(主成分の炭酸カルシウムがリン酸カルシウムに変わってしまう)ため定期的な交換が必要になります。

適した生体たち

ミドリイシなどのSPSといった高栄養塩(特にリン酸塩)環境で悪い影響が出やすいサンゴの飼育では、底砂を2cm以下と薄く敷き小まめに掃除する管理が向いています。※ただし、サンプなどで嫌気層を別途作る必要があります。

LPSは底砂が厚いセッティングでも大丈夫ですが、適度な給餌を行えば底砂が薄いセッティングでの飼育も問題ありません。

30cmキューブ水槽をはじめとした小型水槽では砂を厚く敷くと、水槽内のスペースが圧迫されてしまうため砂を薄く敷くほうがレイアウトがきれいに見えるようになります。嫌気層が必要であればろ材で補う方法がよいでしょう。

海水魚では白点病のシストが底砂内に溜まることがあるため、ヤッコなど白点病に弱い海水魚も底砂を薄く敷いて小まめに掃除を行う管理が向いています。※微生物やベントス生物が豊富な環境では心配ありません。

まとめ

このように底砂の厚さは適したサンゴや生物が変わるだけでなく、その管理方法まで変わってきます。

底床の機能を知り、それぞれのメリットデメリットを把握してご自身の飼育スタイルに取り込んでいきましょう。

底床の機能とメカニズムの詳細については、シリーズ記事としてさらなる深堀解説を予定しています。

楽しみにお待ちください!

いま立ち上がっている水槽があり(マメカル10センチ以上二年経過)

サンプを共有し連結水槽を置こうと思っていて、そちらはSPSを飼育しようと思うのですが、アラガライブのバクテリア付の砂を立ち上がっている水槽に使用しても問題ないのでしょうか?

またベストな方法がありましたら教えてください。

よろしくお願いいたします。

コメントありがとうございます。

サンプ共有の連結水槽ということですが、新規に立ち上げるほうの水槽にアラガライブのライブサンドを入れるのは問題ないかと思います。

※既に立ち上げ済みの水槽に追加する場合は、底砂のバクテリアバランスが急激に変化する可能性(底砂の巻き上げや底砂内への酸素供給量などの変化)があるため、少量ずつを様子見しながら入れてください。

SPSをメインにした水槽の場合、メンテナンスの仕方により底砂の厚さが変わります。

リン酸の再放出を極力抑えたいのであれば、1cm未満に薄く敷き、水換えのタイミングで適度な底砂クリーニングを行ってデトリタスを吸い出してください。

BPシステムなど嫌気性バクテリアを活かした水質維持システムであれば、底砂を厚く敷き、NO3:PO4-Xなどのバクテリア炭素源を投入するスタイルになります。

こちらは既存の水槽に該当するかと思います。

既存の水槽がマメカルシウムサンドを使用したディープサンドベッド(10cm以上)ということですので、そちらで嫌気バクテリアの活動領域を確保できていることから、そこと繋がる新規のSPS水槽では、薄敷きで管理するスタイルが向いているかもしれません。

※栄養塩の大半を既存水槽にいる嫌気バクテリアによって処理し、新規SPS水槽では最低限の硝化作用+リン酸吸着の機能を薄敷の底砂に行わせるといったイメージになります。

底砂の厚さに関しては、ご自身の飼育スタイルに合った方式を選んでいただければと思います。

また、繋げた水槽がバランスよく稼働するかどうかはサンプと行き来する水の流量なども関係してくるかと思いますので、各水槽ごとの循環流量をDCポンプなどで適宜調節できるような配管を組んでいただくのも良いかもしれません。