前回はコモンサンゴがどういった種類のサンゴであるかの解説をしました。

今回はコモンサンゴグループ後編として、その飼育のポイントについて詳しく迫っていきます。

目次

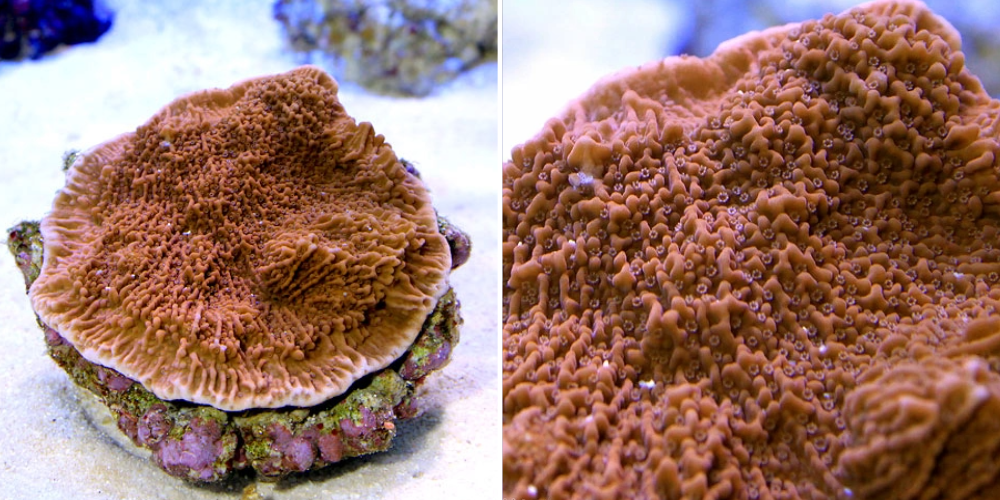

基本情報

コモンサンゴグループの基本情報については、こちらの記事をご覧ください。

飼育要件

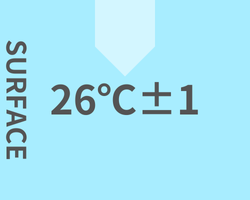

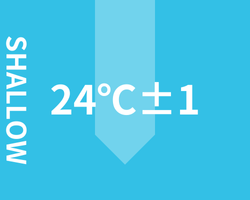

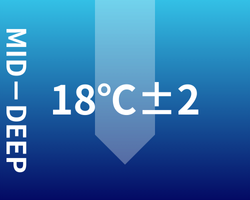

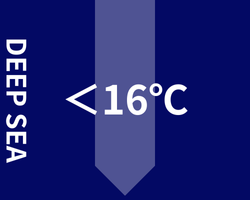

| 自生地の環境 / Habitat Sea Area |

| 硝酸塩の目安 | 1~5ppm |

| リン酸塩の目安 | 0.1ppm以下 ※ミドリイシほど骨格形成阻害は出にくい |

・清潔な水質を保つために強力なプロテインスキマーの使用が推奨です。

・ミドリイシほど栄養塩過剰の症状は出にくいですが、なるべく清浄な水質を保つようにしましょう。

・貧栄養~中栄養の中間的な水質を好む種類が多く見られます。

・水質を保ちつつ、必要な栄養が不足しないような管理がポイントになります。

| 適正水温 / Water Temperature |

・一般的なサンゴが好む水温を維持します。

・28℃を超えてしまうと、褐虫藻と色素が抜ける白化、およびRTNを発症しやすくなります。

| 光色のセッティング / Lighting Spectrum |

| PARの目安 | 100~250 |

・光量は中~強ほど。色の種類(蛍光・非蛍光)に応じて光色と強弱を調整します。

・非蛍光の色素タンパク質(CP)が多いものは、白色よりの強光が適しています。

・蛍光タンパク質(FP)が多いものは、青~緑の柔らかな光が推奨です。

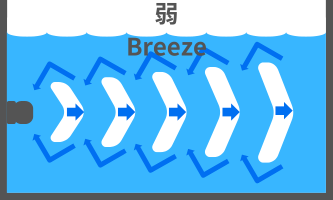

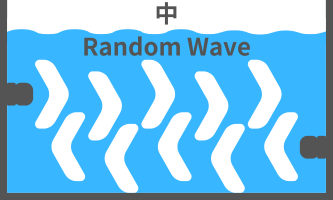

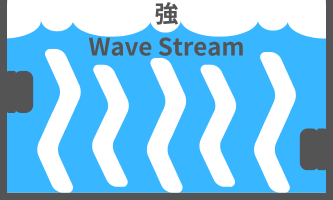

| 水流 / Water Flow |

・コントローラー付きサーキュレーターの使用推奨。

・成長が早く、立体的な形状に育つ種類が多いため、強めのランダム水流が適しています。

・骨格が横に広がるタイプは、共肉上にゴミが積もらないような水流を当てましょう。

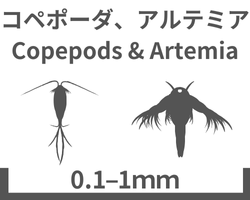

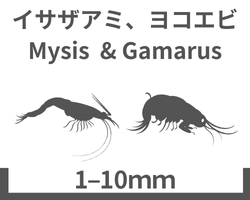

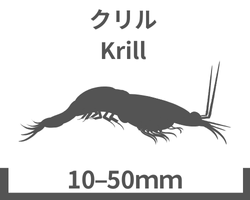

| エサの種類とサイズ / Feeding Menu |

・光合成のみでも飼育は可能ですが、成長を促進させたいのであれば適度な給餌も有効です。

・ポリプが非常に小さいため、植物プランクトンもしくは液状、パウダーフードが適しています。

・共肉を発達させるにはアミノ酸、DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸、適度なリンを含むものが推奨です。

リーフタンクにおける飼育のポイント

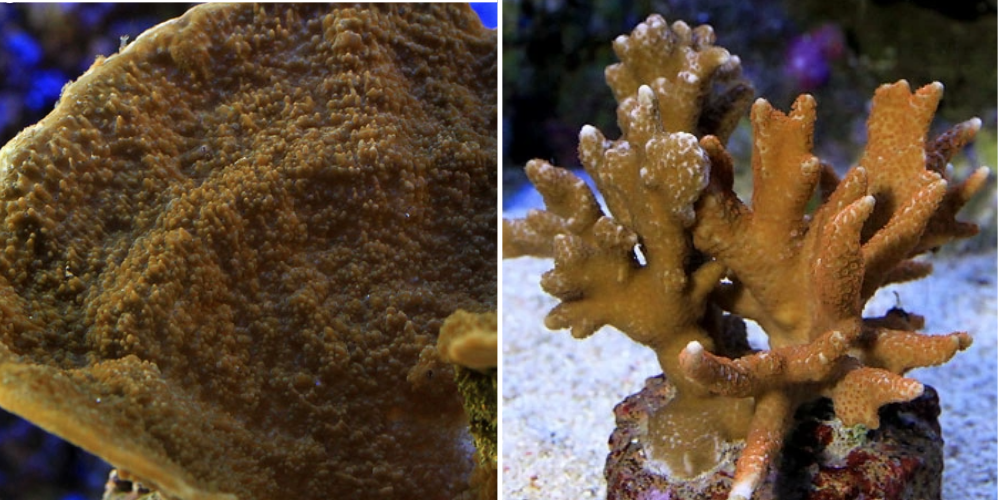

コモンサンゴの基本的な飼育はミドリイシに準ずるところが多いですが、水質の面についてはミドリイシほどうるさくはありません。SPSとしては飼いやすい部類に入るサンゴです。

SPS飼育における水流と光の重要性は、浅場系ミドリイシの記事で解説していますので、こちらも併せてご覧ください。

ミドリイシと比べて飼育しやすいコモンサンゴですが、飼育条件を外してしまうと状態を崩してしまうこともあるため、ここでは押さえておきたいポイントを解説します。

基本的な飼育機材はミドリイシに準拠したものを揃えれば問題ありませんが、これらのポイントを把握しておくことで海藻やLPSが入り混じったミックスドリーフタンクでの飼育も楽しむことが可能となります。

ハードコーラル屈指の成長の速さ

SPSはハードコーラルの仲間では成長が早い種類が多く、その中でもコモンサンゴは特に成長が早いことが知られています。コモンサンゴの飼育は、その成長の早さを支えるための環境作りと管理が重要になります。

具体的には、骨格を形成するために海水中のカルシウムと炭酸塩の消費が激しく、状態が良い大きなコモンサンゴを多く収容した水槽では、あっという間にKHとカルシウムの数値が下がっていきます。

骨格を形成するための元素が不足すると、コモンサンゴの代謝にも影響が出てくるため、消費の激しい元素をしっかりと補充することが飼育の要となります。

小さなフラグサンゴを中心とした水槽では、小まめな水換えを行うだけでも充分に元素を補充することが可能です。

ただし、急激な水質変化は嫌うため、短い間隔で少量の水換えを行う管理が推奨です。

具体的な目安としては、1週間に1~2回、全水量の1/5~1/6程度を換水する程度に留めてください。

長い期間を開けて一気に大量の水換えを行うと、水質が急激に変化してコモンサンゴの色が抜けてしまうことがあるので注意しましょう。

| 数値の目安 | |

| KH | 状態が良くないとき:8dKH以下 状態と成長速度が上がったとき:9dKH以上 |

| カルシウム | 400〜450 mg/L |

| マグネシウム | 1250〜1500 mg/L |

コモンサンゴの健康状態が良くなり、成長が早まってきたらKHとカルシウムを強化した人工海水を使うのも有効です。ただし、ミドリイシ同様にKHが急激に変化することを嫌うため、水換えを行うときは少なめの水量で徐々に慣らしていくようにしましょう。

特に人工海水を別の製品に切り替えるときはリスクが高まります。

人工海水はできる限り同じ製品を使い続け、途中で変更しないことが理想的です。

もし人工海水を別の製品に切り替えるときは、一度に大量の水換えは行わないようにしましょう。

日を置いて、いつも以上に少量ずつ水換えを行う方法が安全です。

また、添加剤の使用なども含め、KHを上げる場合は1週間ほどかけて1dKHほど上がる程度が目安としてください。

| 参考記事 |

また、大型水槽で多くのSPSを飼育する場合は、水換えや添加剤の使用での元素補充はランニングコストが高くなってしまうことがあります。ミドリイシとコモンサンゴが入り混じったSPS水槽ではカルシウムリアクターを使用するのがおすすめです。

複雑な構造をした機材でもあるため初期投資が嵩みますが、骨格形成元素の補充をほぼ自動化できるというメリットもあります。

| 参考記事 |

こういった手段を用いて、コモンサンゴが成長するために消費する元素を不足しないような管理を行うことが、設備や管理面における第一のステップとなります。

他のサンゴとの相性について

コモンサンゴは他のサンゴと比べて刺胞毒が弱く、直接攻撃をすることはありません。

むしろ刺胞毒の弱いサンゴと接触すると負けてしまうことが多いです。

しかし、コモンサンゴは成長が早く空間制圧能力に長けたサンゴであるため、他サンゴの上を覆って光を遮ってしまうことがあります。

そのため、大きく成長することを見越して、他のサンゴから放した場所に配置するのがおすすめです。

逆にこの性質を利用し、水槽上部に光を好むタイプのコモンサンゴを配して、水槽下部の光が弱くやわらかになる場所には強光が苦手なLPSを配置すると、直接接触を避けつつ、お互いに都合の良い光環境で飼育することが可能になります。

コモンサンゴはLPS水槽の水質にも適応できる強さを持つSPSでもありますので、高さのある水槽ではそうした配置を行うことで実利も兼ねたレイアウトを作ることができるようになります。

栄養要求量はやや高め

SPSは一般的に「貧栄養環境を好む」というイメージが強く、水質管理において栄養塩の抑制ばかりが重視されがちです。しかし、コモンサンゴは成長が非常に早く、代謝も活発なサンゴであるため、実際には「やや高めの栄養要求」を持つ種であることを見落としてはいけません。

急速に成長するコモンサンゴにとって、代謝を維持するエネルギー源と体組織の構成材料となる栄養素の供給は不可欠です。

体内に褐虫藻が充分に存在していれば、光合成によってある程度の栄養を補うことが可能ですが、以下のような状況では外部からの栄養補給(栄養剤の使用や給餌)が必要になります。

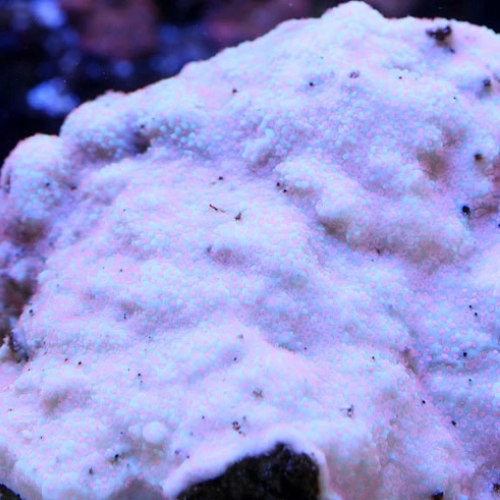

- 水槽導入初期で色が抜けている

- 褐虫藻が抜けて白化もしくはパステル化してしまっている

- 共肉が痩せている

- 環境(光量や水質)が安定していない

栄養が不足し、サンゴの体力が低下するとRTN(Rapid Tissue Necrosis:急速な組織壊死)と呼ばれる病気を発症しやすくなります。RTNは免疫が落ちたサンゴにビブリオ菌が感染し、共肉が急速に腐敗していく症状で、進行が非常に早く、放置すると群体全体が死滅することもあります。

このような病気の予防には栄養の安定供給が不可欠です。

特に、代謝が活発で成長が早いコモンサンゴでは、栄養の供給量と与えるタイミングが飼育成功の鍵を握ります。

そのためにも、コモンサンゴの健康状態をしっかりと把握することが重要です。

また、光合成による栄養供給に重点を置く場合には、海水中の栄養塩量も押さえておきたいポイントです。

栄養塩によるサンゴへの影響は、過剰による負の側面が語られることが多いですが、栄養塩が完全になくなってしまうような環境はミドリイシも含めてサンゴにとって望ましいものではありません。

栄養塩が不足すると、褐虫藻の活性が低下し、光合成によるエネルギー供給が不十分になり、サンゴの代謝や成長に悪影響を及ぼします。また、微生物の多様性が貧困化してしまうことを招き、ビブリオ菌などの病原菌や、ダイノスなどの有害生物の増殖を招きやすくなってしまいます。

重要なのは、「栄養塩が過剰になると悪影響が出やすくなる」ということなのです。

褐虫藻からの栄養供給を重視した飼育では、栄養塩が枯渇しないような水質管理が重要になることを押さえておきましょう。

| 参考記事 |

おすすめのフードと給餌方法

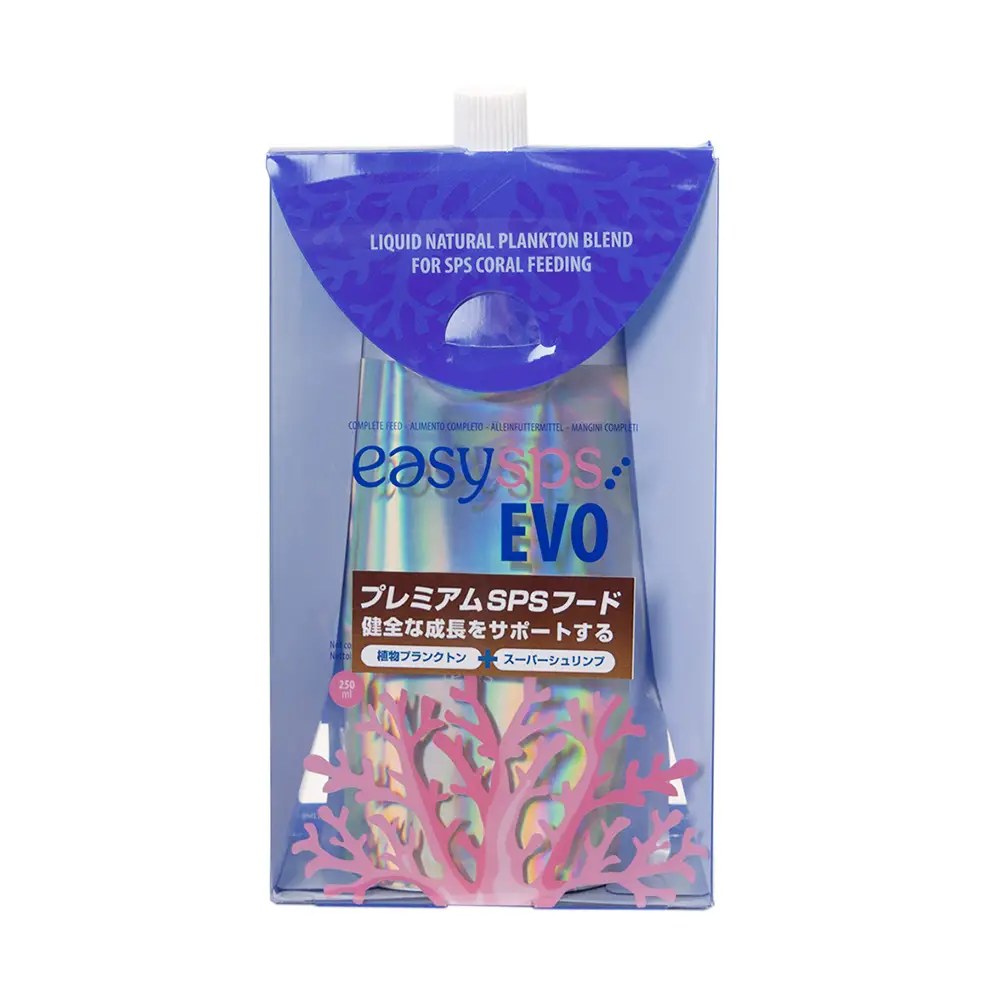

給餌を行う場合には、ポリプが小さいため液状フードやパウダー状のフードが推奨です。

プランクトンを主体としたものでは、植物プランクトンを主体としたフィトプランクトンフードが適しています。

Polyp Lab「REEF-ROIDS」

easy reefs「Easy SPS EVO」

べっぴん珊瑚「リーフチャージ」

実際に自然下でも、SPSは小さめの植物プランクトンなども捕食していることが確認されています。

粒が大きいフードではポリプが呑み込めなかったり、消化不良を起こすこともありますので、消化吸収の良い微粒子サイズの固形(パウダー)フードか液状のフードが適しているというわけです。

また、給餌を行う際の注意点ですが、水槽導入初期の体力が落ちたサンゴにいきなりフードを与えてはいけません。

RTNに感染してしまうほど体力が落ちている場合、消化に使われるエネルギーで最後の体力を使い果たしてしまうことがあるため、痩せて弱ったサンゴにはまず栄養剤で基礎体力を補う必要があります。

栄養剤でトリートメントし、ポリプを開ける体力が充分についてきたら、給餌を行っても大丈夫です。

サンゴ用栄養剤の選び方や、トリートメントの具体的な方法については、以下の関連記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

| 参考記事 |

清潔な環境を作る

栄養の供給と切っても切れない要素が「清潔な環境づくり」です。

コモンサンゴの健康な成長には充分な栄養供給が欠かせません。

しかし、水中に栄養が過剰に存在する環境では、病気の発生リスクが高まることも忘れてはなりません。

栄養剤の使用や給餌によって、サンゴが吸収しきれなかった栄養分は水中に残留し、バクテリアや微生物のエサとなります。このとき、栄養が過剰に存在するとビブリオ菌などの病原性バクテリアまで増殖してしまう可能性があります。

コモンサンゴは代謝が低下して体力が落ちると、ビブリオ菌が原因となるRTNを発症しやすい傾向があります。特に水槽導入直後など、色が抜けていたり、共肉が痩せている個体を購入した場合は、病原菌の影響を受けやすくなるため、慎重な管理が求められます。

| 参考記事 |

病原菌の増殖源となる「サンゴが吸収しきれなかった栄養やエサ」を効率的に除去するためには、高性能なプロテインスキマーの導入が有効です。可能であれば除去能力が高いベンチュリー式の機種を選びましょう。

プロテインスキマーは単純に水中の汚れを取るというだけではなく、水槽内のバクテリアバランスを適切に保つ役割も持っています。コモンサンゴの病気予防には、バクテリアバランスの調整も重要なポイントです。

高性能なプロテインスキマーが設置できないようであれば、紫外線殺菌灯や、ビブリオ菌抑制作用を持つバチルス属細菌を主体としたバクテリア剤の併用でも病原菌のリスクを軽減することが期待できます。

コモンサンゴはミドリイシと比べて栄養塩過剰による代謝への影響(骨格形成阻害など)が現れにくいところがありますが、一方で体力が落ちるとビブリオ菌に感染してRTNを発症しやすい側面があります。

コモンサンゴ飼育における栄養塩管理は、病原菌の増殖を抑えるためという要素も大きいのです。

| 参考記事 |

寄生虫対策

コモンサンゴ飼育における対策が必要なリスクとして、ミノウミウシによる食害とヒラムシの寄生も挙げられます。

これらの生物は一見すると無害に見えることもありますが、コモンサンゴの共肉を直接食べたり、ストレスを与えて成長を阻害するため、早期発見と対策が重要です。

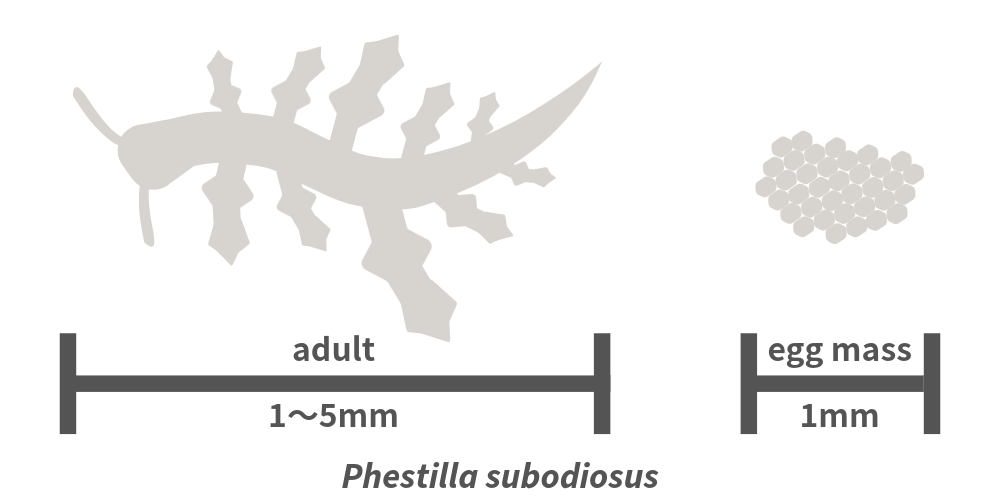

ミノウミウシの仲間にはサンゴを含む刺胞動物を食べる種類が多く見られますが、コモンサンゴの共肉を専門に食べるPhestilla subodiosusという種類も存在します。

体長はとても小さいものの、旺盛な繁殖力を持つので注意が必要です

このミノウミウシは体長の平均サイズが1~3mm、大きくても3~5mm程度と非常に小さく、目視での発見が難しいため、気づいたときにはすでにコモンサンゴの共肉が大きくダメージを受けていることもあります。

Phestilla subodiosusは繁殖力も旺盛で、単為生殖も可能なことが確認されているため、1匹でも確認できた場合、短期間であっという間に増えてしまいます。

卵も1粒が0.1mm程と非常に小さいことから、成体を駆除しても卵が残っていると再度現れてしまうため、完全駆除には時間をかけてしっかりと観察し、念入りに駆除を行う必要があります。

コモンサンゴの共肉がRTNのように溶けていくのではなく、突然失われているような場合は、このミノウミウシが食害している可能性が考えられため、コモンサンゴの周囲をしっかりと確認しましょう。

また、ミノウミウシ以外にもサンゴに寄生するヒラムシにも注意しなければなりません。

寄生性ヒラムシはサンゴの共肉表面に取りついて体液を吸ったり、共肉を食害するものがいます。

サンゴの共肉表面に、乳白色や褐色、黄色の斑点のような平たい生物が付着している場合、これらの寄生性ヒラムシである可能性が非常に高くなります。

共肉を食害する種類でなければ、すぐにダメージが現れるわけではありませんが、サンゴの体力が徐々に失われていき、最終的にRTNを発症することになりますので、こちらも見つけ次第速やかに駆除対策を行いましょう。

サンゴの寄生虫対策についても解説記事がありますので、もしも寄生虫を発見してしまった場合はこちらをご参照ください。

| 参考記事 |

コモンサンゴグループ後編:飼育について まとめ

本記事では、コモンサンゴの入門編としてグループ全体に共通する基本的な飼育に関する要素を解説してきました。

コモンサンゴは、SPSの中でも比較的飼育しやすく、初心者のステップアップにも適した魅力的なサンゴです。

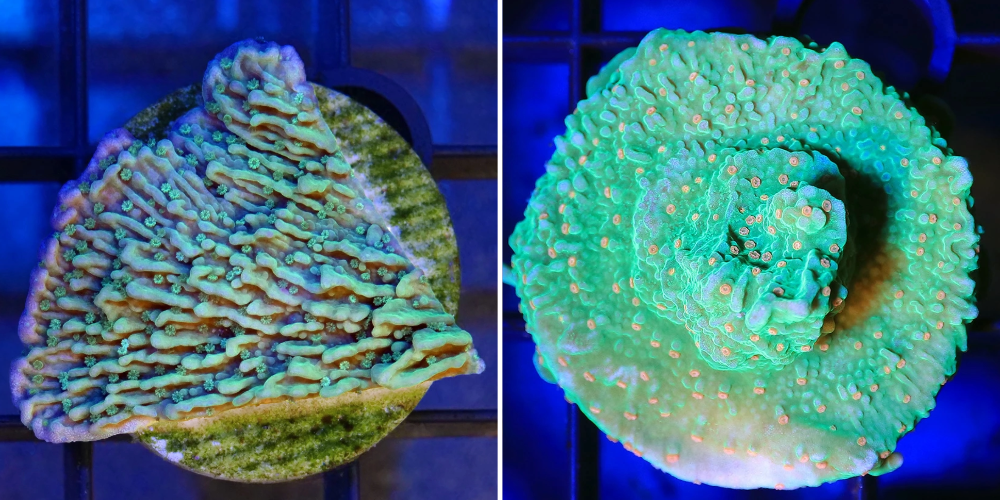

種類や形状、色彩のバリエーションが非常に豊富で、コレクション性も高く、リーフタンクに彩りと奥行きを与えてくれます。

飼育においては、成長の速さに伴う骨格形成元素の消費量や、やや高めの栄養要求を意識した管理が重要です。

また、病気に罹りにくい清潔な環境づくりと病原菌・寄生虫への対策も欠かせません。

基本的な機材セッティングなどはミドリイシの飼育に準拠しつつ、これらのポイントを押さえた適切な環境を整えることで、コモンサンゴ飼育のハードルを大きく下げられるようになります。

ぜひ、コモンサンゴグループの魅力を楽しんでみてください。

コメント